- মনসান্তোর জিএমও কারসাজি

- আমাদের এখনকার সংকট

- আওয়ামি লিগের ইতিহাসও পারিবারিক ইতিহাসে পর্যবসিত হয়েছে...

- বাংলাদেশে 'নিউকনি' সিপাই

- রাষ্ট্রপ্রধান ও উচ্চ আদালত নিয়ে রাজনীতি

- রোকেয়া পাঠের স্থান কাল পাত্র

- গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তিন লক্ষ্য

- মোদীর ভারত এবং বিশ্ব শক্তির ভারসাম্য বদল

- দেখলেই গুলি?

- আদালতের কর্তৃত্ব ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা

ভাসানী, রবুবিয়াত ও নতুন বিপ্লবী রাজনীতি

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে বাংলাদেশের উদয়, বেড়ে ওঠার ইতিহাস এবং উপমহাদেশের জনগনের লড়াই সংগ্রাম থেকে যেভাবে মুছে ফেলা হয়েছে সে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। বাংলাদেশে নতুন রাজনীতির পুনর্গঠনের প্রশ্ন মওলানা ভাসানীকে নতুন ভাবে জানা, পড়া ও চর্চায় নিয়ে যাবার ওপর নির্ভরশীল। এই পরিপ্রেক্ষিত মনে রেখে মওলানা ভাসানী সম্পর্কে লেখাগুলোর পাঠ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

- 'সবুজ ভাসানি', 'লাল ভাসানি'

- মওলানা ভাসানী ও নতুন বিপ্লবী রাজনীতি

- ফারাক্কা দিবস:লংমার্চ ও মওলানা ভাসানীর দর্শন

- ফারাক্কা মিছিল এগিয়ে চলুক

- ইনডিয়ার পানি আগ্রাসন ও নিরাপত্তা ঝুঁকি

- মওলানা ভাসানীর পথরেখা

- পানি ও রবুবিয়াতের রাজনীতি

গঠনের গলদ, গণতন্ত্র ও এখনকার কর্তব্য

বাংলাদেশের রাষ্ট্র, রাজনীতি, আইন ও বিচারব্যবস্থার গোড়ার গলদ হচ্ছে শুরু থেকে বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলা ও গঠন করা যায় নি। মুক্তিযুদ্ধ আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু ও সংঘটিত হয়েছিল একাত্তরের ১০ এপ্রিল স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে -- যার ঘোষিত ও লিখিত মূল উদ্দেশ্য ছিল সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার বা ইনসাফ কায়েম ও চর্চার উপযোগী গণমানুষের রাষ্ট্র গড়ে তোলা। কিন্তু ডান কি বাম প্রতিটি রাজনৈতিক দল বা ধারা মুক্তিযুদ্ধ ও গণমানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। গণশক্তির বিকাশ ও বিজয় ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক বিপ্লবই অসমাপ্ত যুদ্ধ সম্পন্ন করতে পারে, এটাই এখনকার রাজনৈতিক কাজ। এদেশের সকল মানুষের ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি, আচার, লোকায়ত জ্ঞান ও ভাবুকতা সবই রাজনৈতিক জনগোষ্ঠি হিসাবে গড়ে ওঠার আন্তরিক ও ঐতিহাসিক উপাদান। কিন্তু গণ ঐক্য ও গণশক্তি বিকাশ বাধাগ্রস্ত করার জন্য যারা ধর্মের নামে, ধর্ম বিরোধিতার নামে কিম্বা বাস্তবতা বিবর্জিত নানান আসামানি মতাদর্শের দোহাই দিয়ে জনগণকে বিভক্ত ও আশু রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন ও কর্তব্য পূরণের ক্ষেত্রে বাধা তৈরি করে তারাই -- ডান কিম্বা বাম -- জনগণের শত্রু।

- চতুর্থ সংশোধনীতে হারানো ক্ষমতা সামরিক আইনে ফিরে পাওয়ার কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছে আদালত

- ‡¶Ü‡¶á‡¶®‡ßᇶ∞ ‡¶∂‡¶æ‡¶∏‡¶®‡ßᇶ∞ ‡¶§‡¶æ‡¶Æ‡¶æ‡¶∂‡¶æ ‡¶ì ‡¶¨‡¶æ‡¶ï‡¶∂‡¶æ‡¶≤ ‘‡¶¶‡¶∞‡ß燶∂‡¶®‡ßᇶ∞’ ‡¶ú‡ßᇶ∞

- আদালত অবমাননার বিচার ও দণ্ড প্রসঙ্গ

- ‘‡¶ï‡¶Æ‡¶ø‡¶â‡¶®‡¶ø‡¶∏‡ß燶ü’‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶∞‡¶ø‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ß燶° ‡¶∏‡¶Æ‡¶∏‡ß燶؇¶æ

- হাসিনার কনস্টিটিউশন সংশোধন: আসলে কি হতে যাচ্ছে?

- সংজ্ঞাহীন অবারিত এখতিয়ার বন্ধ হবে কবে?

- ছয় বছরেও চূড়ান্ত হয় নাই আদালত অবমাননা আইন

বাংলার ভাবসম্পদ

- উকিল মুন্সীর চিহ্ন ধরে

- বাংলার ভাবসম্পদঃ মনসা

লালন ও ভাবান্দোলন

চিনিয়ে দেওয়া, ধরিয়ে দেওয়া

- 'পুরুষতন্ত্র সমর্থন করেনা কুরআন'

- ভারতে মাওবাদের উত্থান : অরুন্ধতী রায়-এর পর্যবেক্ষণ

- আত্মপরিচয় ও বাঙালিত্বের যুদ্ধ-খায়েশ

এক

জসীম উদ্দীন যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে তাঁর বয়স একশ বছর পার হতো। মরে যাওয়ার পর বিখ্যাত মানুষদের এই রকম একশ বছর চলে যেতে থাকলে আমরা ঘটা করে কিছু একটা করার চেষ্টা করি। অনেকের বেলায়, যথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সেটা তো করতেই হয়। রবীন্দ্রনাথকে আমরা এত চিনি এত জানি যে তাঁকে নিয়ে জাঁকজমক খুবই নরমাল ব্যাপার হয়ে ওঠে। নজরুলেরও একটা আসন আছে আমাদের মধ্যে, তবে রবীন্দ্রনাথ না নজরুল বড় এই বৃথা তর্ক সমাপ্ত হয় না। যার মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক ইতিহাস দুটো সম্প্রদায়ের বিভক্ত অভিজ্ঞতা ও সম্প্রদায়ের পরিচয় উঁকি দেয় । প্রতি বছরই আমরা বরীন্দ্রজয়ন্তী, নজরুলজয়ন্তী ইত্যাদি করি। করা উচিতও। তবে এতেই তাদের প্রতি আমাদের দায় শোধ হয় কিনা সেই তর্কও করা যায়।

‡¶§‡ßҶ≤‡¶®‡¶æ‡ßü ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶ï‡¶ñ‡¶®‡¶á ‡¶§‡ßᇶƇ¶® ‡¶∏‡¶Æ‡¶æ‡¶¶‡¶∞ ‡¶™‡¶æ‡¶®‡¶®‡¶ø‡•§ ‡¶î‡¶™‡¶¨‡ßᇶ∂‡¶ø‡¶ï‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡¶¶‡ß凶≤‡¶§‡ßá ‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ßç‡¶Ø ‡¶¨‡¶ø‡¶ö‡¶æ‡¶∞‡ßᇶ∞ ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶æ ‘‡¶Ü‡¶ß‡ßҶ®‡¶ø‡¶ï’ ‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡¶¶‡¶£‡ß燶° ‡¶§‡ßà‡¶∞‡¶ø ‡¶π‡ßü‡ßá ‡¶Ø‡¶æ‡¶ì‡ßü‡¶æ ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶æ ‡¶ï‡¶æ‡¶∞‡¶® ‡¶π‡¶§‡ßá ‡¶™‡¶æ‡¶∞‡ßᇕ§ ‡¶§‡¶¨‡ßá ‡¶∞‡¶¨‡ß涮‡ß燶¶‡ß燶∞‡¶®‡¶æ‡¶• ‡¶ï‡¶¨‡¶ø‡¶§‡¶æ ‡¶¨‡¶ø‡¶ö‡¶æ‡¶∞‡ßᇶ∞ ‡¶®‡¶ø‡¶ï‡ß燶§‡¶ø ‡¶π‡ßü‡ßá ‡¶§‡¶§‡ßㇶ¶‡¶ø‡¶®‡ßá ‡¶∏‡¶Æ‡¶æ‡¶∏‡ß涮, ‡¶Ü‡¶∞ ‡¶Ø‡ßҶ󇶙‡ßé ‡¶†‡¶æ‡¶ï‡ßҶ∞‡ßᇶ∞ ‡¶ß‡¶æ‡¶∞‡¶æ‡¶¨‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶ï‡¶§‡¶æ ‡¶Æ‡ßᇶ®‡ßá ‡¶è‡¶¨‡¶Ç ‡¶™‡ß燶∞‡¶§‡¶ø‡¶¶‡ß燶¨‡¶®‡ß燶¶‡ßÄ ‡¶π‡ßü‡ßá ‡¶§‡¶ø‡¶∞‡¶ø‡¶∂‡ßᇶ∞ ‡¶ï‡¶æ‡¶¨‡ß燶؇¶æ‡¶¶‡¶∞‡ß燶∂‡ßᇶ∞ ‡¶Ü‡¶ß‡¶ø‡¶™‡¶§‡ß燶؇¶ì ‡¶ï‡¶æ‡¶∞‡¶®‡ßᇶ∞ ‡¶Ö‡¶®‡ß燶§‡¶∞‡ß燶≠‡ßLJ¶ï‡ß燶§‡•§ ‡¶Æ‡¶ß‡ß燶؇ßá ‡¶®‡¶ú‡¶∞‡ßҶ≤ ‡¶á‡¶∏‡¶≤‡¶æ‡¶Æ‡•§ ‡¶§‡¶¨‡ßŇ¶ì ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∂‡ßá ‡¶§‡¶æ‡¶Å‡¶∞ ‡¶è‡¶ï‡¶∂ ‡¶¨‡¶õ‡¶∞ ‡¶â‡¶™‡¶≤‡¶ï‡ß燶∑‡ßá ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶ø ‡¶â‡¶¶‡ß燶؇ßã‡¶ó ‡¶≤‡¶ï‡ß燶∑‡ßç‡¶Ø ‡¶ï‡¶∞‡ßá ‡¶¶‡¶æ‡¶∞‡ßҶ£ ‡¶≠‡¶æ‡¶≤ ‡¶≤‡¶æ‡¶ó‡¶õ‡ßᇕ§ ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶∏‡¶Æ‡ß燶™‡¶∞‡ß燶ï‡ßá ‡¶Ø‡¶æ‡¶Å‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶ï‡¶ø‡¶õ‡ßÅ ‡¶ï‡¶∞‡¶æ ‡¶â‡¶ö‡¶ø‡¶§ ‡¶õ‡¶ø‡¶≤ ‡¶§‡¶æ‡¶Å‡¶∞‡¶æ ‡¶ï‡¶ø‡¶õ‡ßŇ¶á ‡¶™‡ß燶∞‡¶æ‡ßü ‡¶ï‡¶∞‡ßᇶ® ‡¶®‡¶ø, ‡¶ï‡¶ø‡¶®‡ß燶§‡ßÅ ‘‡¶Ü‡¶≤‡ßㇶö‡¶ø‡¶§‡ß燶∞‡ßÄ’ ‡¶®‡¶æ‡¶∏‡¶ø‡¶∞ ‡¶Ü‡¶≤‡ßÄ ‡¶Æ‡¶æ‡¶Æ‡ßҶ® ‡¶´‡¶∞‡¶ø‡¶¶‡¶™‡ßҶ∞ ‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ßç‡¶Ø ‡¶™‡¶∞‡¶ø‡¶∑‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶™‡¶ï‡ß燶∑‡ßá ‘‡¶∂‡¶§‡¶¨‡¶∞‡ß燶∑‡ßá ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮’ ‡¶∂‡¶ø‡¶∞‡ßㇶ®‡¶æ‡¶Æ‡ßá ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶ø ‡¶∏‡ß燶Ƈ¶æ‡¶∞‡¶ï‡¶™‡¶§‡ß燶∞ ‡¶™‡ß燶∞‡¶ï‡¶æ‡¶∂ ‡¶ï‡¶∞‡ßᇶõ‡ßᇶ® (‡¶Æ‡¶æ‡¶Æ‡ßҶ® ‡ß®‡ß¶‡ß¶‡ß©)‡•§ ‡¶®‡¶æ‡¶∏‡¶ø‡¶∞ ‡¶¨‡¶≤‡¶õ‡ßᇶ®, ‘‡¶Ø‡¶•‡¶æ‡¶∏‡¶æ‡¶ß‡ßç‡¶Ø ‡¶ö‡ßᇶ∑‡ß燶ü‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡ßᇶõ‡¶ø ‡¶ï‡¶¨‡¶ø ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮‡ßᇶ∞ ‡¶ú‡¶®‡ß燶Ƈ¶∂‡¶§‡¶¨‡¶∞‡ß燶∑‡ßá ‡¶≠‡¶æ‡¶≤ ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶ø ‡¶¨‡¶á ‡¶™‡¶æ‡¶†‡¶ï‡ßᇶ∞ ‡¶π‡¶æ‡¶§‡ßá ‡¶§‡ßҶ≤‡ßá ‡¶¶‡¶ø‡¶§‡ßá’‡•§ ‡¶≠‡¶æ‡¶≤ ‡¶ï‡¶æ‡¶ú‡•§ ‡¶Ø‡¶æ‡¶∞‡¶æ ‡¶ï‡¶æ‡¶ú‡¶ü‡¶ø ‡¶ï‡¶∞‡ßᇶõ‡ßᇶ® ‡¶§‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶ß‡¶®‡ß燶؇¶¨‡¶æ‡¶¶ ‡¶ú‡¶æ‡¶®‡¶æ‡¶á‡•§ ‡¶è‡¶¨‡¶Ç ‡¶¨‡¶á‡ßü‡ßᇶ∞ ‡¶™‡ßᇶõ‡¶®‡ßá ‡¶Ø‡¶æ‡¶Å‡¶∞‡¶æ ‡¶™‡¶∞‡¶ø‡¶∂‡ß燶∞‡¶Æ ‡¶ï‡¶∞‡ßᇶõ‡ßᇶ® ‡¶§‡¶æ‡¶Å‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶∏‡¶¨‡¶æ‡¶á‡¶ï‡ßá ‡¶ó‡¶≠‡ßć¶∞ ‡¶ï‡ßɇ¶§‡¶ú‡ß燶û‡¶§‡¶æ‡•§

‡¶®‡¶ú‡¶∞‡ßҶ≤‡ßᇶ∞ ‡¶™‡¶∞‡ßá ‡¶ú‡ß涨‡¶®‡¶æ‡¶®‡¶®‡ß燶¶, ‡¶¨‡¶ø‡¶∑‡ß燶£‡ßÅ ‡¶¶‡ßá, ‡¶∏‡ßҶ߇ß涮 ‡¶¶‡¶§‡ß燶§‡¶ï‡ßá ‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶Ø‡¶§‡¶ü‡¶æ ‡¶Ü‡¶¶‡¶∞ ‡¶ï‡¶∞‡ßᇶõ‡¶ø ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮‡¶ï‡ßá ‡¶§‡ßᇶƇ¶® ‡¶ï‡¶∞‡¶ø‡¶®‡¶ø‡•§ ‡¶∏‡¶Æ‡¶æ‡¶ú, ‡¶∞‡¶æ‡¶ú‡¶®‡ß涧‡¶ø ‡¶ì ‡¶ï‡¶¨‡¶ø‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶∏‡¶Æ‡ß燶™‡¶∞‡ßç‡¶ï ‡¶∏‡¶®‡ß燶¨‡¶®‡ß燶߇ßá ‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶è‡¶§‡¶ï‡¶æ‡¶≤ ‡¶ï‡ßÄ ‡¶ß‡¶æ‡¶∞‡¶£‡¶æ ‡¶®‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶ö‡¶≤‡ßᇶõ‡¶ø ‡¶Ü‡¶∞ ‡¶π‡¶æ‡¶Æ‡ßᇶ∂‡¶æ ‡¶ö‡¶≤‡¶ø ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ß燶؇ßá ‡¶è‡¶á ‡¶Ö‡¶®‡¶æ‡¶¶‡¶∞‡ßᇶ∞ ‡¶ï‡¶æ‡¶∞‡¶£ ‡¶ñ‡ßŇ¶Å‡¶ú‡ßá ‡¶™‡¶æ‡¶ì‡ßü‡¶æ ‡¶Ø‡¶æ‡¶¨‡ßᇕ§ ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶ß‡¶æ‡¶∞‡¶£‡¶æ ‡¶¶‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶§‡ßà‡¶∞‡¶ø ‡¶®‡¶ø‡¶ï‡ß燶§‡¶ø ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮‡ßᇶ∞ ‡¶ì‡¶ú‡¶® ‡¶ï‡¶Æ‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶¶‡ßᇶñ‡¶æ‡ßü‡•§ ‡¶Ø‡ßá ‡¶Ü‡ßú‡¶§‡ßá ‡¶§‡¶ø‡¶®‡¶ø ‡¶¨‡¶ø‡¶ï‡ß燶∞‡¶ø‡¶∞ ‡¶ú‡¶®‡ßç‡¶Ø ‡¶ì‡¶†‡ßᇶ® ‡¶∏‡ßᇶñ‡¶æ‡¶®‡¶ï‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡ßᇶ™‡¶æ‡¶∞‡¶ø‡¶∞‡¶æ ‡¶Ü‡¶≤‡¶æ‡¶¶‡¶æ‡•§ ‡¶ñ‡¶¶‡ß燶¶‡ßᇶ∞ ‡¶Ö‡¶®‡ß燶؇¶∞‡¶ï‡¶Æ, ‡¶§‡¶ø‡¶®‡¶ø ‡¶§‡ßã ‡¶≠‡¶æ‡¶∞‡ßá ‡¶ï‡¶Æ ‡¶π‡¶¨‡ßᇶ®‡¶á‡•§ ‡¶§‡¶æ‡¶Å‡¶∞ ‡¶∏‡¶Æ‡ßü‡ßá ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ ‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ßç‡¶Ø ‡¶®‡¶ø‡¶ú‡ßᇶï‡ßá ‡¶á‡¶â‡¶∞‡ßㇶ™‡ßćßü ‡¶ì ‡¶®‡¶æ‡¶ó‡¶∞‡¶ø‡¶ï ‡¶Ö‡¶∞‡ß燶•‡ßá ‘‡¶Ü‡¶ß‡ßҶ®‡¶ø‡¶ï’ ‡¶¨‡¶≤‡¶§‡ßá ‡¶ì ‡¶≠‡¶æ‡¶¨‡¶§‡ßá ‡¶∂‡ßҶ∞‡ßÅ ‡¶ï‡¶∞‡ßᇶõ‡ßᇕ§ ‡¶´‡¶≤‡ßá ‘‡¶Ü‡¶ß‡ßҶ®‡¶ø‡¶ï’, ‘‡¶Ü‡¶ß‡ßҶ®‡¶ø‡¶ï‡¶§‡¶æ’ ‡¶á‡¶§‡ß燶؇¶æ‡¶¶‡¶ø‡¶ï‡ßá ‡¶®‡¶æ‡¶®‡¶æ‡¶® ‡¶¶‡¶ø‡¶ï ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶™‡¶∞‡ß燶؇¶æ‡¶≤‡ßㇶö‡¶®‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡¶¨‡¶æ‡¶∞ ‡¶ï‡ß燶∑‡¶Æ‡¶§‡¶æ ‡¶∏‡¶Æ‡¶æ‡¶ú‡ßá ‡¶ó‡ßú‡ßá ‡¶®‡¶æ ‡¶â‡¶†‡¶≤‡ßá ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮‡ßᇶ∞ ‡¶ï‡¶¶‡¶∞ ‡¶®‡¶ø‡¶∞‡ß燶£‡ßü ‡¶ï‡¶†‡¶ø‡¶®‡•§ ‡¶∏‡ßá ‡¶ï‡ß燶∑‡¶Æ‡¶§‡¶æ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶Ü‡¶ú‡¶ì ‡¶Ö‡¶∞‡ß燶ú‡¶® ‡¶ï‡¶∞‡ßᇶõ‡¶ø ‡¶ï‡¶ø‡¶®‡¶æ ‡¶∏‡ßᇶü‡¶æ ‡¶§‡¶∞‡ßç‡¶ï ‡¶∏‡¶æ‡¶™‡ßᇶï‡ß燶∑‡•§ ‡¶´‡¶≤‡ßá ‡¶§‡¶æ‡¶Å‡¶∞ ‡¶Æ‡ßLJ¶≤‡ß燶؇¶æ‡ßü‡¶® ‡¶è‡¶ñ‡¶®‡¶ì ‡¶¨‡ß燶؇¶ï‡ß燶§‡¶ø‡¶ó‡¶§ ‡¶∞‡ßҶö‡¶ø ‡¶¨‡¶æ ‡¶Ö‡¶≠‡¶ø‡¶∞‡ßҶö‡¶ø‡¶∞ ‡¶Ö‡¶ß‡¶ø‡¶ï ‡¶ï‡ßㇶ® ‡¶§‡¶æ‡ß釶™‡¶∞‡ßç‡¶Ø ‡¶¨‡¶π‡¶® ‡¶ï‡¶∞‡¶¨‡ßá ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶ï‡¶∞‡ßㇶü‡¶ø‡¶∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ß燶؇ßá ‡¶®‡¶§‡ßҶ® ‡¶π‡¶æ‡¶ì‡ßü‡¶æ ‡¶Ø‡¶¶‡¶ø ‡¶™‡ß燶∞‡¶¨‡ßᇶ∂ ‡¶®‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡ßá, ‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶®‡¶§‡ßҶ®‡¶≠‡¶æ‡¶¨‡ßá ‡¶≠‡¶æ‡¶¨‡¶§‡ßá‡¶ì ‡¶™‡¶æ‡¶∞‡¶ø ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶´‡¶≤‡ßá ‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ß燶؇ßᇶ∞ ‡¶Ø‡ßá-‡¶¨‡¶ø‡¶ö‡¶æ‡¶∞‡ßá ‡¶ï‡¶¨‡¶ø‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶¨‡ßᇶҶü‡ßá ‡¶¨‡¶æ ‡¶¶‡ßᇶ¨‡¶§‡¶æ ‡¶¨‡¶æ‡¶®‡¶æ‡¶á ‡¶Ø‡¶¶‡¶ø ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶¨‡¶ø‡¶ö‡¶æ‡¶∞‡ßᇶ∞ ‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡¶¶‡¶£‡ß燶°, ‡¶Ü‡¶á‡¶® ‡¶¨‡¶æ ‡¶∏‡¶Ç‡¶¨‡¶ø‡¶ß‡¶æ‡¶® ‡¶®‡¶æ ‡¶™‡¶æ‡¶≤‡ß燶ü‡¶æ‡¶á ‡¶¨‡ßᇶҶü‡ßᇶ∞‡¶æ ‡¶¨‡¶æ‡¶Æ‡¶®‡¶á ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶Ø‡¶æ‡¶® ‡¶Ü‡¶∞ ‡¶¨‡¶æ‡¶Æ‡¶® ‡¶ï‡ß燶∞‡¶Æ‡ßá ‡¶Æ‡¶π‡¶æ‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡¶¨ ‡¶π‡ßü‡ßá ‡¶ì‡¶†‡ßᇕ§ ‡¶∏‡¶¨ ‡¶¶‡ßᇶ∂‡ßá‡¶á ‡¶è ‡¶ò‡¶ü‡¶®‡¶æ ‡¶ò‡¶ü‡ßᇕ§ ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∂ ‡¶¨‡¶ø‡¶∂‡ßᇶ∑ ‡¶¨‡ß燶؇¶§‡¶ø‡¶ï‡ß燶∞‡¶Æ ‡¶®‡ßü; ‡¶Ö‡¶®‡ß燶؇¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶§‡ßҶ≤‡¶®‡¶æ‡ßü ‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶§‡ßᇶƇ¶® ‡¶ï‡¶ø‡¶õ‡ßÅ ‡¶ñ‡¶æ‡¶∞‡¶æ‡¶™ ‡¶ú‡¶æ‡¶§‡¶ø ‡¶®‡¶á‡•§

জসীম উদ্দীন আমাদের কাছে আজও বোধহয় বামন হয়েই আছেন। হোক সেটা। তাঁকে দেবতা বানানোর দরকার নেই। কিন্তু তাঁর প্রতি অবিচারে আমাদের সকলেরই খুব ক্ষতি হয়। জসীম উদ্দীনের একশ বছর যখন আসছে আসছে করছিল তখন ভয় পেয়েছিলাম তাঁকে বোধ হয় একটা দায়সারাভাবে বিদায় দেয়া হবে। তাঁকে খালি হাতে বিদায় দেয়া হয় নি, এটাই আনন্দের। তাঁর প্রতি আমাদের আগ্রহ হয়তো বেড়েছে। ক্রমে আরও বাড়বে কি না সেটা শুধু জসীম উদ্দীনের ওপর নির্ভর করবে না। সমাজ ও রাজনীতির ওপরও নির্ভর করবে। সমাজ, রাজনীতি বা সংস্কৃতি শিল্প-সাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্বকে পুরাপুরি রুচি বা নন্দনতত্ত্বের নিরিখে নির্ণয় করে না। যেমন কবিতা ভাল বলেই সেটা জনপ্রিয় হয় না। কিম্বা জনপ্রিয় হলেই ভাল হবে তারও কোন নিশ্চয়তা নাই। জনপ্রিয়তারও সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মূল্য আছে। কবিতা ভালকিম্বা জনপ্রিয় হলেই তার সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রভাব যুগান্তকারী হবে এমন কোন কথা নাই। অনেক কবির কবিতাই যুগান্তকারী কারণ তাদের কবিতা সমাজ ও রাজনীতির আগাম পরিবর্তনের আভাস দিতে সক্ষম, কাব্যের নন্দনতত্ত্ব বা শৈলী নিয়ে কূটতর্ক করেও সেই প্রভাব ক্ষুণ্ণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। জসীম উদ্দীন সম্ভবত সেই কুলের কবি।

দুই

‡¶Ü‡¶Æ‡¶ø ‡¶ï‡ßü‡ßá‡¶ï ‡¶¨‡¶õ‡¶∞ ‡¶ß‡¶∞‡ßá ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶™‡ßú‡¶õ‡¶ø‡¶≤‡¶æ‡¶Æ‡•§ ‡¶è‡¶ï‡¶¶‡¶Æ‡¶á ‡¶Ö‡¶®‡ßç‡¶Ø ‡¶ï‡¶æ‡¶∞‡¶£‡ßᇕ§ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶ø ‡¶ì ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶∞ ‡¶Ö‡¶®‡ßá‡¶ï ‡¶∏‡¶π‡¶ï‡¶∞‡ß燶Ƈßć¶∞‡¶æ ‡¶Æ‡¶ø‡¶≤‡ßá ‡¶ñ‡¶æ‡¶®‡¶ø‡¶ï ‡¶ö‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡¶¨‡¶æ‡¶¶ ‡¶ï‡¶∞‡¶ø, ‡¶ö‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡¶≠‡ßLJ¶∑‡¶æ‡¶∞ ‡¶∏‡¶ô‡ß燶ó‡ßá ‡¶ò‡ßҶ∞‡ßá ‡¶¨‡ßá‡ßú‡¶æ‡¶á‡•§ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‘‡¶®‡ßü‡¶æ‡¶ï‡ßɇ¶∑‡¶ø’ ‡¶®‡¶æ‡¶Æ‡ßá ‡¶ö‡¶æ‡¶∑‡ß涶‡ßᇶ∞ ‡¶∏‡¶ô‡ß燶ó‡ßá ‡¶ö‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡¶¨‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶æ ‡¶ß‡¶∞‡¶£ ‡¶ó‡ßú‡ßá ‡¶§‡ßㇶ≤‡¶æ‡¶∞ ‡¶ö‡ßᇶ∑‡ß燶ü‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡¶õ‡¶ø ‡¶Ø‡¶æ‡¶§‡ßá ‡¶ï‡ßㇶ® ‡¶∏‡¶æ‡¶∞, ‡¶¨‡¶ø‡¶∑ ‡¶¨‡¶æ ‡¶°‡¶ø‡¶™ ‡¶ì‡ßü‡ßᇶ≤‡ßᇶ∞ ‡¶™‡¶æ‡¶®‡¶ø ‡¶®‡¶æ ‡¶≤‡¶æ‡¶ó‡ßᇕ§ ‡¶´‡¶≤‡¶® ‡¶≠‡¶æ‡¶≤ ‡¶Ö‡¶•‡¶ö ‡¶™‡ßㇶ懶Ƈ¶æ‡¶ï‡ßú ‡¶Ü‡¶≤‡¶æ‡¶á-‡¶¨‡¶æ‡¶≤‡¶æ‡¶á ‡¶®‡¶æ‡¶á‡•§ ‡¶è‡¶ï‡ßá ‡¶¨‡¶ø‡¶ú‡ß燶û‡¶æ‡¶®‡ßć¶∞‡¶æ ‡¶¨‡¶≤‡ßᇶ® ‡¶™‡ß燶∞‡¶æ‡¶£‡¶¨‡ßà‡¶ö‡¶ø‡¶§‡ß燶∞‡ß燶؇¶≠‡¶ø‡¶§‡ß燶§‡¶ø‡¶ï ‡¶ö‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡¶¨‡¶æ‡¶¶ (Biodiversity-based Ecological Agriculture) ‡•§ ‡¶á‡¶Ç‡¶∞‡ßᇶú‡¶ø‡¶§‡ßá ‡¶ó‡ßҶ∞‡ßҶó‡¶Æ‡ß燶≠‡ßć¶∞ ‡¶Æ‡¶®‡ßá ‡¶π‡¶≤‡ßá‡¶ì ‡¶è‡¶∞ ‡¶∏‡¶æ‡¶∞‡¶ï‡¶•‡¶æ ‡¶π‡¶ö‡ß燶õ‡ßá ‡¶¨‡ßà‡¶ö‡¶ø‡¶§‡ß燶∞ ‡¶™‡ß燶∞‡¶ï‡ßɇ¶§‡¶ø‡¶∞ ‡¶®‡¶ø‡¶ú‡ßᇶ∞ ‡¶¨‡ßà‡¶∂‡¶ø‡¶∑‡ß燶ü‡ß燶Ø, ‡¶ê ‡¶¨‡ßà‡¶∂‡¶ø‡¶∑‡ß燶ü ‡¶Ü‡¶õ‡ßá ‡¶¨‡¶≤‡ßá‡¶á ‡¶ì‡¶∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ß燶؇ßá ‡¶™‡ß燶∞‡¶æ‡¶£‡ßᇶ∞ ‡¶â‡¶¶‡ß燶≠‡¶¨ ‡¶ì ‡¶¨‡¶ø‡¶ï‡¶æ‡¶∂ ‡¶ò‡¶ü‡ßá, ‡¶¨‡ßà‡¶ö‡¶ø‡¶§‡ß燶∞‡ßᇶ∞ ‡¶®‡¶æ‡¶®‡¶æ‡¶® ‡¶™‡ß燶∞‡¶ï‡¶æ‡¶∂‡ßᇶ∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ßç‡¶Ø ‡¶¶‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶™‡ß燶∞‡¶ï‡ßɇ¶§‡¶ø ‡¶®‡¶ø‡¶ú‡ßᇶ∞ ‡¶∂‡¶ï‡ß燶§‡¶ø ‡¶™‡ß燶∞‡¶¶‡¶∞‡ß燶∂‡¶® ‡¶ï‡¶∞‡ßᇕ§ ‡¶è‡¶á ‡¶¨‡ßà‡¶ö‡¶ø‡¶§‡ß燶∞ ‡¶∞‡¶ï‡ß燶∑‡¶æ ‡¶è‡¶ï‡¶á ‡¶∏‡¶ô‡ß燶ó‡ßá ‡¶™‡ß燶∞‡¶ï‡ßɇ¶§‡¶ø‡¶∞ ‡¶™‡ß燶∞‡¶æ‡¶£ ‡¶¨‡¶æ ‡¶Ü‡¶®‡ß燶§‡¶∞‡¶ø‡¶ï ‡¶∂‡¶ï‡ß燶§‡¶ø‡¶ï‡ßá‡¶ì ‡¶∞‡¶ï‡ß燶∑‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡¶æ‡•§ ‡¶§‡¶æ‡¶π‡¶≤‡ßá ‡¶ï‡ßɇ¶∑‡¶ø‡¶∞ ‡¶ï‡¶æ‡¶ú ‡¶π‡¶ö‡ß燶õ‡ßá ‡¶è‡¶á ‡¶™‡ß燶∞‡¶æ‡¶£‡ßᇶ∞ ‡¶∏‡¶Ç‡¶∞‡¶ï‡ß燶∑‡¶£ ‡¶ì ‡¶¨‡¶ø‡¶ï‡¶æ‡¶∂‡ßᇶ∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ßç‡¶Ø ‡¶¶‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶™‡¶∞‡¶ø‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡¶ó‡¶§ ‡¶ì ‡¶ó‡ßҶ£‡¶ó‡¶§ ‡¶≠‡¶æ‡¶¨‡ßá ‡¶™‡ß燶∞‡¶ï‡ßɇ¶§‡¶ø‡¶∞ ‡¶ï‡¶æ‡¶õ ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßҶ∑‡ßᇶ∞ ‡¶ö‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶¶‡¶æ ‡¶Ü‡¶¶‡¶æ‡ßü ‡¶ï‡¶∞‡ßá ‡¶®‡ßᇶì‡ßü‡¶æ ‡¶è‡¶¨‡¶Ç ‡¶è‡¶ï‡¶á ‡¶∏‡¶ô‡ß燶ó‡ßá ‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßҶ∑‡ßᇶ∞ ‡¶ï‡¶æ‡¶õ ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶™‡ß燶∞‡¶æ‡¶™‡ßç‡¶Ø ‡¶™‡ß燶∞‡¶ï‡ßɇ¶§‡¶ø‡¶∞ ‡¶ö‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶¶‡¶æ, ‡¶¶‡ßᇶ®‡¶æ ‡¶¨‡¶æ ‡¶¶‡¶æ‡¶Æ ‡¶Æ‡¶ø‡¶ü‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶¶‡ßᇶì‡ßü‡¶æ‡•§

‡¶è‡¶∞ ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶æ ‡¶¨‡ßҶ¶‡ß燶߇¶ø‡¶¨‡ßɇ¶§‡ß燶§‡¶ø‡¶ï ‡¶ì ‡¶®‡ßà‡¶§‡¶ø‡¶ï ‡¶¶‡¶ø‡¶ï‡¶ì ‡¶Ü‡¶õ‡ßᇕ§ ‡¶∏‡ßᇶü‡¶æ ‡¶π‡ßㇶ≤, ‡¶¨‡ßà‡¶ú‡ß燶û‡¶æ‡¶®‡¶ø‡¶ï‡¶§‡¶æ ‡¶ì ‡¶ü‡ßᇶ®‡¶≤‡¶ú‡¶ø‡¶∞ ‡¶®‡¶ø‡¶∞‡ß燶¨‡¶ø‡¶ö‡¶æ‡¶∞ ‡¶™‡ßLJ¶ú‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡¶§‡ßá ‡¶ó‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶™‡ß燶∞‡¶ï‡ßɇ¶§‡¶ø‡¶ï‡ßá ‘‡¶ú‡ßü’ ‡¶ï‡¶∞‡¶¨‡¶æ‡¶∞ ‡¶Ø‡ßá ‡¶∏‡¶Ç‡¶∏‡ß燶ï‡ßɇ¶§‡¶ø ‡¶ì ‡¶ú‡ß涨‡¶æ‡¶∂‡ß燶Ƈ¶≠‡¶ø‡¶§‡ß燶§‡¶ø‡¶ï ‡¶∏‡¶≠‡ß燶؇¶§‡¶æ ‡¶ó‡ßú‡ßá ‡¶â‡¶†‡ßᇶõ‡ßá ‡¶§‡¶æ‡¶ï‡ßá ‡¶™‡¶∞‡ß燶؇¶æ‡¶≤‡ßㇶö‡¶®‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡¶§‡ßá ‡¶∂‡ßᇶñ‡¶æ‡•§ ‡¶™‡ß燶∞‡¶ï‡ßɇ¶§‡¶ø‡¶∞ ‡¶ß‡ß燶¨‡¶Ç‡¶∏‡ßᇶ∞ ‡¶ì‡¶™‡¶∞ ‡¶Ø‡ßá ‡¶∏‡¶≠‡ß燶؇¶§‡¶æ ‡¶ó‡ßú‡ßá ‡¶â‡¶†‡ßᇶõ‡ßá ‡¶∏‡ßᇶü‡¶æ‡¶á ‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßҶ∑‡ßᇶ∞ ‡¶è‡¶ï‡¶Æ‡¶æ‡¶§‡ß燶∞ ‡¶ó‡¶®‡ß燶§‡¶¨‡ßç‡¶Ø ‡¶π‡¶§‡ßá ‡¶™‡¶æ‡¶∞‡ßá ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶™‡ß燶∞‡¶ï‡ßɇ¶§‡¶ø ‡¶ß‡ß燶¨‡¶Ç‡¶∏ ‡¶ï‡¶∞‡ßá ‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßҶ∑ ‡¶∂‡ßҶ߇ßÅ ‡¶®‡ßü, ‡¶ï‡ßㇶ® ‡¶™‡ß燶∞‡¶æ‡¶£‡¶á ‡¶¨‡¶æ‡¶Å‡¶ö‡¶§‡ßá ‡¶™‡¶æ‡¶∞‡ßá ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶â‡¶®‡ß燶®‡¶§ ‡¶ö‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡¶¨‡¶æ‡¶¶ ‡¶™‡¶¶‡ß燶߇¶§‡¶ø‡¶∞ ‡¶ö‡¶∞‡ß燶ö‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡ßá ‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶¶‡ßᇶñ‡¶æ‡¶§‡ßá ‡¶ö‡ßᇶ∑‡ß燶ü‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡¶ø ‡¶¨‡¶ø‡¶ï‡¶≤‡ß燶™ ‡¶∏‡¶Æ‡ß燶≠‡¶¨‡•§ ‡¶ï‡ßɇ¶∑‡¶ø ‡¶Ü‡¶∞ ‡¶á‡¶®‡ß燶°‡ß燶∞‡¶æ‡¶∏‡ß燶ü‡ß燶∞‡¶ø‡ßü‡¶æ‡¶≤ ‡¶´‡ßҶ° ‡¶™‡ß燶∞‡¶°‡¶æ‡¶ï‡¶∂‡¶æ‡¶® ‡¶∏‡¶Æ‡¶æ‡¶∞‡ß燶•‡¶ï ‡¶®‡ßü‡•§ ‡¶Ø‡ßá ‡¶∂‡ßҶ߇ßÅ ‘‡¶Ü‡¶ß‡ßҶ®‡¶ø‡¶ï’ ‡¶¨‡¶≤‡ßá‡¶á ‡¶¨‡¶ø‡¶ú‡ß燶û‡¶æ‡¶® ‡¶ì ‡¶™‡ß燶∞‡¶Ø‡ßҶï‡ß燶§‡¶ø ‡¶®‡¶ø‡¶∞‡ß燶¨‡¶ø‡¶ö‡¶æ‡¶∞‡ßá ‡¶™‡ß燶∞‡ßü‡ßã‡¶ó ‡¶ï‡¶∞‡¶§‡ßá ‡¶π‡¶¨‡ßá ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶ï‡ßㇶ® ‡¶ï‡¶•‡¶æ ‡¶®‡¶æ‡¶á‡•§ ‡¶ß‡ß燶¨‡¶Ç‡¶∏‡¶æ‡¶§‡ß燶Ƈ¶ï ‡¶¶‡¶ø‡¶ï ‡¶∏‡¶Æ‡ß燶™‡¶∞‡ß燶ï‡ßá ‡¶∏‡¶ú‡¶æ‡¶ó ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶ì ‡¶§‡¶æ ‡¶™‡¶∞‡¶ø‡¶π‡¶æ‡¶∞ ‡¶ï‡¶∞‡ßá ‡¶™‡ß燶∞‡¶æ‡¶£‡ßᇶ∞ ‡¶¨‡ßà‡¶ö‡¶ø‡¶§‡ß燶∞ ‡¶ì ‡¶¨‡¶ø‡¶ï‡¶æ‡¶∂‡¶ï‡ßá ‡¶®‡¶ø‡¶∂‡ß燶ö‡¶ø‡¶§ ‡¶ï‡¶∞‡¶§‡ßá ‡¶™‡¶æ‡¶∞‡ßá ‡¶∏‡ßɇ¶∑‡ß燶ü‡¶ø‡¶¨‡¶æ‡¶® ‡¶â‡¶¶‡ß燶؇ßã‡¶ó ‡¶Ü‡¶¨‡¶ø‡¶∑‡ß燶懶∞ ‡¶∏‡¶Æ‡ß燶≠‡¶¨ ‡¶è‡¶¨‡ßã‡¶Ç ‡¶∏‡ßᇶü‡¶æ‡¶ì ‡¶¨‡¶ø‡¶ú‡ß燶û‡¶æ‡¶® ‡¶ì ‡¶®‡¶§‡ßҶ® ‡¶ï‡ßɇß釶≤‡¶æ ‡¶¨‡¶ü‡ßᇕ§ ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶®‡¶§‡ßҶ® ‡¶¨‡¶ø‡¶ú‡ß燶û‡¶æ‡¶® ‡¶ì ‡¶ï‡ßɇß釶≤‡¶æ ‡¶ö‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡¶¨‡¶æ‡¶¶‡ßá ‡¶Ü‡¶§‡ß燶Ƈ¶∏‡ß燶• ‡¶ï‡¶∞‡¶æ ‡¶∏‡¶Æ‡ß燶≠‡¶¨‡•§ ‡¶è‡¶§‡ßá ‡¶´‡¶≤‡¶® ‡¶Ø‡ßᇶƇ¶® ‡¶¨‡¶æ‡ßú‡ßá ‡¶™‡ß燶∞‡¶ï‡ßɇ¶§‡¶ø‡¶∞ ‡¶¨‡¶ø‡¶ï‡¶æ‡¶∂‡¶ì ‡¶®‡¶ø‡¶∂‡ß燶ö‡¶ø‡¶§ ‡¶ï‡¶∞‡¶æ ‡¶Ø‡¶æ‡ßü‡•§ ‡¶™‡ß燶∞‡¶æ‡¶£ ‡¶ì ‡¶™‡¶∞‡¶ø‡¶¨‡ßᇶ∂‡ßᇶ∞ ‡¶ï‡ßㇶ® ‡¶ï‡ß燶∑‡¶§‡¶ø ‡¶π‡ßü ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶è‡¶á ‡¶ö‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡¶¨‡¶æ‡¶¶ ‡¶™‡¶¶‡ß燶߇¶§‡¶ø ‡¶™‡ßҶ∞‡¶æ‡¶®‡¶æ ‡¶ï‡ßɇ¶∑‡¶ø‡¶ö‡¶∞‡ß燶ö‡¶æ‡¶ï‡ßá ‡¶ß‡¶∞‡ßá ‡¶∞‡¶æ‡¶ñ‡¶¨‡¶æ‡¶∞ ‡¶Ü‡¶¨‡¶¶‡¶æ‡¶∞ ‡¶ï‡¶∞‡ßá ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶ï‡¶æ‡¶∞‡¶£ ‡¶Ü‡¶ß‡ßҶ®‡¶ø‡¶ï ‡¶ï‡ßɇ¶∑‡¶ø ‡¶®‡¶æ ‡¶π‡¶≤‡ßá‡¶ì ‡¶ö‡¶ø‡¶∞‡¶æ‡¶ö‡¶∞‡¶ø‡¶§ ‡¶ï‡ßɇ¶∑‡¶ø‡¶ö‡¶∞‡ß燶ö‡¶æ ‡¶™‡¶∞‡¶ø‡¶¨‡ßᇶ∂ ‡¶ß‡ß燶¨‡¶Ç‡¶∏ ‡¶ï‡¶∞‡ßá ‡¶®‡¶ø ‡¶∏‡ßᇶü‡¶æ ‡¶†‡¶ø‡¶ï ‡¶®‡ßü‡•§ ‡¶Æ‡ßLJ¶≤ ‡¶ï‡¶•‡¶æ ‡¶π‡¶ö‡ß燶õ‡ßá ‡¶™‡ß燶∞‡¶ï‡ßɇ¶§‡¶ø‡¶∞ ‡¶Ø‡ßá ‡¶™‡ß燶∞‡¶æ‡¶£‡¶∂‡¶ï‡ß燶§‡¶ø ‡¶§‡¶æ‡¶ï‡ßá ‡¶ö‡ßᇶ®‡¶æ ‡¶è‡¶¨‡¶Ç ‡¶∏‡ßҶ∞‡¶ï‡ß燶∑‡¶æ ‡¶ì ‡¶¨‡¶ø‡¶ï‡¶æ‡¶∂‡¶á ‡¶Æ‡ßLJ¶≤ ‡¶ï‡¶•‡¶æ‡•§ ‡¶è ‡¶ï‡¶æ‡¶≤‡ßá ‡¶è‡¶á ‡¶ö‡¶ø‡¶®‡ß燶§‡¶æ ‡¶Ø‡¶§‡ßã ‡¶§‡ß涨‡ß燶∞ ‡¶≠‡¶æ‡¶¨‡ßá ‡¶è‡¶ñ‡¶® ‡¶™‡¶∞‡¶ø‡¶¨‡ßᇶ∂ ‡¶Ü‡¶®‡ß燶¶‡ßㇶ≤‡¶®‡ßᇶ∞ ‡¶´‡¶≤‡ßá ‡¶π‡¶æ‡¶ú‡¶ø‡¶∞ ‡¶Ö‡¶§‡ß涧‡ßá ‡¶§‡ßᇶƇ¶® ‡¶õ‡¶ø‡¶≤ ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶Ö‡¶§‡¶è‡¶¨ ‡¶Ø‡ßá ‡¶ï‡ßɇ¶∑‡¶ø‡¶∞ ‡¶ö‡¶∞‡ß燶ö‡¶æ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡¶ø ‡¶∏‡ßᇶü‡¶æ ‡¶™‡ßҶ∞‡¶æ‡¶®‡¶æ ‡¶ï‡ßɇ¶∑‡¶ø ‡¶®‡ßü, ‡¶®‡¶§‡ßҶ® ‡¶ß‡¶∞‡¶£‡ßᇶ∞ ‡¶ï‡ßɇ¶∑‡¶ø‡•§ ‡¶è‡¶∞ ‡¶®‡¶æ‡¶Æ ‡¶§‡¶æ‡¶á ‘‡¶®‡ßü‡¶æ‡¶ï‡ßɇ¶∑‡¶ø’‡•§

‡¶™‡ß燶∞‡¶ï‡ßɇ¶§‡¶ø‡¶∞ ‡¶∏‡¶ô‡ß燶ó‡ßá ‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßҶ∑‡ßᇶ∞ ‡¶∏‡¶Æ‡ß燶™‡¶∞‡ß燶ï‡ßᇶ∞ ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶æ ‡¶∏‡¶π‡¶ú ‡¶¶‡¶ø‡¶ï ‡¶Ü‡¶õ‡ßᇕ§ ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶∏‡¶π‡¶ú‡ßᇶ∞ ‡¶®‡¶ø‡¶ú‡¶∏‡ß燶¨ ‡¶™‡ß燶∞‡¶æ‡¶£‡¶∂‡¶ï‡ß燶§‡¶ø ‡¶Ü‡¶õ‡ßá ‡¶§‡¶æ‡¶ï‡ßá ‡¶§‡¶§‡ß燶§‡ß燶¨‡ßá ‡¶¨‡¶æ ‡¶¨‡ßà‡¶ú‡ß燶û‡¶æ‡¶®‡¶ø‡¶ï ‡¶∏‡ßLJ¶§‡ß燶∞‡ßá ‡¶π‡¶æ‡¶ú‡¶ø‡¶∞ ‡¶ï‡¶∞‡¶æ ‡¶ï‡¶†‡¶ø‡¶®‡•§ ‡¶∏‡ßᇶü‡¶æ ‡¶ï‡ßɇ¶∑‡¶ø‡¶ö‡¶∞‡ß燶ö‡¶æ‡¶∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ßç‡¶Ø ‡¶¶‡¶ø‡ßü‡ßá‡¶á – ‡¶Ö‡¶∞‡ß燶•‡¶æ‡ßé ‡¶™‡ß燶∞‡¶ï‡ßɇ¶§‡¶ø‡¶ï‡ßá ‘‡¶ú‡ßü’ ‡¶ï‡¶∞‡¶¨‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡¶æ‡¶∏‡¶®‡¶æ ‡¶®‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶®‡ßü, ‡¶Ü‡¶™‡¶® ‡¶ï‡¶∞‡ßá ‡¶®‡ßᇶ¨‡¶æ‡¶∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ßç‡¶Ø ‡¶¶‡¶ø‡ßü‡ßá ‘‡¶ß‡¶∞‡¶æ’ ‡¶Ø‡¶æ‡ßü‡•§ ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ‡¶∞ ‡¶≠‡¶æ‡¶¨‡¶ö‡¶∞‡ß燶ö‡¶æ‡¶∞ ‡¶∏‡¶ô‡ß燶ó‡ßá ‡¶®‡ßü‡¶æ‡¶ï‡ßɇ¶∑‡¶ø‡¶∞ ‡¶∏‡¶ô‡ß燶ó‡ßá ‡¶è‡¶ñ‡¶æ‡¶®‡ßá ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶æ ‡¶ó‡ßã‡ßú‡¶æ‡¶∞ ‡¶Æ‡¶ø‡¶≤ ‡¶Ü‡¶õ‡ßᇕ§ ‡¶è‡¶á ‡¶ó‡ßã‡ßú‡¶æ‡¶∞ ‡¶Æ‡¶ø‡¶≤‡¶ü‡¶æ‡¶ì ‡¶ñ‡ßҶ¨‡¶á ‡¶ó‡ßҶ∞‡ßҶ§‡ß燶¨‡¶™‡ßLJ¶∞‡ß燶£‡•§ ‡¶Ø‡ßá ‡¶ï‡¶æ‡¶∞‡¶£‡ßá ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ‡¶∞ ‡¶∏‡¶æ‡¶ß‡¶ï‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶ú‡ß燶û‡¶æ‡¶® ‡¶¨‡¶æ ‡¶≠‡¶æ‡¶¨‡¶ö‡¶∞‡ß燶ö‡¶æ‡¶∞ ‡¶∏‡¶ô‡ß燶ó‡ßá ‡¶®‡ßü‡¶æ‡¶ï‡ßɇ¶∑‡¶ø ‡¶π‡¶æ‡¶§ ‡¶ß‡¶∞‡¶æ‡¶ß‡¶∞‡¶ø ‡¶ï‡¶∞‡ßá‡¶á ‡¶ö‡¶≤‡ßᇕ§

এক হিশাবে কৃষিপ্রধান সব দেশের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যেরই নানা বৈচিত্র্য আমরা হদিস করতে পারি। বাংলাদেশের কৃষির এটাই প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ কারনে ভারত, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশের বন্ধুবান্ধব মিলে আমরা পরস্পরের কাছ থেকে জানার আর শেখার একটা বন্ধু সমিতি বনিয়েছি। ইংরেজিতে যাকে বলে নেটওয়ার্ক। এর নাম South Asia Network on Food, Ecology and Culkture (SANFEC) । এটা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর খাওয়া, প্রাণব্যবস্থা আর সংস্কৃতিকে কাছে থেকে, ভালবেসে কিন্তু আরও পর্যালোচনামূলক অভিজ্ঞতা দিয়ে বোঝার একটা চেষ্টা। আমরা ভালই করছি।

‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮‡¶ï‡ßá ‡¶™‡ßú‡¶õ‡¶ø‡¶≤‡¶æ‡¶Æ ‡¶è‡¶∞‡¶ï‡¶Æ ‡¶è‡¶ï‡¶¶‡¶Æ‡¶á ‡¶≠‡¶ø‡¶®‡ß燶® ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶æ ‡¶ú‡¶æ‡ßü‡¶ó‡¶æ ‡¶•‡ßᇶï‡ßᇕ§ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶ø ‡¶¶‡ßᇶñ‡¶≤‡¶æ‡¶Æ ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮‡ßᇶ∞ ‡¶ï‡¶¨‡¶ø‡¶§‡¶æ, ‡¶®‡¶æ‡¶ü‡¶ï ‡¶Ü‡¶∞ ‡¶ó‡¶¶‡ßç‡¶Ø ‡¶∏‡¶¨‡¶á ‡¶Ü‡¶Æ‡¶ø ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶∞ ‡¶ï‡¶æ‡¶ú‡ßᇶ∞ ‡¶â‡¶™‡¶æ‡¶¶‡¶æ‡¶® ‡¶π‡¶ø‡¶∏‡ßᇶ¨‡ßá ‡¶¨‡ß燶؇¶¨‡¶π‡¶æ‡¶∞ ‡¶ï‡¶∞‡¶§‡ßá ‡¶™‡¶æ‡¶∞‡¶õ‡¶ø, ‡¶ï‡¶ø‡¶®‡ß燶§‡ßÅ ‡¶§‡¶æ‡¶Å‡¶∞ ‡¶∏‡¶Æ‡¶∏‡¶æ‡¶Æ‡ßü‡¶ø‡¶ï ‡¶ï‡ßㇶ® ‘‡¶Ü‡¶ß‡ßҶ®‡¶ø‡¶ï’ ‡¶ï‡¶¨‡¶ø ‡¶ï‡¶ø‡¶Æ‡ß燶¨‡¶æ ‡¶§‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶≤‡ßᇶñ‡¶æ‡¶≤‡¶ø‡¶ñ‡¶ø‡¶ï‡ßá ‡¶™‡¶æ‡¶∞‡¶õ‡¶ø ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶§‡¶ø‡¶®‡¶ø ‡¶ó‡ß燶∞‡¶æ‡¶Æ ‡¶®‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶≤‡¶ø‡¶ñ‡ßᇶõ‡ßᇶ®, ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶ï‡¶æ‡¶∞‡¶£‡ßá ‡¶®‡ßü‡•§ ‡¶ó‡ß燶∞‡¶æ‡¶Æ ‡¶®‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶∞‡¶¨‡ß涮‡ß燶¶‡ß燶∞‡¶®‡¶æ‡¶•‡¶ì ‡¶≤‡¶ø‡¶ñ‡ßᇶõ‡ßᇶ®‡•§ ‡¶§‡¶æ‡¶∞‡¶æ‡¶∂‡¶ô‡ß燶∞, ‡¶¨‡¶ø‡¶≠‡ßLJ¶§‡¶ø‡¶≠‡ßLJ¶∑‡¶£, ‡¶Æ‡¶π‡¶æ‡¶∂‡ß燶¨‡ßᇶ§‡¶æ ‡¶Ö‡¶®‡ßᇶï‡ßá‡¶á ‡¶≤‡¶ø‡¶ñ‡ßᇶõ‡ßᇶ®‡•§ ‡¶ï‡¶ø‡¶®‡ß燶§‡ßÅ ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶Ø‡ßá ‘‡¶ó‡ß燶∞‡¶æ‡¶Æ’-‡¶ï‡ßá ‡¶≤‡¶ø‡¶ñ‡ßᇶõ‡ßᇶ® ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶∏‡ß燶¨‡¶æ‡¶¶ ‡¶Ö‡¶®‡ß燶؇¶∞‡¶ï‡¶Æ‡•§ ‡¶è‡¶á ‡¶Ö‡¶®‡ßҶ≠‡ßLJ¶§‡¶ø ‡¶¨‡ßã‡¶ß ‡¶π‡ßü ‡¶§‡¶æ‡¶Å‡¶∞ ‡¶∏‡¶¨ ‡¶™‡¶æ‡¶†‡¶ï‡ßᇶ∞‡¶á ‡¶π‡ßü‡•§

‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‘‡¶Ü‡¶ß‡ßҶ®‡¶ø‡¶ï’ ‡¶®‡¶®‡•§ ‡¶è‡¶ü‡¶æ ‡¶ï‡ßá ‡¶®‡¶æ ‡¶ú‡¶æ‡¶®‡ßᇕ§ ‡¶Ø‡ßᇶƇ¶®, ‡¶§‡¶ø‡¶®‡¶ø ‡¶Ü‡¶∞ ‡¶∏‡ßҶ߇ß涮 ‡¶¶‡¶§‡ß燶§ ‡¶è‡¶ï‡¶¶‡¶Æ‡¶á ‡¶è‡¶ï ‡¶ï‡¶æ‡¶§‡¶æ‡¶∞‡ßᇶ∞ ‡¶®‡¶®‡•§ ‡¶Ü‡¶∞ ‡¶†‡¶ø‡¶ï ‡¶è‡¶á ‡¶ú‡¶®‡ß燶؇¶á ‡¶§‡¶ø‡¶®‡¶ø ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶∞ ‡¶ï‡¶æ‡¶õ‡ßá ‡¶¶‡¶æ‡¶∞‡ßҶ£ ‡¶Ü‡¶∞‡¶ì ‡¶ó‡ßҶ∞‡ßҶ§‡ß燶¨‡¶™‡ßLJ¶∞‡ß燶£ ‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßҶ∑ ‡¶π‡ßü‡ßá ‡¶ì‡¶†‡ßᇶ®‡•§ ‡¶Ö‡¶®‡ßç‡¶Ø ‡¶¶‡¶ø‡¶ï‡ßá ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶∞ ‡¶Æ‡¶®‡ßá ‡¶ñ‡¶æ‡¶≤‡¶ø ‡¶ú‡¶æ‡¶∞‡ß燶Ƈ¶æ‡¶® ‡¶¶‡¶æ‡¶∞‡ß燶∂‡¶®‡¶ø‡¶ï ‡¶π‡ßᇶó‡ßᇶ≤‡ßᇶ∞ ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶æ ‡¶ï‡¶•‡¶æ ‡¶ï‡¶æ‡¶¶‡¶æ‡¶Æ‡¶æ‡¶ü‡¶ø‡¶§‡ßá ‡¶¨‡¶æ‡¶Å‡¶∂‡ßᇶ∞ ‡¶ñ‡ßŇ¶Å‡¶ü‡¶ø‡¶∞ ‡¶Æ‡¶§‡ßã ‡¶ó‡¶≠‡ßć¶∞‡¶≠‡¶æ‡¶¨‡ßá ‡¶¨‡¶ø‡¶Å‡¶ß‡ßá ‡¶Ü‡¶õ‡ßá ‡¶¨‡¶π‡ßÅ ‡¶¶‡¶ø‡¶®‡•§ ‡¶∏‡ßᇶü‡¶æ ‡¶π‡ßㇶ≤ ‡¶á‡¶§‡¶ø‡¶π‡¶æ‡¶∏ ‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßá ‡¶ó‡¶¶‡ß燶Ø, ‡¶π‡¶ø‡¶∏‡ß燶ü‡¶∞‡¶ø ‡¶á‡¶ú ‡¶™‡ß燶∞‡ßㇶú‡•§ ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶ø ‡¶ú‡¶®‡¶ó‡ßㇶ∑‡ß燶†‡ßć¶∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ß燶؇ßá ‡¶Ø‡¶ñ‡¶® ‡¶ó‡¶¶‡ß燶؇ßᇶ∞ ‡¶ú‡¶ó‡ßé ‡¶§‡ßà‡¶∞‡¶ø ‡¶π‡¶ì‡ßü‡¶æ ‡¶∂‡ßҶ∞‡ßÅ ‡¶π‡ßü ‡¶§‡¶ñ‡¶® ‡¶∏‡ßá ‡¶á‡¶§‡¶ø‡¶π‡¶æ‡¶∏‡ßᇶ∞ ‡¶ú‡¶ó‡¶§‡ßá ‡¶™‡ß燶∞‡¶¨‡ßᇶ∂ ‡¶ï‡¶∞‡ßá, ‡¶®‡¶ø‡¶ú‡ßᇶï‡ßá ‡¶ê‡¶§‡¶ø‡¶π‡¶æ‡¶∏‡¶ø‡¶ï‡¶≠‡¶æ‡¶¨‡ßá ‡¶≠‡¶æ‡¶¨‡¶§‡ßá ‡¶∂‡ßҶ∞‡ßÅ ‡¶ï‡¶∞‡ßᇕ§ ‡¶Æ‡¶ø‡¶• ‡¶∏‡¶Ç‡¶∏‡ß燶懶∞, ‡¶ï‡¶≤‡ß燶™‡¶®‡¶æ‡¶∞ ‡¶ú‡¶ó‡ßé ‡¶™‡ßŇ¶Å‡¶•‡¶ø ‡¶∏‡ßü‡¶´‡¶≤‡¶Æ‡ßҶ≤‡¶ï ‡¶ì ‡¶¨‡¶¶‡¶ø‡¶â‡¶ú‡ß燶ú‡¶æ‡¶Æ‡¶æ‡¶® ‡¶¨‡¶æ ‡¶ó‡ßҶ≤‡ßá ‡¶¨‡¶ï‡¶æ‡¶ì‡¶≤‡¶ø ‡¶ï‡¶ø‡¶Ç‡¶¨‡¶æ ‡¶Ö‡¶®‡ßç‡¶Ø ‡¶¶‡¶ø‡¶ï‡ßá ‡¶∏‡¶§‡ßç‡¶Ø ‡¶®‡¶æ‡¶∞‡¶æ‡ßü‡¶£‡ßᇶ∞ ‡¶™‡ßŇ¶Å‡¶•‡¶ø, ‡¶Æ‡¶ô‡ß燶ó‡¶≤ ‡¶ï‡¶æ‡¶¨‡ßç‡¶Ø ‡¶á‡¶§‡ß燶؇¶æ‡¶¶‡¶ø‡¶∞ ‡¶ú‡¶ó‡ßé ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶á‡¶§‡¶ø‡¶π‡¶æ‡¶∏‡ßá ‡¶¨‡¶æ‡¶ô‡¶æ‡¶≤‡¶ø ‡¶Æ‡ßҶ∏‡¶≤‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßᇶ∞ ‡¶™‡ß燶∞‡¶¨‡ßᇶ∂ ‡¶ì ‡¶π‡¶æ‡¶ú‡¶ø‡¶∞ ‡¶π‡¶¨‡¶æ‡¶∞ ‡¶≤‡¶ï‡ß燶∑‡¶£‡¶ó‡ßҶ≤‡ßã ‡¶ï‡ßÄ ‡¶ï‡¶∞‡ßá ‡¶ß‡¶∞‡¶¨ ‡¶∏‡ßá ‡¶ú‡¶ø‡¶ú‡ß燶û‡¶æ‡¶∏‡¶æ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶∞ ‡¶Ü‡¶õ‡ßᇕ§ ‡¶†‡¶ø‡¶ï ‡¶è‡¶á ‡¶ú‡¶æ‡ßü‡¶ó‡¶æ ‡¶•‡ßᇶï‡ßá, ‡¶Ö‡¶∞‡ß燶•‡¶æ‡ßé ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶ø ‡¶ú‡¶®‡¶ó‡ßㇶ∑‡ß燶†‡ßć¶∞ ‡¶¨‡ßá‡ßú‡ßá ‡¶ì‡¶†‡¶æ‡¶∞ ‡¶á‡¶§‡¶ø‡¶π‡¶æ‡¶∏‡ßᇶ∞ ‡¶¶‡¶ø‡¶ï ‡¶•‡ßᇶï‡ßá‡¶ì ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶¶‡¶æ‡¶∞‡ßҶ£ ‡¶á‡¶®‡ß燶ü‡¶æ‡¶∞‡ßᇶ∏‡ß燶ü‡¶ø‡¶Ç‡•§

‡¶è‡¶ï‡¶ü‡ßÅ ‡¶§‡¶∞‡ßç‡¶ï ‡¶≤‡¶æ‡¶ó‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶¶‡ßá‡ßü‡¶æ‡¶∞ ‡¶ö‡ßᇶ∑‡ß燶ü‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡¶ø‡•§ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮‡¶ï‡ßá ‡¶™‡ß燶∞‡¶•‡¶æ‡¶ó‡¶§ ‡¶Ö‡¶∞‡ß燶•‡ßá ‘‡¶ï‡¶¨‡¶ø’ ‡¶¨‡¶≤‡ßá ‡¶ó‡¶£‡ßç‡¶Ø ‡¶ï‡¶∞‡¶§‡ßá ‡¶Ö‡¶≠‡ß燶؇¶∏‡ß燶§‡•§ ‡¶§‡¶ø‡¶®‡¶ø ‡¶ï‡¶¨‡¶ø ‡¶Ö‡¶¨‡¶∂‡ß燶؇¶á ‡¶ï‡¶ø‡¶®‡ß燶§‡ßÅ ‡¶Ø‡¶¶‡¶ø ‡¶¨‡¶≤‡¶ø ‡¶§‡¶æ‡¶Å‡¶∞ ‡¶ï‡¶¨‡¶ø‡¶§‡¶æ ‡¶Æ‡ßLJ¶≤‡¶§ ‡¶õ‡¶®‡ß燶¶‡ßá ‡¶≤‡ßᇶñ‡¶æ ‡¶ï‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶®‡ß敧 ‡¶§‡¶æ‡¶π‡¶≤‡ßá? ‡¶Ö‡¶•‡¶ö ‡¶§‡¶æ‡¶Å‡¶∞ ‡¶∏‡¶Æ‡ßü‡ßá ‡¶ï‡¶≤‡¶ï‡¶æ‡¶§‡¶æ‡¶ï‡ßᇶ®‡ß燶¶‡ß燶∞‡¶ø‡¶ï ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ ‡¶ï‡¶¨‡¶ø‡¶§‡¶æ ‡¶¨‡¶π‡ßҶ¶‡ßLJ¶∞ ‡¶è‡¶ó‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶ó‡¶ø‡ßü‡ßᇶõ‡¶ø‡¶≤‡•§ ‡¶§‡¶ø‡¶®‡¶ø ‡¶ï‡¶¨‡¶ø‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶Ü‡¶¶‡¶∞‡ß燶∂ ‘‡¶Ü‡¶ß‡ßҶ®‡¶ø‡¶ï ‡¶ï‡¶¨‡¶ø‡¶§‡¶æ’ ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶®‡¶ø‡¶≤‡ßᇶ® ‡¶®‡¶æ ‡¶ï‡ßᇶ®? ‡¶®‡¶æ‡¶ï‡¶ø ‡¶§‡¶æ‡¶Å‡¶∞ ‡¶ú‡¶®‡¶ó‡ßㇶ∑‡ß燶†‡ßć¶∞ ‡¶ú‡¶ó‡ßé ‡¶§‡¶ñ‡¶®‡ßã ‡¶®‡¶ó‡¶∞‡¶æ‡ßü‡¶®‡ßᇶ∞ ‡¶Ö‡¶∞‡ß燶• ‡¶ú‡¶æ‡¶®‡ßá ‡¶®‡¶æ, ‡¶¨‡ßㇶù‡ßá ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶Ö‡¶•‡¶ö ‡¶è‡¶ï‡¶á ‡¶∏‡¶ô‡ß燶ó‡ßá ‡¶§‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ß燶؇ßá ‡¶ì‡¶π‡¶æ‡¶¨‡¶ø, ‡¶´‡¶æ‡¶∞‡¶æ‡ßü‡¶ú‡¶ø ‡¶è‡¶¨‡¶Ç ‡¶á‡¶Ç‡¶∞‡ßᇶú‡¶ø‡¶¨‡¶ø‡¶∞‡ßㇶ߇ßÄ ‡¶∏‡¶Ç‡¶ó‡ß燶∞‡¶æ‡¶Æ ‡¶ö‡¶≤‡¶õ‡ßᇕ§ ‡¶ì‡¶∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ßç‡¶Ø ‡¶¶‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶∏‡¶æ‡ßú‡¶æ ‡¶¶‡¶ø‡¶ö‡ß燶õ‡¶ø‡¶≤ ‡¶á‡¶§‡¶ø‡¶π‡¶æ‡¶∏‡¶¨‡ßㇶ߇•§ ‡¶ï‡¶¨‡¶ø‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶ú‡¶ó‡¶§‡ßᇶ∞ ‡¶≠‡ßᇶ§‡¶∞‡ßá ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶æ ‡¶ó‡¶¶‡ß燶؇ßᇶ∞ ‡¶Ö‡¶ô‡ß燶ï‡ßҶ∞ ‡¶¶‡ßᇶñ‡¶æ ‡¶Ø‡¶æ‡¶ö‡ß燶õ‡¶ø‡¶≤‡•§ ‡¶Ü‡¶∞ ‡¶†‡¶ø‡¶ï ‡¶è ‡¶ï‡¶æ‡¶∞‡¶£‡ßᇶá, ‡¶è‡¶ü‡¶æ ‡¶Ü‡¶∞‡ßá‡¶ï ‡¶ï‡¶æ‡¶∞‡¶£, ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶¨‡ßã‡¶ß ‡¶π‡ßü ‡¶Ö‡¶∏‡¶Æ‡ß燶≠‡¶¨ ‡¶§‡¶æ‡ß釶™‡¶∞‡ß燶؇¶™‡ßLJ¶∞‡ß燶£‡•§

কবিতা প্রথাগত অর্থে একটা ভাব ধরার চেষ্টা করে। সেটা কবির দিক থেকে। কিন্তু পাঠকের দিক থেকে একটা রস সৃষ্টির কোশেশ চালায়। জসীমউদ্দীনও কবিতা লিখতে গিয়ে সেসবের জন্য প্রাণান্ত, বোঝা যায়। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে তাঁর কবিতার মধ্যে মৈমনসিংহ গীতিকার মতো একটা কাহিনীর ছাপ থেকে যায়। একে কী করে ব্যাখ্যা করব? তিনি কি মৈমনসিংহ গীতিকা মার্কা লেখালিখিরই ধারাবাহিকতা? এই কারণেই কি দীনেশচন্দ্র সেন তাকে এত পছন্দ করতেন? আসলেই মিথ, কল্পনা বা রূপকথার জগৎ থেকে তাঁর কবিতার জগৎ আলাদা কি? আমার তো মনে হয় আলাদা। কাহিনী, গদ্য বা একটি গল্প বলার জগতে যখন আমরা প্রবেশ করি তখনই কি আমাদের ইতিহাস-ধারণা দানা বাঁধতে শুরু করে? এই অর্থেই কি হেগেল বলেছিলেন, ইতিহাস হচ্ছে গদ্য। কবিতার জগৎ ইতিহাসের জগৎ নয় হেগেলের এই কথা খোলাসা করে বোঝার প্রয়োজনীয়তা এখনো শেষ হয়নি। প্রশ্ন আমারও রয়ে গেছে।

‡¶ï‡¶ø‡¶®‡ß燶§‡ßÅ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶ø ‡¶Ø‡ßá ‡¶ï‡¶æ‡¶∞‡¶£‡ßá ‡¶§‡¶æ‡¶Å‡¶ï‡ßá ‡¶™‡ßú‡¶õ‡¶ø‡¶≤‡¶æ‡¶Æ ‡¶∏‡ßᇶü‡¶æ ‡¶†‡¶ø‡¶ï ‡¶è‡¶∏‡¶¨ ‡¶ï‡¶æ‡¶∞‡¶£‡ßá‡¶ì ‡¶®‡ßü‡•§ ‡¶è‡¶ó‡ßҶ≤‡ßã ‡¶¨‡¶≤‡ßá ‡¶∞‡¶æ‡¶ñ‡¶õ‡¶ø ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶∞ ‡¶Ö‡¶®‡ß燶¨‡ßᇶ∑‡¶£‡ßᇶ∞ ‡¶¶‡¶ø‡¶ó‡¶®‡ß燶§‡¶ü‡¶æ ‡¶¨‡ßㇶù‡¶æ‡¶∞ ‡¶ú‡¶®‡ß燶؇•§ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶ø ‡¶§‡¶æ‡¶Å‡¶ï‡ßá ‡¶™‡ßú‡¶õ‡¶ø‡¶≤‡¶æ‡¶Æ ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∂‡ßᇶ∞ ‡¶™‡ß燶∞‡¶æ‡¶£‡ßᇶ∞ ‡¶¨‡ßà‡¶ö‡¶ø‡¶§‡ß燶∞‡ßç‡¶Ø ‡¶ï‡¶ø‡¶≠‡¶æ‡¶¨‡ßá ‡¶®‡¶ø‡¶ú‡ßᇶï‡ßá ‡¶™‡ß燶∞‡¶ï‡¶æ‡¶∂ ‡¶ï‡¶∞‡¶æ‡¶∞ ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ ‡¶ì ‡¶≠‡¶æ‡¶¨ ‡¶∏‡¶®‡ß燶߇¶æ‡¶® ‡¶ï‡¶∞‡ßᇶõ‡ßá ‡¶∏‡ßá ‡¶¶‡¶ø‡¶ï ‡¶•‡ßᇶï‡ßᇕ§ ‘‡¶™‡ß燶∞‡¶æ‡¶£‡ßᇶ∞ ‡¶¨‡ßà‡¶ö‡¶ø‡¶§‡ß燶∞‡ß燶ؒ ‡¶ï‡¶•‡¶æ‡¶ü‡¶æ‡¶∞ ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶æ ‡¶™‡ßᇶ∂‡¶æ‡¶ó‡¶§ ‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßá ‡¶Ü‡¶õ‡ßᇕ§ ‡¶™‡ß燶∞‡¶æ‡¶£‡¶¨‡ßà‡¶ö‡¶ø‡¶§‡ß燶∞‡ßç‡¶Ø ‡¶ö‡ßҶï‡ß燶§‡¶ø (Convention on Biological Diversity) ‡¶∏‡¶Æ‡ß燶™‡¶∞‡ß燶ï‡ßá ‡¶¨‡¶æ ‡¶è‡¶∏‡¶¨ ‡¶¨‡¶ø‡¶∑‡ßü‡ßá ‡¶Ø‡¶æ‡¶Å‡¶∞‡¶æ ‡¶ñ‡ßᇶ懶Ҷú‡¶ñ‡¶¨‡¶∞ ‡¶∞‡¶æ‡¶ñ‡ßᇶ® ‡¶§‡¶æ‡¶Å‡¶∞‡¶æ ‘‡¶™‡ß燶∞‡¶æ‡¶£‡¶¨‡ßà‡¶ö‡¶ø‡¶§‡ß燶∞‡ß燶ؒ ‡¶ï‡¶•‡¶æ‡¶ü‡¶ø‡¶∞ ‡¶Ö‡¶∞‡ß燶• ‡¶¨‡ßҶù‡¶¨‡ßᇶ®‡•§ ‡¶ó‡¶æ‡¶õ‡¶æ‡¶™‡¶æ‡¶≤‡¶æ ‡¶™‡¶∂‡ßҶ™‡¶æ‡¶ñ‡¶ø ‡¶ú‡ß涨-‡¶Ö‡¶£‡ßҶú‡ß涨 ‡¶á‡¶§‡ß燶؇¶æ‡¶¶‡¶ø‡¶∞ ‡¶¨‡ßà‡¶ö‡¶ø‡¶§‡ß燶∞‡ßç‡¶Ø ‡¶§‡ßã ‡¶Ü‡¶õ‡ßá‡¶á ‡¶è‡¶ï‡¶á ‡¶∏‡¶ô‡ß燶ó‡ßá ‡¶¨‡¶ø‡¶≠‡¶ø‡¶®‡ß燶® ‡¶™‡ß燶∞‡¶æ‡¶£ ‡¶¨‡¶æ ‡¶ú‡ß涨‡¶®‡¶¨‡ß燶؇¶¨‡¶∏‡ß燶•‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡ßà‡¶ö‡¶ø‡¶§‡ß燶∞‡ß燶Ø, ‡¶§‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶™‡¶æ‡¶∞‡¶∏‡ß燶™‡¶∞‡¶ø‡¶ï ‡¶∏‡¶Æ‡ß燶™‡¶∞‡ß燶ï‡ßᇶ∞ ‡¶ò‡¶∞‡¶∏‡¶Ç‡¶∏‡¶æ‡¶∞, ‡¶ñ‡¶æ‡¶ì‡ßü‡¶æ‡¶¶‡¶æ‡¶ì‡ßü‡¶æ, ‡¶ö‡¶≤‡¶æ‡¶´‡ßᇶ≤‡¶æ, ‡¶ú‡¶®‡ß燶Ƈ¶Æ‡ßɇ¶§‡ß燶؇ßÅ- ‡¶á‡¶§‡ß燶؇¶æ‡¶¶‡¶ø ‡¶∏‡¶¨‡¶á ‡¶™‡ß燶∞‡¶æ‡¶£‡¶¨‡ßà‡¶ö‡¶ø‡¶§‡ß燶∞‡ß燶؇ßᇶ∞ ‡¶¨‡¶ø‡¶∑‡ßü‡•§ ‡¶∂‡ßҶ߇ßÅ ‡¶§‡¶æ‡¶á ‡¶®‡ßü, ‡¶™‡ß燶∞‡¶æ‡¶£ ‡¶ì ‡¶Ö‡¶™‡ß燶∞‡¶æ‡¶£‡ßᇶ∞ ‡¶∏‡¶Æ‡ß燶™‡¶∞‡ßç‡¶ï ‡¶è‡¶¨‡¶Ç ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶∏‡¶Æ‡ß燶™‡¶∞‡ß燶ï‡ßᇶ∞ ‡¶¨‡ßà‡¶ö‡¶ø‡¶§‡ß燶∞‡ß燶؇¶ì ‡¶™‡ß燶∞‡¶æ‡¶£‡¶¨‡ßà‡¶ö‡¶ø‡¶§‡ß燶∞‡ß燶؇ßᇶ∞ ‡¶Ö‡¶®‡ß燶§‡¶∞‡ß燶≠‡ßҶï‡ß燶§‡•§ ‡¶¨‡ßᇶ∂ ‡¶¨‡ßú ‡¶¨‡ß燶؇¶æ‡¶™‡¶æ‡¶∞‡•§ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶ú‡¶®‡ßç‡¶Ø ‡¶¨‡¶ø‡¶∂‡ßᇶ∑‡¶≠‡¶æ‡¶¨‡ßá ‡¶ó‡ßҶ∞‡ßҶ§‡ß燶¨‡¶™‡ßLJ¶∞‡ß燶£ ‡¶™‡ß燶∞‡¶æ‡¶£‡ßᇶ∞ ‡¶¨‡ßà‡¶ö‡¶ø‡¶§‡ß燶∞‡ß燶؇ßᇶ∞ ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶ø‡¶ï ‡¶™‡ß燶∞‡¶ï‡¶æ‡¶∂ -- ‡¶Ö‡¶∞‡ß燶•‡¶æ‡ßé ‡¶ï‡¶ø‡¶≠‡¶æ‡¶¨‡ßá ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡ßà‡¶ö‡¶ø‡¶§‡ß燶∞‡ßç‡¶Ø ‡¶π‡¶ø‡¶∂‡ßᇶ¨‡ßá ‡¶™‡ß燶∞‡¶æ‡¶£ ‡¶®‡¶ø‡¶ú‡ßᇶï‡ßá ‡¶π‡¶æ‡¶ú‡¶ø‡¶∞ ‡¶ï‡¶∞‡ßá ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶∏‡¶¶‡¶æ‡¶®‡¶®‡ß燶¶ ‡¶Ö‡¶≠‡¶ø‡¶™‡ß燶∞‡¶ï‡¶æ‡¶∂‡ßᇶ∞ ‡¶∏‡¶®‡ß燶߇¶æ‡¶® ‡¶ï‡¶∞‡¶æ ‡¶ì ‡¶∏‡ß燶¨‡¶æ‡¶¶ ‡¶®‡ßá‡ßü‡¶æ‡•§ ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮‡ßᇶ∞ ‡¶ï‡¶¨‡¶ø‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ß燶؇ßá ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶∏‡ß燶¨‡¶æ‡¶¶ ‡¶™‡ßá‡ßü‡ßá ‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡ßÅ ‡¶Æ‡ßҶ∂‡¶ï‡¶ø‡¶≤‡ßá ‡¶™‡ßú‡ßá ‡¶Ø‡¶æ‡¶á‡•§ ‡¶Ø‡ßá ‡¶®‡¶æ‡¶®‡ß燶¶‡¶®‡¶ø‡¶ï ‡¶∞‡ßҶö‡¶ø‡¶∞ ‡¶ï‡¶•‡¶æ ‡¶ï‡ßü‡ßá ‘‡¶Ü‡¶ß‡ßҶ®‡¶ø‡¶ï’ ‡¶ï‡¶¨‡¶ø‡¶§‡¶æ ‡¶®‡¶ø‡¶ú‡ßᇶ∞ ‡¶ú‡¶®‡ßç‡¶Ø ‡¶∏‡ß燶•‡¶æ‡¶® ‡¶ï‡¶∞‡ßá ‡¶®‡¶ø‡¶§‡ßá ‡¶ö‡¶æ‡ßü ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶∞‡ßҶö‡¶ø‡¶∞ ‡¶∏‡¶ô‡ß燶ó‡ßá ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶ï‡¶¨‡¶ø‡¶§‡¶æ ‡¶Æ‡ßᇶ≤‡ßá ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶Ö‡¶®‡ßç‡¶Ø ‡¶¶‡¶ø‡¶ï‡ßá ‡¶§‡¶æ‡¶Å‡¶∞ ‡¶ï‡¶¨‡¶ø‡¶§‡¶æ‡¶ï‡ßá ‘‡¶™‡¶≤‡ß燶≤‡ßć¶ï‡¶¨‡¶ø‡¶§‡¶æ’ ‡¶¨‡¶≤‡¶æ ‡¶Ø‡¶æ‡¶ö‡ß燶õ‡ßá ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶™‡¶≤‡ß燶≤‡ßć¶∞ ‡¶Ü‡¶¨‡¶π, ‡¶õ‡¶¨‡¶ø ‡¶ì ‡¶™‡ß燶∞‡¶§‡ßć¶ï ‡¶•‡¶æ‡¶ï‡¶≤‡ßá‡¶á ‡¶ï‡¶ø ‡¶∏‡ßᇶü‡¶æ ‡¶™‡¶≤‡ß燶≤‡ßć¶ï‡¶¨‡¶ø‡¶§‡¶æ ‡¶π‡ßü? ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶Ü‡¶¨‡¶π ‡¶≠‡¶ø‡¶®‡ß燶® ‡¶≠‡¶æ‡¶¨‡ßá ‡¶ú‡ß涨‡¶®‡¶æ‡¶®‡¶®‡ß燶¶‡ßá‡¶ì ‡¶Ü‡¶õ‡ßᇕ§ ‡¶™‡¶≤‡ß燶≤‡ßć¶ï‡¶¨‡¶ø‡¶§‡¶æ ‡¶¨‡¶≤‡ßá ‡¶ï‡¶ø‡¶õ‡ßÅ ‡¶Ü‡¶õ‡ßá ‡¶®‡¶æ‡¶ï‡¶ø? ‡¶ï‡¶¨‡¶ø‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶è‡¶á ‡¶∂‡ß燶∞‡ßᇶ£‡ßć¶≠‡ßᇶ¶ ‡¶Ü‡¶∞‡ß燶•-‡¶∏‡¶æ‡¶Æ‡¶æ‡¶ú‡¶ø‡¶ï ‡¶∂‡ß燶∞‡ßᇶ£‡ßć¶≠‡ßᇶ¶‡ßᇶ∞ ‡¶∏‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ß燶§‡¶∞‡¶æ‡¶≤‡ßá‡¶á ‡¶∂‡ßҶ߇ßÅ ‡¶¨‡ßá‡ßú‡ßá ‡¶â‡¶†‡¶§‡ßá ‡¶™‡¶æ‡¶∞‡ßᇕ§

আমরা কবিকে নিয়ে কথা বলছি। যিনি মানুষ। ভাব ও ভাষা নিয়ে যার কারবার। প্রাণের বৈচিত্র্যকে মানুষের ভাব ও ভাষার বিষয় হিশাবে বুঝলে অনেক মজা পাওয়া যায়। এই অর্থে মজা যে আরও গভীর ভাবে ভাববার দরজা খোলা সহজ হয়। ভাবের কথাকেও পেশাগত জায়গা থেকে বলা যায়। কোন বিজ্ঞানই তো বিশেষ কোন ভাব ছাড়া নয়। সেই পেশাগত অবস্থান থেকে Рঅর্থাৎ চাষাবাদের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ ধরণের কৃষিবিজ্ঞান চর্চা করছি বলে জসীম উদ্দীনকে আমি বাধ্য হয়েই পড়েছি।

তাহলে খানিক ঘুরিয়ে বলে কথাটি পরিষ্কার করি। আমরা যখন প্রাণী হিশাবে জগৎসংসারে বাস করি তখন আমাদের জীবন হচ্ছে জীবের জীবন, পরমের নয়। মনে রাখা দরকার মানুষ আদৌ এই রকম দ্বিখণ্ডিত কিনা সেটা তর্কের বিষয় নয়। এখানে অন্তত না। নিজেদের বুঝবার জন্যই মানুষের নানান অনুমান এবং সেই বোঝাবুঝির জায়গা থেকে নীতিনৈতিকতা জীবনাচার নির্মাণ। জীবের জীবন হচ্ছে সেই জীবন রক্ষার জন্য আমাদের চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির জীবন। যে দিকটা আমরা বিভাজন মেনেও ভুলে যাই সেটা হোল আমাদের কথা বলা, ভাষা ইত্যাদিও প্রাণবৈচিত্র্যেরই অংশ।

‘‡¶ú‡ß涨’ ‡¶Ü‡¶∞ ‘‡¶™‡¶∞‡¶Æ’ ‡¶ï‡¶•‡¶æ‡¶ü‡¶æ ‡¶∂‡ßҶ®‡ßá‡¶á ‘‡¶Ü‡¶ß‡ß燶؇¶æ‡¶§‡ß燶Ƈ¶ø‡¶ï’ ‡¶ï‡ßㇶ® ‡¶¨‡ß燶؇¶æ‡¶ñ‡ß燶؇¶æ‡¶∞ ‡¶ú‡¶®‡ßç‡¶Ø ‡¶ù‡¶æ‡¶Å‡¶™‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶™‡ßú‡¶æ‡¶∞ ‡¶¶‡¶∞‡¶ï‡¶æ‡¶∞ ‡¶®‡¶æ‡¶á‡•§ ‡¶ï‡¶•‡¶æ‡¶ü‡¶æ ‡¶ñ‡ßҶ¨‡¶á ‡¶∏‡ßㇶú‡¶æ‡•§ ‡¶ú‡ß涨‡ßᇶ∞ ‡¶ú‡ß涨‡¶®‡ßá ‡¶Ø‡ßá ‡¶¶‡ßà‡¶®‡¶®‡ß燶¶‡¶ø‡¶® ‡¶Ö‡¶≠‡¶ø‡¶ú‡ß燶û‡¶§‡¶æ ‡¶π‡ßü ‡¶§‡¶æ‡¶ï‡ßá ‡¶ï‡ßㇶ® ‡¶∏‡¶æ‡¶∞‡ß燶¨‡¶ú‡¶®‡ß涮 ‡¶¨‡ß燶؇¶æ‡¶ñ‡ß燶؇¶æ ‡¶¶‡ßá‡ßü‡¶æ‡¶∞ ‡¶∏‡¶ö‡ßᇶ§‡¶® ‡¶ö‡ßᇶ∑‡ß燶ü‡¶æ ‡¶∏‡¶æ‡¶ß‡¶æ‡¶∞‡¶£ ‡¶ú‡ß涨‡ßᇶ∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ß燶؇ßá ‡¶∏‡¶ö‡¶∞‡¶æ‡¶ö‡¶∞ ‡¶¶‡ßᇶñ‡¶æ ‡¶Ø‡¶æ‡ßü ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßҶ∑‡ßᇶ∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ß燶؇ßá ‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶¶‡ßᇶñ‡¶ø‡•§ ‡¶ï‡¶ø‡¶®‡ß燶§‡ßÅ ‡¶®‡¶ø‡¶ú‡ßᇶï‡ßá ‡¶∂‡ßҶ߇ßÅ ‡¶ú‡ß涨‡¶∏‡¶∞‡ß燶¨‡¶∏‡ß燶¨ ‘‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßҶ∑’ ‡¶ó‡¶£‡ßç‡¶Ø ‡¶ï‡¶∞‡¶≤‡ßá ‡¶ú‡ß涨‡ßᇶ∞ ‡¶¶‡ßà‡¶®‡¶®‡ß燶¶‡¶ø‡¶® ‡¶ú‡ß涨‡¶® ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶®‡¶ø‡¶ú‡ßᇶ¶‡ßᇶ∞ ‡¶Ü‡¶∞ ‡¶Ü‡¶≤‡¶æ‡¶¶‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡¶§‡ßá ‡¶™‡¶æ‡¶∞‡¶ø ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶ú‡ß涨‡¶á ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶Ø‡¶æ‡¶á‡•§ ‡¶´‡¶≤‡ßá ‡¶ú‡ß涨 ‡¶π‡¶ø‡¶∂‡¶æ‡¶¨‡ßá ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶Ö‡¶≠‡¶ø‡¶ú‡ß燶û‡¶§‡¶æ‡¶ï‡ßá ‡¶∏‡¶æ‡¶∞‡ß燶¨‡¶ú‡¶®‡ß涮 ‡¶¨‡ß燶؇¶æ‡¶ñ‡ß燶؇¶æ ‡¶¶‡ßá‡ßü‡¶æ‡¶∞ ‡¶∏‡¶ö‡ßᇶ§‡¶® ‡¶ö‡ßᇶ∑‡ß燶ü‡¶æ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶•‡¶æ‡¶ï‡ßá ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶Ø‡¶ñ‡¶®‡¶á ‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶ú‡ß涨‡ßᇶ∞ ‡¶ú‡ß涨‡¶® ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶®‡¶ø‡¶ú‡ßᇶ∞ ‡¶ö‡¶ø‡¶®‡ß燶§‡¶æ‡¶∂‡ßć¶≤ ‘‡¶Ü‡¶Æ‡¶ø’-‡¶ï‡ßá ‡¶®‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶≠‡¶æ‡¶¨‡¶§‡ßá ‡¶¨‡¶∏‡¶ø ‡¶Ü‡¶∞ ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶≠‡¶æ‡¶¨‡¶®‡¶æ ‡¶Ø‡¶ñ‡¶® ‡¶™‡ß燶∞‡¶ï‡¶æ‡¶∂ ‡¶ï‡¶∞‡¶ø ‡¶¨‡¶æ ‡¶≤‡¶ø‡¶ñ‡¶ø ‡¶§‡¶ñ‡¶® ‡¶∏‡ßᇶü‡¶æ ‡¶Ü‡¶∞ ‡¶ú‡ß涨‡ßᇶ∞ ‡¶ú‡ß涨‡¶® ‡¶•‡¶æ‡¶ï‡ßá ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶∏‡ßᇶü‡¶æ‡¶á ‡¶™‡¶∞‡¶Æ‡ßᇶ∞ ‡¶ú‡¶ó‡ß釕§ ‡¶ú‡ß涨‡ßᇶ∞ ‡¶∏‡¶ô‡ß燶ó‡ßá ‡¶™‡¶∞‡¶Æ‡ßᇶ∞ ‡¶è‡¶á ‡¶¶‡ß燶¨‡¶®‡ß燶¶‡ß燶¨ ‡¶∏‡¶¨‡¶∏‡¶Æ‡ßü‡¶á ‡¶ö‡¶≤‡ßá -- ‡¶π‡ßᇶó‡ßᇶ≤‡ßᇶ∞ ‡¶ï‡¶æ‡¶õ ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶è‡¶á ‡¶¨‡¶ø‡¶∑‡ßü‡ßá ‡¶®‡¶§‡ßҶ® ‡¶ï‡¶∞‡ßá ‡¶™‡¶æ‡¶† ‡¶®‡ßá‡ßü‡¶æ‡¶∞ ‡¶¶‡¶∞‡¶ï‡¶æ‡¶∞ ‡¶®‡ßᇶᇕ§ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶¶‡ßᇶ∂‡ßá‡¶ì ‡¶¨‡ß燶؇¶æ‡¶™‡¶æ‡¶∞‡¶ü‡¶æ ‡¶ú‡¶æ‡¶®‡¶æ ‡¶õ‡¶ø‡¶≤‡•§ ‡¶¨‡¶æ‡¶á‡¶∞‡ßᇶ∞ ‡¶™‡ßú‡¶æ‡¶∂‡ßㇶ®‡¶æ‡¶∞ ‡¶´‡¶≤‡ßá ‡¶ï‡¶•‡¶æ‡¶ó‡ßҶ≤‡ßã ‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶Ü‡¶∞‡¶ì ‡¶™‡¶∞‡¶ø‡¶ö‡ß燶õ‡¶®‡ß燶® ‡¶≠‡¶æ‡¶¨‡ßá, ‡¶Ø‡ßᇶ® ‡¶™‡ß燶∞‡¶æ‡¶ö‡ßç‡¶Ø ‡¶ì ‡¶™‡¶æ‡¶∂‡ß燶ö‡¶æ‡¶§‡ßç‡¶Ø ‡¶â‡¶≠‡ßü‡ßá‡¶á ‡¶¨‡ßㇶù‡ßá, ‡¶§‡ßᇶƇ¶®‡¶ø ‡¶ï‡¶∞‡ßá ‡¶¨‡¶≤‡¶§‡ßá ‡¶™‡¶æ‡¶∞‡¶æ ‡¶∂‡¶ø‡¶ñ‡¶õ‡¶ø‡•§ ‡¶¨‡ß燶؇¶∏‡•§

‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶ï‡¶ñ‡¶®‡ßã‡¶á ‡¶ú‡ß涨‡¶æ‡¶¨‡¶∏‡ß燶•‡¶æ‡¶∞ ‡¶Ö‡¶≠‡¶ø‡¶ú‡ß燶û‡¶§‡¶æ‡¶ï‡ßá ‡¶™‡ß燶∞‡¶ï‡¶æ‡¶∂ ‡¶ï‡¶∞‡¶§‡ßá ‡¶™‡¶æ‡¶∞‡¶ø ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶™‡¶æ‡¶∞‡¶¨ ‡¶®‡¶æ, ‡¶è‡¶ü‡¶æ ‡¶Ö‡¶∏‡¶Æ‡ß燶≠‡¶¨‡•§ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶Ø‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡¶ø ‡¶∏‡ßᇶü‡¶æ ‡¶π‡¶ö‡ß燶õ‡ßá ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶¨‡ßü‡¶æ‡¶® ‡¶¨‡¶æ ‡¶¨‡ß燶؇¶æ‡¶ñ‡ß燶؇¶æ‡•§ ‡¶¨‡¶æ‡¶∏‡ß燶§‡¶¨‡¶§‡¶æ ‡¶Ü‡¶∞ ‡¶¨‡¶æ‡¶∏‡ß燶§‡¶¨‡¶§‡¶æ‡¶ï‡ßá ‡¶™‡ß燶∞‡¶ï‡¶æ‡¶∂ ‡¶ï‡¶∞‡¶æ ‡¶è‡¶ï ‡¶ï‡¶•‡¶æ ‡¶®‡ßü‡•§ ‘‡¶¨‡¶æ‡¶∏‡ß燶§‡¶¨‡¶§‡¶æ’ ‡¶¨‡¶≤‡ßá ‡¶Ø‡ßá ‡¶¨‡ß燶؇¶æ‡¶™‡¶æ‡¶∞‡¶ü‡¶æ‡¶ï‡ßá ‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶≤‡ßᇶñ‡¶æ‡ßü ‡¶™‡ß燶∞‡¶ï‡¶æ‡¶∂ ‡¶ï‡¶∞‡¶¨ ‡¶¨‡¶≤‡ßá ‡¶Ü‡¶ó‡ßá ‡¶•‡¶æ‡¶ï‡¶§‡ßá‡¶á ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶¨‡¶æ‡¶∏‡ß燶§‡¶¨‡¶§‡¶æ ‘‡¶Ü‡¶õ‡ßá’ ‡¶¨‡¶≤‡ßá ‡¶ß‡¶∞‡ßá ‡¶®‡¶ø‡¶á -- ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶ï‡¶•‡¶æ‡ßü ‡¶¨‡¶æ ‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ß燶؇ßá ‡¶Ø‡ßá ‘‡¶¨‡¶æ‡¶∏‡ß燶§‡¶¨‡¶§‡¶æ’ ‡¶™‡ß燶∞‡¶ï‡¶æ‡¶∂ ‡¶ï‡¶∞‡¶ø ‡¶¨‡¶≤‡ßá ‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶¨‡¶≤‡ßá ‡¶•‡¶æ‡¶ï‡¶ø ‡¶¨‡¶æ ‡¶¶‡¶æ‡¶¨‡¶ø ‡¶ï‡¶∞‡¶ø --‡¶∏‡ßá‡¶á ‘‡¶¨‡¶æ‡¶∏‡ß燶§‡¶¨‡¶§‡¶æ’ ‡¶¨‡¶≤‡ßá ‡¶ï‡¶ø‡¶õ‡ßÅ ‡¶®‡ßᇶᇕ§ ‡¶ï‡¶ñ‡¶®‡¶á ‡¶ï‡¶ø‡¶®‡ß燶§‡ßÅ ‡¶•‡¶æ‡¶ï‡ßá ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶Ø‡ßᇶü‡¶æ ‡¶•‡¶æ‡¶ï‡ßá ‡¶∏‡ßᇶü‡¶æ ‡¶π‡ßㇶ≤ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶¨‡ßü‡¶æ‡¶®‡ßá ‡¶§‡ßà‡¶∞‡¶ø ‡¶¨‡¶æ‡¶∏‡ß燶§‡¶¨‡¶§‡¶æ‡•§ ‡¶ö‡¶ø‡¶®‡ß燶§‡¶æ‡¶∂‡ßć¶≤ ‡¶¨‡¶æ ‡¶≠‡¶æ‡¶¨‡ßŇ¶ï ‘‡¶Ü‡¶Æ‡¶ø’ ‡¶¨‡¶æ ‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßҶ∑‡ßᇶ∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ß燶؇ßá ‡¶Ø‡ßá ‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßҶ∑‡¶ü‡¶ø ‡¶≤‡¶ø‡¶ñ‡¶õ‡ßá ‡¶¨‡¶æ ‡¶¨‡¶≤‡¶õ‡ßá, ‡¶§‡¶æ‡¶∞‡¶á ‡¶®‡¶ø‡¶∞‡ß燶Ƈ¶æ‡¶£, ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡¶∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ß燶؇ßá ‡¶®‡¶ø‡¶∞‡ß燶Ƈ¶ø‡¶§ ‡¶¨‡¶ø‡¶∑‡ßü‡ßᇶ∞ ‡¶™‡ß燶∞‡¶ï‡¶æ‡¶∂‡•§ ‡¶ì‡¶ñ‡¶æ‡¶®‡ßá ‡¶¨‡¶æ‡¶∏‡ß燶§‡¶¨‡¶§‡¶æ ‡¶∏‡¶®‡ß燶߇¶æ‡¶® ‡¶ï‡¶∞‡¶æ ‡¶¨‡ßㇶ懶Ƈ¶ø‡•§

‡¶§‡¶æ‡¶π‡¶≤‡ßá ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮‡ßᇶ∞ ‘‡¶™‡¶∞‡¶Æ’-‡¶ü‡¶æ ‡¶ï‡ßᇶƇ¶® ‡¶™‡¶∞‡¶Æ? ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶∞ ‡¶Æ‡¶®‡ßá ‡¶π‡ßü‡ßᇶõ‡¶ø‡¶≤ ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶è‡¶Æ‡¶® ‡¶è‡¶ï‡¶ú‡¶® ‡¶Ø‡¶ø‡¶®‡¶ø ‡¶∂‡¶π‡¶∞‡¶ï‡ßᇶ®‡ß燶¶‡ß燶∞‡¶ø‡¶ï ‘‡¶Ü‡¶ß‡ßҶ®‡¶ø‡¶ï’ ‡¶∂‡¶ø‡¶ï‡ß燶∑‡¶æ‡¶∞ ‡¶¶‡ß燶¨‡¶æ‡¶∞‡¶æ ‘‡¶®‡¶∑‡ß燶ü’ ‡¶π‡ßü‡ßá ‡¶Ø‡¶æ‡¶®‡¶®‡¶ø‡•§ (‡¶∂‡¶π‡¶∞‡ßá ‡¶™‡ßú‡¶≤‡ßá‡¶á ‡¶¨‡¶æ ‡¶∂‡¶ø‡¶ï‡ß燶∑‡¶ø‡¶§ ‡¶π‡¶≤‡ßá‡¶á ‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶ñ‡¶æ‡¶∞‡¶æ‡¶™ ‡¶π‡ßü‡ßá ‡¶Ø‡¶æ‡¶á ‡¶è‡¶ï‡¶•‡¶æ ‡¶®‡¶ø‡¶∂‡ß燶ö‡ßü‡¶á ‡¶¨‡¶≤‡¶æ ‡¶π‡¶ö‡ß燶õ‡ßá ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶®‡¶∑‡ß燶ü ‡¶π‡¶ì‡ßü‡¶æ ‡¶∂‡ßҶ∞‡ßÅ ‡¶π‡ßü ‡¶Ø‡¶ñ‡¶® ‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶Ö‡¶≠‡¶ø‡¶ú‡ß燶û‡¶§‡¶æ ‡¶ì ‡¶â‡¶™‡¶≤‡¶¨‡ß燶߇¶ø‡¶ï‡ßá ‡¶Ü‡¶ß‡ßҶ®‡¶ø‡¶ï ‡¶ì ‡¶Ö‡¶®‡¶æ‡¶ß‡ßҶ®‡¶ø‡¶ï ‡¶è‡¶á ‡¶¶‡ßŇ¶á ‡¶≠‡¶æ‡¶ó‡ßá ‡¶≠‡¶æ‡¶ó ‡¶ï‡¶∞‡ßá ‡¶™‡ß燶∞‡¶Æ‡¶æ‡¶£ ‡¶ï‡¶∞‡¶§‡ßá ‡¶™‡ß燶∞‡¶æ‡¶£‡¶æ‡¶®‡ß燶§ ‡¶π‡¶á ‡¶Ø‡ßá ‡¶Ü‡¶ß‡ßҶ®‡¶ø‡¶ï ‡¶â‡¶™‡¶≤‡¶¨‡ß燶߇¶ø‡¶á ‡¶â‡¶®‡ß燶®‡¶§ ‡¶â‡¶™‡¶≤‡¶¨‡ß燶߇¶ø, ‡¶â‡¶®‡ß燶®‡¶§ ‡¶Ö‡¶≠‡¶ø‡¶ú‡ß燶û‡¶§‡¶æ‡•§ ‡¶∂‡¶π‡¶∞‡ßᇶ∞ ‡¶¨‡¶æ‡¶á‡¶∞‡ßá ‡¶Ø‡¶æ‡¶∞‡¶æ ‡¶•‡¶æ‡¶ï‡ßá -- ‡¶ó‡ß燶∞‡¶æ‡¶Æ‡ßá, ‡¶¨‡¶®‡ßá ‡¶¨‡¶æ ‡¶Æ‡¶´‡¶∏‡ß燶¨‡¶≤‡ßá -- ‡¶§‡¶æ‡¶∞‡¶æ ‡¶Ö‡¶®‡¶æ‡¶ß‡ßҶ®‡¶ø‡¶ï ‡¶ì ‡¶™‡¶∂‡ß燶ö‡¶æ‡¶§‡¶™‡¶¶ – ‡¶®‡¶∑‡ß燶ü ‡¶π‡¶¨‡¶æ‡¶∞ ‡¶∂‡ßҶ∞‡ßҶü‡¶æ ‡¶∂‡ßҶ∞‡ßÅ ‡¶π‡ßü ‡¶è‡¶ñ‡¶æ‡¶® ‡¶•‡ßᇶï‡ßá)‡•§ ‡¶ú‡¶∏‡¶ø‡¶Æ ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶∂‡¶π‡¶∞‡ßá‡¶á ‡¶õ‡¶ø‡¶≤‡ßᇶ®, ‡¶ï‡¶ø‡¶®‡ß燶§‡ßÅ ‘‡¶®‡¶∑‡ß燶ü’ ‡¶π‡¶® ‡¶®‡¶ø‡•§ ‡¶è‡¶ü‡¶æ ‡¶¶‡¶æ‡¶∞‡ßҶ® ‡¶¨‡ß燶؇¶æ‡¶™‡¶æ‡¶∞‡•§

‡¶Ö‡¶®‡ßç‡¶Ø ‡¶¶‡¶ø‡¶ï‡ßá ‡¶™‡ß燶∞‡¶æ‡¶£‡¶¨‡ßà‡¶ö‡¶ø‡¶§‡ß燶∞‡ß燶؇¶≠‡¶ø‡¶§‡ß燶§‡¶ø‡¶ï ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ‡¶∞ ‡¶ó‡ß燶∞‡¶æ‡¶Æ‡ßᇶ∞ ‡¶Ö‡¶≠‡¶ø‡¶ú‡ß燶û‡¶§‡¶æ ‡¶§‡¶æ‡¶Å‡¶∞ ‡¶õ‡¶ø‡¶≤ ‡¶è‡¶¨‡¶Ç ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶Ö‡¶≠‡¶ø‡¶ú‡ß燶û‡¶§‡¶æ ‡¶®‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶§‡¶æ‡¶Å‡¶∞ ‘‡¶≠‡¶æ‡¶¨‡¶®‡¶æ’‡¶ì ‡¶õ‡¶ø‡¶≤‡•§ ‡¶â‡ß釶∏‡¶æ‡¶π ‡¶ì ‡¶Ü‡¶§‡¶ø‡¶∂‡¶Ø‡ß燶؇¶ì ‡¶õ‡¶ø‡¶≤ ‡¶¨‡¶ø‡¶∏‡ß燶§‡¶∞, ‡¶Ø‡¶æ‡¶ï‡ßá ‡¶§‡¶ø‡¶®‡¶ø ‡¶¨‡¶≤‡¶§‡ßᇶ®, ‘‡¶ú‡¶®‡¶∏‡¶æ‡¶ß‡¶æ‡¶∞‡¶£‡ßᇶ∞ ‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ß燶ؒ ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶™‡ß燶∞‡¶§‡¶ø‡•§ ‡¶Ö‡¶∞‡ß燶•‡¶æ‡ßé ‡¶ó‡ß燶∞‡¶æ‡¶Æ‡ßá ‡¶§‡¶æ‡¶Å‡¶∞ ‡¶Ø‡ßá ‡¶ú‡ß涨‡ßᇶ∞ ‡¶ú‡ß涨‡¶® ‡¶ï‡ßᇶü‡ßᇶõ‡ßá ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶æ ‡¶™‡¶∞‡¶Æ‡¶æ‡¶∞‡ß燶•‡¶ø‡¶ï ‡¶Ü‡¶ñ‡ß燶؇¶æ‡¶® ‡¶¶‡ßá‡ßü‡¶æ‡¶∞ ‡¶ö‡ßᇶ∑‡ß燶ü‡¶æ ‡¶§‡¶æ‡¶Å‡¶∞ ‡¶≤‡ßᇶñ‡¶æ‡¶≤‡¶ø‡¶ñ‡¶ø‡¶§‡ßá ‡¶Ü‡¶õ‡ßᇕ§ ‘‡¶ú‡¶®‡¶∏‡¶æ‡¶ß‡¶æ‡¶∞‡¶£’ ‡¶Ø‡ßá ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ ‡¶®‡¶ø‡¶§‡ß燶؇¶¶‡¶ø‡¶® ‡¶§‡ßà‡¶∞‡¶ø ‡¶ï‡¶∞‡¶õ‡ßá, ‡¶§‡¶æ‡¶ï‡ßá ‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ß燶؇ßá ‡¶§‡ßҶ≤‡ßá ‡¶Ü‡¶®‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡¶æ ‡¶§‡¶æ‡¶Å‡¶∞ ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡ßü ‘‡¶∏‡¶Ç‡¶ó‡ß燶∞‡¶π’ ‡¶ï‡¶∞‡¶æ‡¶∞ ‡¶™‡ß燶∞‡¶£‡ßㇶ¶‡¶®‡¶æ ‡¶§‡¶æ‡¶Å‡¶∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ß燶؇ßá ‡¶™‡ß燶∞‡¶¨‡¶≤ ‡¶õ‡¶ø‡¶≤‡•§ ‡¶ó‡ß燶∞‡¶æ‡¶Æ‡ßᇶ∞ ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡¶ü‡¶ø ‡¶§‡¶ø‡¶®‡¶ø ‡¶∏‡¶Ç‡¶ó‡ß燶∞‡¶π‡ßá ‡¶§‡¶æ‡¶Å‡¶∞ ‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ß燶؇ßá ‡¶∏‡ß燶•‡¶æ‡¶® ‡¶¶‡ßá‡ßü‡¶æ‡¶∞ ‡¶ö‡ßᇶ∑‡ß燶ü‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡ßᇶõ‡¶ø‡¶≤‡ßᇶ®‡•§ ‡¶§‡¶æ‡¶π‡¶≤‡ßá ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∂‡ßᇶ∞ ‡¶á‡¶§‡¶ø‡¶π‡¶æ‡¶∏‡ßá ‡¶™‡¶∞‡¶Æ‡ßᇶ∞ ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶ø ‡¶Æ‡ßҶπ‡ßLJ¶∞‡ß燶§ ‡¶¨‡ßㇶù‡¶æ‡¶∞ ‡¶ú‡¶®‡ß燶؇•§ ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶ñ‡ßҶ¨‡¶á ‡¶≠‡¶æ‡¶≤ ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶ø ‡¶ò‡ßú‡¶ø‡•§

‡¶è‡¶á ‡¶¶‡¶ø‡¶ï ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶∞ ‡¶™‡¶ï‡ß燶∑‡ßá ‡¶Ü‡¶Æ‡¶ø ‡¶Ü‡¶¨‡¶¶‡ßҶ≤ ‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ß燶®‡¶æ‡¶® ‡¶∏‡ßà‡ßü‡¶¶‡¶ï‡ßá ‡¶â‡¶ï‡¶ø‡¶≤ ‡¶ñ‡¶æ‡ßú‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡¶§‡ßá ‡¶™‡¶æ‡¶∞‡¶ø‡•§ ‡¶®‡¶æ‡¶∏‡¶ø‡¶∞ ‡¶Ü‡¶≤‡ßÄ ‡¶Æ‡¶æ‡¶Æ‡ßҶ®‡ßᇶ∞ ‘‡¶∂‡¶§‡¶¨‡¶∞‡ß燶∑‡ßá ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡¶¶‡ß涮’ ‡¶¨‡¶á‡¶§‡ßá ‡¶∏‡ßà‡ßü‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶ó‡¶¨‡ßᇶ∑‡¶£‡¶æ‡¶Æ‡ßLJ¶≤‡¶ï ‡¶≤‡ßᇶñ‡¶æ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶∞ ‡¶®‡¶ø‡¶ú‡ßᇶ∞ ‡¶ú‡¶®‡ßç‡¶Ø ‡¶ñ‡ßҶ¨ ‡¶∂‡¶ø‡¶ï‡ß燶∑‡¶£‡ßćßü ‡¶π‡ßü‡ßᇶõ‡ßᇕ§ ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶∏‡¶Æ‡ß燶™‡¶∞‡ß燶ï‡ßá ‡¶Ü‡¶¨‡¶¶‡ßҶ≤ ‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ß燶®‡¶æ‡¶® ‡¶∏‡ßà‡ßü‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶Æ‡ßLJ¶≤‡ß燶؇¶æ‡ßü‡¶®‡¶ü‡¶ø ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶∞ ‡¶Æ‡¶®‡ßá ‡¶ß‡¶∞‡ßᇶõ‡ßᇕ§

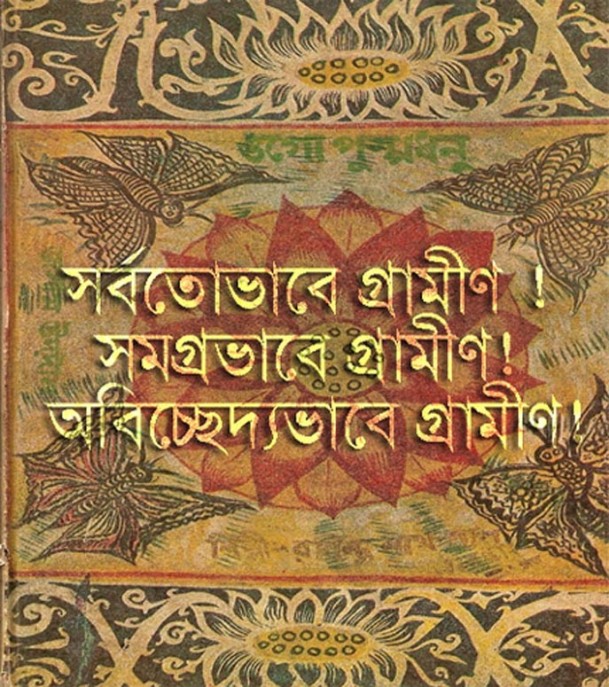

“...‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶∏‡¶∞‡ß燶¨‡¶§‡ßㇶ≠‡¶æ‡¶¨‡ßá ‡¶ó‡ß燶∞‡¶æ‡¶Æ‡ßć¶£, ‡¶∏‡¶Æ‡¶ó‡ß燶∞‡¶≠‡¶æ‡¶¨‡ßá ‡¶ó‡ß燶∞‡¶æ‡¶Æ‡ßć¶£, ‡¶Ö‡¶¨‡¶ø‡¶ö‡ß燶õ‡ßᇶ¶‡ß燶؇¶≠‡¶æ‡¶¨‡ßá ‡¶ó‡ß燶∞‡¶æ‡¶Æ‡ßć¶£‡•§ ‡¶™‡¶æ‡¶Å‡¶ö ‡¶¶‡¶∂‡¶ï‡ßᇶ∞ ‡¶Ö‡¶ß‡¶ø‡¶ï‡¶ï‡¶æ‡¶≤ ‡¶ß‡¶∞‡ßá ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶∏‡¶Æ‡¶∏‡ß燶§ ‡¶ï‡¶¨‡¶ø‡¶§‡¶æ ‡¶§‡ßã ‡¶è‡¶∞ ‡¶∏‡¶æ‡¶ï‡ß燶∑‡ßç‡¶Ø ‡¶¨‡¶ü‡ßᇶá, ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶§‡¶æ‡¶¨‡ßé ‡¶ó‡¶¶‡ß燶؇¶ó‡ß燶∞‡¶®‡ß燶•, ‡¶™‡ß燶∞‡¶¨‡¶®‡ßç‡¶ß ‡¶ì ‡¶ó‡¶¨‡ßᇶ∑‡¶£‡¶æ ‡¶™‡¶≤‡ß燶≤‡ßć¶ó‡ß涧‡¶ø, ‡¶≤‡ßㇶ∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ßç‡¶Ø ‡¶∏‡¶Ç‡¶ó‡ß燶∞‡¶π, ‡¶≤‡ßㇶ®‡¶æ‡¶ü‡ßç‡¶Ø ‡¶è‡¶∞ ‡¶∏‡¶æ‡¶ï‡ß燶∑‡ßç‡¶Ø ‡¶¶‡ßᇶ¨‡ßᇕ§ ‡¶∏‡¶¨ ‡¶Æ‡¶ø‡¶≤‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶è‡¶ï‡¶æ‡¶ó‡ß燶∞ ‡¶ì ‡¶Ö‡¶®‡¶¨‡¶ö‡ß燶õ‡¶ø‡¶®‡ß燶® ‡¶ì ‡¶Ö‡¶ñ‡¶£‡ß燶° ‡¶ö‡¶∞‡¶ø‡¶§‡ß燶∞ ‡¶®‡¶ø‡¶∞‡ß燶Ƈ¶æ‡¶£ ‡¶ï‡¶∞‡ßᇶõ‡ßᇶ® -- ‡¶Ø‡¶æ‡¶∞ ‡¶¶‡ß燶¨‡¶ø‡¶§‡ßćßü ‡¶ï‡ßㇶ® ‡¶®‡¶ú‡¶ø‡¶∞ ‡¶Ü‡¶ß‡ßҶ®‡¶ø‡¶ï‡¶ï‡¶æ‡¶≤‡ßá ‡¶ï‡ßᇶ®, ‡¶ï‡ßㇶ®‡¶ï‡¶æ‡¶≤‡ßá‡¶á ‡¶®‡ßᇶᇕ§ ‡¶¨‡¶ø‡¶∏‡ß燶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶Ö‡¶®‡ßá‡¶ï ‡¶∏‡¶Æ‡ßü ‡¶∂‡¶ø‡¶≤‡ß燶™‡ßć¶∞ ‡¶ö‡¶∞‡¶ø‡¶§‡ß燶∞‡ßᇶ∞ ‡¶∏‡¶∞‡ß燶¨‡¶®‡¶æ‡¶∂ ‡¶ò‡¶ü‡¶æ‡ßü‡•§ ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮‡ßᇶ∞ ‡¶ö‡¶æ‡¶∞‡¶ø‡¶§‡ß燶∞ ‡¶Ö‡¶Æ‡¶ø‡¶∂‡ß燶∞, ‡¶∏‡ßҶ®‡¶ø‡¶∞‡ß燶¶‡¶ø‡¶∑‡ß燶ü ‡¶è‡¶ï ‡¶è‡¶¨‡¶Ç ‡¶Ö‡¶¶‡ß燶¨‡¶ø‡¶§‡ßćßü”‡•§ (‡¶Æ‡¶æ‡¶Æ‡ßҶ® ‡ß®‡ß¶‡ß¶‡ß© : ‡ß؇ß≠ )

‘‡¶Ö‡¶Æ‡¶ø‡¶∂‡ß燶∞, ‡¶∏‡ßҶ®‡¶ø‡¶∞‡ß燶¶‡¶ø‡¶∑‡ß燶ü, ‡¶è‡¶ï ‡¶è‡¶¨‡¶Ç ‡¶Ö‡¶¶‡ß燶¨‡¶ø‡¶§‡ßćßü’ -- ‡¶Ö‡¶§‡¶ø ‡¶™‡ß燶∞‡¶∂‡¶Ç‡¶∏‡¶æ ‡¶π‡¶≤‡ßᇶì, ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡ßᇶ∞ ‡¶∏‡¶¨ ‡¶≤‡ßᇶñ‡¶æ‡¶á ‡¶Ø‡ßá ‡¶ó‡ß燶∞‡¶æ‡¶Æ‡ßć¶£ ‡¶¨‡¶æ ‡¶ó‡ß燶∞‡¶æ‡¶Æ‡ßç‡¶Ø ‡¶∏‡ßᇶü‡¶æ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶ø ‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡¶≤‡¶æ‡¶Æ‡•§ ‡¶®‡¶ó‡¶∞‡¶ï‡ßᇶ®‡ß燶¶‡ß燶∞‡¶ø‡¶ï ‡¶Ö‡¶≠‡¶ø‡¶ú‡ß燶û‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ß燶؇ßá ‡¶¶‡¶æ‡¶Å‡ßú‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶Ø‡¶æ‡¶∞‡¶æ ‡¶≤‡¶ø‡¶ñ‡¶õ‡ßᇶ® ‡¶§‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ß燶؇ßá ‡¶ó‡ß燶∞‡¶æ‡¶Æ ‡¶è‡¶≤‡ßá‡¶ì ‘‡¶ó‡ß燶∞‡¶æ‡¶Æ‡ßć¶£’ ‡¶∏‡ß燶¨‡¶æ‡¶¶‡¶ü‡¶æ ‡¶™‡¶æ‡¶ì‡ßü‡¶æ ‡¶Ø‡¶æ‡ßü ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶è‡¶á ‡¶¶‡¶ø‡¶ï ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶Ü‡¶∞ ‡¶ú‡ß涨‡¶®‡¶æ‡¶®‡¶®‡ß燶¶‡ßᇶ∞ ‡¶§‡ßҶ≤‡¶®‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡¶≤‡ßá ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶∞ ‡¶ï‡¶•‡¶æ ‡¶ñ‡¶æ‡¶®‡¶ø‡¶ï ‡¶∏‡ß燶™‡¶∑‡ß燶ü ‡¶π‡¶¨‡ßᇕ§ ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮‡ßᇶ∞ ‡¶™‡ß燶∞‡¶§‡¶ø ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶∞ ‡¶ó‡¶≠‡ßć¶∞ ‡¶Ü‡¶ó‡ß燶∞‡¶π‡ßᇶ∞ ‡¶ï‡¶æ‡¶∞‡¶£ ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶¶‡¶ø‡¶ï ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶è‡¶Æ‡¶® ‡¶ï‡ßㇶ® ‡¶®‡ßҶ§‡¶® ‡¶¨‡ß燶؇¶æ‡¶™‡¶æ‡¶∞ ‡¶®‡ßü‡•§ ‡¶Ü‡¶¨‡¶¶‡ßҶ≤ ‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ß燶®‡¶æ‡¶® ‡¶∏‡ßà‡ßü‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶Æ‡¶§‡ßㇶᇕ§ ‡¶è‡¶á ‡¶¨‡¶ø‡¶∑‡ßü‡ßá ‡¶Ö‡¶®‡ßç‡¶Ø ‡¶¶‡¶ø‡¶ï ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶∞‡¶æ‡¶ú‡¶®‡ßà‡¶§‡¶ø‡¶ï‡¶≠‡¶æ‡¶¨‡ßá ‡¶Æ‡¶π‡¶æ‡¶∏‡¶ö‡ßᇶ§‡¶® ‡¶õ‡¶ø‡¶≤‡ßᇶ® ‡¶Ü‡¶¨‡ßҶ≤ ‡¶Æ‡¶®‡¶∏‡ßҶ∞ ‡¶Ü‡¶π‡¶Æ‡¶¶‡•§ ‡¶ï‡¶ø‡¶®‡ß燶§‡ßÅ ‡¶è‡¶ñ‡¶æ‡¶®‡ßá ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶∏‡¶Æ‡ß燶™‡¶∞‡ß燶ï‡ßá ‡¶¨‡¶≤‡¶æ‡¶∞ ‡¶∏‡ßŇ¶Ø‡ßã‡¶ó ‡¶Ü‡¶Æ‡¶ø ‡¶®‡ßᇶ¨ ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶∏‡¶Æ‡ß燶™‡¶∞‡ß燶ï‡ßá ‡¶Ø‡ßá ‡¶ï‡¶•‡¶æ ‡¶ñ‡¶æ‡¶ü‡ßá ‡¶Ö‡¶®‡ß燶؇¶æ‡¶®‡ßç‡¶Ø ‡¶¨‡¶æ‡¶ô‡¶æ‡¶≤‡¶ø ‡¶Æ‡ßҶ∏‡¶≤‡¶Æ‡¶æ‡¶® ‡¶≤‡ßᇶñ‡¶ï‡ßᇶ∞ ‡¶ï‡ß燶∑‡ßᇶ§‡ß燶∞‡ßá ‡¶∏‡ßá ‡¶ï‡¶•‡¶æ ‡¶ñ‡¶æ‡¶ü‡ßá ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶ø ‡¶ï‡¶ø‡¶®‡ß燶§‡ßÅ ‡¶Ü‡¶¨‡¶¶‡ßҶ≤ ‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ß燶®‡¶æ‡¶® ‡¶∏‡ßà‡ßü‡¶¶‡ßᇶ∞ ‘‡¶ó‡ß燶∞‡¶æ‡¶Æ‡ßć¶£’ ‡¶ï‡¶•‡¶æ‡¶ü‡¶ø ‡¶è‡¶ñ‡¶®‡¶á ‡¶ß‡¶∞‡ß燶§‡¶¨‡ßç‡¶Ø ‡¶Æ‡¶®‡ßá ‡¶ï‡¶∞‡¶õ‡¶ø ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶ï‡¶æ‡¶∞‡¶® ‡¶è‡¶∞ ‡¶∏‡¶ô‡ß燶ó‡ßá ‡¶Ü‡¶ß‡ßҶ®‡¶ø‡¶ï‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡¶ø‡¶™‡¶∞‡ß涧‡ßá ‡¶Ö‡¶®‡ßç‡¶Ø ‡¶Ø‡ßᇶ∏‡¶¨ ‡¶Ö‡¶®‡ßҶ∑‡¶ô‡ßç‡¶ó ‡¶ö‡¶≤‡ßá ‡¶Ü‡¶∏‡ßá ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶™‡ß燶∞‡¶§‡¶ø ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶∞ ‡¶∏‡¶æ‡ßü ‡¶®‡ßᇶᇕ§ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶ø ‡¶¨‡¶∞‡¶Ç ‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ß燶®‡¶æ‡¶®‡ßᇶ∞ ‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶∏‡ßÄ ‡¶Æ‡ßLJ¶≤‡ß燶؇¶æ‡ßü‡¶®‡ßᇶ∞ ‡¶ú‡¶æ‡ßü‡¶ó‡¶æ‡¶ü‡¶ø‡¶ï‡ßá ‡¶ñ‡¶™ ‡¶ï‡¶∞‡ßá ‡¶ß‡¶∞‡¶§‡ßá ‡¶ö‡¶æ‡¶á‡•§ ‡¶†‡¶ø‡¶ï ‡¶Ø‡ßá ‡¶è‡¶Æ‡¶® ‡¶è‡¶ï ‡¶Ö‡¶≠‡¶ø‡¶ú‡ß燶û‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡ßü‡¶æ‡¶® ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮‡ßᇶ∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ß燶؇ßá ‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶™‡¶æ‡¶á ‡¶Ø‡¶æ‡¶∞ ‡¶¶‡ß燶¨‡¶ø‡¶§‡ßćßü ‡¶ï‡ßㇶ® ‡¶®‡¶ú‡¶ø‡¶∞ ‡¶Ü‡¶ß‡ßҶ®‡¶ø‡¶ï‡¶ï‡¶æ‡¶≤‡ßá ‡¶ï‡ßᇶ®, ‡¶ï‡ßㇶ® ‡¶ï‡¶æ‡¶≤‡ßá‡¶á ‡¶®‡ßᇶᇕ§ ‡¶ñ‡ßҶ¨‡¶á ‡¶¨‡ßú‡¶∏‡ßú ‡¶¶‡¶æ‡¶¨‡¶ø, ‡¶Ø‡¶¶‡¶ø‡¶ì ‡¶∂‡¶π‡¶∞ ‡¶ì ‡¶ó‡ß燶∞‡¶æ‡¶Æ ‡¶¨‡¶ø‡¶≠‡¶ï‡ß燶§ ‡¶π‡¶¨‡¶æ‡¶∞ ‡¶™‡¶∞ ‡¶è‡¶¨‡¶Ç ‡¶ó‡ß燶∞‡¶æ‡¶Æ‡ß涮‡¶§‡¶æ ‡¶ì ‡¶∂‡¶æ‡¶π‡¶∞‡¶ø‡¶ï‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶Ö‡¶≠‡¶ø‡¶ú‡ß燶û‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶™‡¶∞‡ßá‡¶á ‡¶ï‡ßᇶ¨‡¶≤ ‡¶è‡¶á ‡¶Æ‡ßLJ¶≤‡ß燶؇¶æ‡ßü‡¶® ‡¶∏‡¶Æ‡ß燶≠‡¶¨, ‡¶§‡¶¨‡ßŇ¶ì ‡¶Ü‡¶Æ‡¶ø ‡¶è‡¶ï‡¶Æ‡¶§‡•§ ‡¶Ü‡¶ß‡ßҶ®‡¶ø‡¶ï‡¶§‡¶æ ‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßá‡¶á ‡¶≠‡¶æ‡¶≤ ‡¶Ü‡¶∞ ‡¶ó‡ß燶∞‡¶æ‡¶Æ‡ß涮‡¶§‡¶æ ‡¶Æ‡¶®‡ß燶¶ – ‡¶è‡¶ü‡¶æ ‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ß燶®‡¶æ‡¶®‡ßᇶ∞ ‡¶¶‡¶æ‡¶¨‡¶ø ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶¨‡¶∞‡¶Ç ‡¶ú‡¶∏‡¶Æ ‡¶ó‡ß燶∞‡¶æ‡¶Æ‡ß涮 ‡¶¨‡¶≤‡ßá‡¶á ‡¶≠‡¶æ‡¶≤‡ßã, ‡¶§‡¶æ‡¶Å‡¶∞ ‡¶Ö‡¶®‡¶®‡ß燶؇¶§‡¶æ ‡¶è‡¶ñ‡¶æ‡¶®‡ßᇕ§ ‡¶è‡¶á ‡¶Æ‡ßLJ¶≤‡ß燶؇¶æ‡ßü‡¶®‡ßᇶ∞ ‡¶™‡¶∞ ‡¶è‡¶á ‡¶¨‡¶ø‡¶∑‡ßü‡ßá ‡¶®‡¶ø‡¶ú‡ßᇶ∞ ‡¶ï‡¶•‡¶æ ‡¶è‡¶ñ‡¶® ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶∞ ‡¶Ü‡¶∞ ‡¶¨‡¶ø‡¶∂‡ßᇶ∑ ‡¶®‡¶æ ‡¶¨‡¶≤‡¶≤‡ßá‡¶ì ‡¶ö‡¶≤‡¶¨‡ßᇕ§ ‡¶Ö‡¶®‡ßá‡¶ï ‡¶Ü‡¶∞‡¶æ‡¶Æ ‡¶π‡ßü‡ßᇶõ‡ßᇕ§

তিন

‡¶Ü‡¶π‡¶Æ‡¶¶ ‡¶õ‡¶´‡¶æ ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡¶ø‡¶ï‡¶æ‡¶∂‡ßᇶ∞ ‡¶¶‡¶ø‡¶ï ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶∞‡¶æ‡ßü ‡¶¶‡¶ø‡ßü‡ßᇶõ‡¶ø‡¶≤‡ßᇶ® ‡¶Ø‡ßá ‡¶¨‡¶æ‡¶ô‡¶æ‡¶≤‡¶ø ‡¶Æ‡ßҶ∏‡¶≤‡¶Æ‡¶æ‡¶® ‡¶≤‡ßᇶñ‡¶ï‡¶∞‡¶æ ‘‡¶ï‡¶≤‡¶ï‡¶æ‡¶§‡¶æ‡¶ï‡ßᇶ®‡ß燶¶‡ß燶∞‡¶ø‡¶ï ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡¶∞‡ß涧‡¶ø ‡¶ó‡ß燶∞‡¶π‡¶£ ‡¶ï‡¶∞‡ßá ‡¶∏‡ßҶ¨‡ßҶ¶‡ß燶߇¶ø‡¶∞ ‡¶™‡¶∞‡¶ø‡¶ö‡ßü ‡¶¶‡¶ø‡ßü‡ßᇶõ‡¶ø‡¶≤‡ßᇶ®’ (‡¶Æ‡ßㇶ∞‡¶∂‡ßᇶ¶ ‡ß®‡ß¶‡ß¶‡ß® : ‡ß߇߮‡ßÆ)‡•§ ‡¶ï‡¶ø‡¶®‡ß燶§‡ßÅ ‡¶õ‡¶´‡¶æ ‡¶†‡¶ø‡¶ï ‡¶¨‡¶≤‡ßᇶ® ‡¶®‡¶ø‡•§ ‡¶õ‡¶´‡¶æ‡¶∞ ‡¶∞‡¶æ‡ßü‡ßᇶ∞ ‡¶¨‡¶ø‡¶∞‡ßㇶ߇ßÄ ‡¶¨‡¶≤‡ßá‡¶á ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶Ü‡¶∞‡¶ì ‡¶á‡¶®‡ß燶ü‡¶æ‡¶∞‡ßᇶ∏‡ß燶ü‡¶ø‡¶Ç‡•§ ‡¶ï‡¶æ‡¶∞‡¶£ ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶∏‡ßᇶü‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡ßᇶ®‡¶®‡¶ø‡•§ ‡¶¨‡¶æ‡¶ô‡¶æ‡¶≤‡¶ø ‡¶Æ‡ßҶ∏‡¶≤‡¶Æ‡¶æ‡¶® ‡¶≤‡ßᇶñ‡¶ï‡ßᇶ∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ß燶؇ßá ‡¶§‡¶ø‡¶®‡¶ø ‡¶™‡ß燶∞‡¶§‡¶ø‡¶®‡¶ø‡¶ß‡¶ø‡¶§‡ß燶¨‡¶∂‡ßć¶≤ ‡¶è‡¶ï‡¶ú‡¶®, ‡¶è ‡¶¨‡ß燶؇¶æ‡¶™‡¶æ‡¶∞‡ßá ‡¶∏‡¶®‡ß燶¶‡ßá‡¶π ‡¶®‡¶æ‡¶á‡•§ ‡¶è‡¶Æ‡¶® ‡¶®‡ßü ‡¶Ø‡ßá, ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶¨‡ß燶؇¶æ‡¶™‡¶æ‡¶∞‡¶ü‡¶ø ‡¶∏‡¶Æ‡ß燶™‡¶∞‡ß燶ï‡ßá ‡¶∏‡¶ö‡ßᇶ§‡¶® ‡¶õ‡¶ø‡¶≤‡ßᇶ® ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶™‡ß燶∞‡¶•‡¶Æ ‡¶ú‡ß涨‡¶®‡ßá ‡¶∞‡¶¨‡ß涮‡ß燶¶‡ß燶∞‡¶®‡¶æ‡¶•‡ßᇶ∞ ‡¶Æ‡¶§‡ßã‡¶á ‡¶≤‡¶ø‡¶ñ‡¶§‡ßá ‡¶∂‡ßҶ∞‡ßÅ ‡¶ï‡¶∞‡ßᇶõ‡¶ø‡¶≤‡ßᇶ®‡•§ ‡¶ï‡¶ø‡¶®‡ß燶§‡ßÅ ‡¶∏‡¶ö‡ßᇶ§‡¶® ‡¶≠‡¶æ‡¶¨‡ßá ‡¶ï‡ßᇶ® ‡¶ó‡ß燶∞‡¶æ‡¶Æ ‡¶¨‡¶ø‡¶∑‡ßü‡ßá ‡¶ó‡ß燶∞‡¶æ‡¶Æ‡ßç‡¶Ø ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡ßü ‡¶≤‡¶ø‡¶ñ‡¶§‡ßá ‡¶ó‡ßᇶ≤‡ßᇶ®? ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡ßü‡¶æ‡¶®‡ßá‡¶á ‡¶∂‡ßㇶ®‡¶æ ‡¶Ø‡¶æ‡¶ï :

‘‡¶™‡ßLJ¶∞‡ß燶¨‡ßá ‡¶∞‡¶¨‡ß涮‡ß燶¶‡ß燶∞ ‡¶∞‡¶ö‡¶®‡¶æ‡¶∞ ‡¶™‡¶¶‡ß燶߇¶§‡¶ø ‡¶Ö‡¶¨‡¶≤‡¶Æ‡ß燶¨‡¶® ‡¶ï‡¶∞‡¶ø‡ßü‡¶æ ‡¶Ø‡¶æ‡¶π‡¶æ ‡¶≤‡¶ø‡¶ñ‡¶ø‡¶§‡¶æ‡¶Æ, ‡¶¨‡¶π‡ßÅ ‡¶ï‡¶æ‡¶ó‡¶ú‡ßá ‡¶§‡¶æ‡¶π‡¶æ ‡¶õ‡¶æ‡¶™‡¶æ ‡¶π‡¶á‡ßü‡¶æ‡¶õ‡ßᇕ§ ‡¶è‡¶Æ‡¶®‡¶ï‡¶ø ‡¶™‡ß燶∞‡¶¨‡¶æ‡¶∏‡ßÄ ‡¶ï‡¶æ‡¶ó‡¶ú‡ßá ‡¶™‡¶∞‡ß燶؇¶®‡ß燶§ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶∞ ‡¶≤‡ßᇶñ‡¶æ ‡¶™‡ß燶∞‡¶ï‡¶æ‡¶∂‡¶ø‡¶§ ‡¶π‡¶á‡ßü‡¶æ‡¶õ‡ßᇕ§ ‡¶ï‡¶ø‡¶®‡ß燶§‡ßÅ ‡¶ó‡ß燶∞‡¶æ‡¶Æ‡ßç‡¶Ø ‡¶ú‡ß涨‡¶® ‡¶≤‡¶á‡ßü‡¶æ ‡¶ó‡ß燶∞‡¶æ‡¶Æ‡ßç‡¶Ø ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡ßü ‡¶Ø‡¶ñ‡¶® ‡¶ï‡¶¨‡¶ø‡¶§‡¶æ ‡¶∞‡¶ö‡¶®‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡¶ø‡¶§‡ßá ‡¶Ü‡¶∞‡¶Æ‡ß燶≠ ‡¶ï‡¶∞‡¶ø‡¶≤‡¶æ‡¶Æ, ‡¶ï‡ßᇶπ‡¶á ‡¶§‡¶æ‡¶π‡¶æ ‡¶™‡¶õ‡¶®‡ß燶¶ ‡¶ï‡¶∞‡¶ø‡¶≤ ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶ï‡¶æ‡¶ó‡¶ú‡ßᇶ∞ ‡¶∏‡¶Æ‡ß燶™‡¶æ‡¶¶‡¶ï‡¶∞‡¶æ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶∞ ‡¶≤‡ßᇶñ‡¶æ ‡¶™‡¶æ‡¶ì‡ßü‡¶æ ‡¶Æ‡¶æ‡¶§‡ß燶∞ ‡¶´‡ßᇶ∞‡ßé ‡¶™‡¶æ‡¶†‡¶æ‡¶á‡ßü‡¶æ ‡¶¶‡¶ø‡¶§‡ßᇶ®‡•§ ‡¶∏‡¶¨‡¶ü‡ßҶï‡ßÅ ‡¶π‡ßü‡¶§‡ßã ‡¶™‡ßú‡¶ø‡ßü‡¶æ‡¶ì ‡¶¶‡ßᇶñ‡¶ø‡¶§‡ßᇶ® ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶∏‡¶Æ‡ßü ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶∞ ‡¶Æ‡¶®‡ßá ‡¶Ø‡ßá ‡¶ï‡ßÄ ‡¶¶‡¶æ‡¶∞‡ßҶ£ ‡¶¶‡ßҶɇ¶ñ ‡¶π‡¶á‡¶§, ‡¶§‡¶æ‡¶π‡¶æ ‡¶¨‡¶∞‡ß燶£‡¶®‡¶æ‡¶∞ ‡¶Ö‡¶§‡ß涧‡•§’

( ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়/পৃ. ১৩১)।

‡¶Ø‡¶ñ‡¶® ‡¶∞‡¶¨‡ß涮‡ß燶¶‡ß燶∞‡¶®‡¶æ‡¶• ‡¶®‡¶ú‡¶∞‡ßҶ≤ ‡¶§‡¶ø‡¶∞‡¶ø‡¶∂‡ßᇶ∞ ‡¶ï‡¶¨‡¶ø‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶¶‡¶æ‡¶™‡¶ü, ‡¶Æ‡ßҶ∏‡¶≤‡¶Æ‡¶æ‡¶® ‡¶≤‡ßᇶñ‡¶ï‡¶∞‡¶æ ‡¶ï‡¶≤‡¶ï‡¶æ‡¶§‡¶æ‡¶ï‡ßᇶ®‡ß燶¶‡ß燶∞‡¶ø‡¶ï ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ ‡¶ì ‡¶ó‡¶¶‡ßç‡¶Ø ‡¶Ü‡¶§‡ß燶Ƈ¶∏‡ß燶• ‡¶ï‡¶∞‡¶§‡ßá ‡¶§‡ß釶™‡¶∞, ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶§‡¶ñ‡¶® ‡¶§‡¶•‡¶æ‡¶ï‡¶•‡¶ø‡¶§ ‘‡¶™‡¶≤‡ß燶≤‡ßÄ ‡¶ï‡¶¨‡¶ø‡¶§‡¶æ’ ‡¶≤‡¶ø‡¶ñ‡¶§‡ßá ‡¶ó‡ßᇶ≤‡ßᇶ® ‡¶ï‡ßㇶ® ‡¶¶‡ßҶ∞‡ß燶¨‡ßҶ¶‡ß燶߇¶ø‡¶§‡ßá? ‡¶§‡¶æ‡¶Å‡¶∞ ‡¶ó‡¶¶‡ß燶؇¶ì ‘‡¶Ü‡¶ß‡ßҶ®‡¶ø‡¶ï’ ‡¶ó‡¶¶‡ßç‡¶Ø ‡¶π‡ßㇶ≤ ‡¶®‡¶æ ‡¶ï‡ßᇶ®? ‡¶ï‡ßᇶ® ‡¶¨‡ßҶ¶‡ß燶߇¶¶‡ßᇶ¨ ‡¶¨‡¶∏‡ßҶ∞ ‡¶Æ‡¶§‡ßã ‡¶∏‡ß燶Ƈ¶æ‡¶∞‡ß燶ü ‡¶ó‡¶¶‡ßç‡¶Ø ‡¶ú‡¶∏‡¶ø‡¶Æ ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮‡ßᇶ∞ ‡¶π‡ßㇶ≤ ‡¶®‡¶æ? ‡¶ï‡¶ø‡¶Ç‡¶¨‡¶æ ‡¶§‡¶ø‡¶®‡¶ø ‡¶ï‡ßᇶ® ‡¶∂‡¶∞‡ß釶ö‡¶®‡ß燶¶‡ß燶∞ ‡¶¨‡¶æ ‡¶¨‡¶ô‡ß燶ø‡¶Æ‡ßᇶ∞ ‡¶Ö‡¶®‡ßҶ∏‡¶∞‡¶£ ‡¶ï‡¶∞‡¶§‡ßá ‡¶ó‡ßᇶ≤‡ßᇶ® ‡¶®‡¶æ ? ‡¶è‡¶á ‡¶ï‡¶•‡¶æ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶ø ‡¶§‡ßҶ≤‡¶õ‡¶ø ‡¶¨‡¶æ‡¶ô‡¶æ‡¶≤‡¶ø ‡¶Æ‡ßҶ∏‡¶≤‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßᇶ∞ ‡¶¨‡¶ø‡¶ï‡¶æ‡¶∂ ‡¶¨‡¶®‡¶æ‡¶Æ ‡¶ï‡¶≤‡¶ï‡¶æ‡¶§‡¶æ‡¶ï‡ßᇶ®‡ß燶¶‡ß燶∞‡¶ø‡¶ï ‡¶â‡¶ö‡ß燶ö‡¶¨‡¶∞‡ß燶£‡ßᇶ∞ ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ ‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ß燶؇ßᇶ∞ ‡¶≠‡ßᇶ¶ ‡¶ì ‡¶Ö‡¶≠‡ßᇶ¶‡ßᇶ∞ ‡¶≤‡ßú‡¶æ‡¶á ‡¶¨‡ßㇶù‡¶æ‡¶®‡ßㇶ∞ ‡¶™‡ßҶ∞‡¶®‡ßã ‡¶ï‡¶æ‡¶∏‡ßҶ®‡ß燶¶‡¶ø ‡¶®‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶ò‡¶æ‡¶Å‡¶ü‡¶æ‡¶∞ ‡¶ú‡¶®‡ßç‡¶Ø ‡¶®‡ßü‡•§ ‡¶∏‡ßᇶü‡¶æ ‡¶≠‡¶ø‡¶®‡ß燶® ‡¶¨‡¶ø‡¶∑‡ßü‡•§ ‡¶Ü‡¶≤‡¶æ‡¶¶‡¶æ ‡¶≠‡¶æ‡¶¨‡ßá ‡¶¨‡¶ø‡¶ö‡¶æ‡¶∞‡ßᇶ∞ ‡¶¶‡¶∞‡¶ï‡¶æ‡¶∞ ‡¶Ü‡¶õ‡ßᇕ§ ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶¶‡¶ø‡¶ï‡¶ü‡¶æ ‡¶è‡¶ñ‡¶®‡ßã ‡¶ï‡¶ø‡¶®‡ß燶§‡ßÅ ‡¶™‡¶∞‡¶ø‡¶ö‡ß燶õ‡¶®‡ß燶® ‡¶π‡ßü‡¶®‡¶ø, ‡¶∏‡ßᇶü‡¶æ‡¶ì ‡¶Æ‡¶®‡ßá ‡¶∞‡¶æ‡¶ñ‡¶§‡ßá ‡¶π‡¶¨‡ßᇕ§

‡¶∏‡¶æ‡¶ß‡¶æ‡¶∞‡¶£‡¶§ ‡¶¨‡¶≤‡¶æ ‡¶π‡ßü‡ßá ‡¶•‡¶æ‡¶ï‡ßá ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡ßÄ ‡¶Æ‡ßҶ∏‡¶≤‡¶Æ‡¶æ‡¶® ‡¶∂‡¶ø‡¶ï‡ß燶∑‡¶æ‡ßü, ‡¶∏‡¶Æ‡¶æ‡¶ú‡ßá, ‡¶Ö‡¶∞‡ß燶•‡¶®‡ßà‡¶§‡¶ø‡¶ï ‡¶Ö‡¶¨‡¶∏‡ß燶•‡¶æ ‡¶∏‡¶¨ ‡¶¶‡¶ø‡¶ï ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶™‡¶∂‡ß燶ö‡¶æ‡ß釶™‡¶¶ ‡¶õ‡¶ø‡¶≤ ‡¶¨‡¶≤‡ßá ‡¶π‡ß涮‡¶Æ‡¶®‡ß燶؇¶§‡¶æ‡ßü ‡¶≠‡ßҶ󇶧, ‡¶ï‡¶≤‡¶ï‡¶æ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ ‡¶ì ‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ßç‡¶Ø ‡¶Ü‡¶§‡ß燶Ƈ¶∏‡ß燶• ‡¶ï‡¶∞‡¶æ‡¶∞ ‡¶ö‡ßᇶ∑‡ß燶ü‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡¶§‡•§ ‡¶Ü‡¶π‡¶Æ‡¶¶ ‡¶õ‡¶´‡¶æ ‘‡¶¨‡¶æ‡¶ô‡¶æ‡¶≤‡¶ø ‡¶Æ‡ßҶ∏‡¶≤‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßᇶ∞ ‡¶Æ‡¶®’ ‡¶®‡¶ø‡¶¨‡¶®‡ß燶߇ßᇶ∞ ‡¶ó‡ßã‡ßú‡¶æ‡ßü ‡¶∞‡ßü‡ßᇶõ‡ßá ‡¶è‡¶á ‡¶Ö‡¶®‡ßŇ¶Æ‡¶æ‡¶® ‡¶Ø‡ßá ‡¶¨‡¶æ‡¶ô‡¶æ‡¶≤‡¶ø ‡¶Æ‡ßҶ∏‡¶≤‡¶Æ‡¶æ‡¶® ‡¶π‡ß涮‡¶Æ‡¶®‡ß燶؇¶§‡¶æ‡ßü ‡¶≠‡ßㇶó‡¶æ ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶ø ‡¶ú‡¶®‡¶ó‡ßㇶ∑‡ß燶†‡¶ø‡•§ ‡¶è‡¶á ‡¶ï‡¶•‡¶æ‡¶ü‡¶æ ‡¶ï‡¶ø ‡¶†‡¶ø‡¶ï? ‡¶®‡¶æ‡¶ï‡¶ø ‡¶Ö‡¶®‡ßç‡¶Ø ‡¶ï‡¶æ‡¶∞‡¶£‡¶ì ‡¶Ü‡¶õ‡ßá? ‡¶∏‡¶Æ‡ß燶™‡ß燶∞‡¶¶‡¶æ‡ßü-‡¶ö‡¶ø‡¶®‡ß燶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡¶æ‡¶á‡¶∞‡ßá ‡¶≠‡¶ø‡¶®‡ß燶® ‡¶¨‡¶≤‡ßü ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶¶‡ßᇶñ‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡ß燶؇¶æ‡¶™‡¶æ‡¶∞ ‡¶ï‡¶ø ‡¶®‡ßᇶá? ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶ï‡¶≤‡¶ï‡¶æ‡¶§‡¶æ‡ßü ‡¶ó‡¶ø‡ßü‡ßᇶõ‡ßᇶ®, ‡¶ï‡¶≤‡¶ï‡¶æ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶∂‡¶ø‡¶≤‡ß燶™‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ß燶Ø, ‡¶ó‡¶¨‡ßᇶ∑‡¶ï, ‡¶®‡¶æ‡¶ü‡¶ï‡¶™‡¶æ‡ßú‡¶æ ‡¶á‡¶§‡ß燶؇¶æ‡¶¶‡¶ø ‡¶∏‡ß燶•‡¶æ‡¶®‡ßá ‡¶¨‡¶ø‡¶ö‡¶∞‡¶£ ‡¶ï‡¶∞‡ßᇶõ‡ßᇶ®‡•§ ‡¶§‡¶æ‡¶π‡¶≤‡ßá ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶ï‡¶¨‡¶ø‡¶§‡¶æ ‡¶ú‡ß涨‡¶®‡¶æ‡¶®‡¶®‡ß燶¶‡ßᇶ∞ ‡¶Æ‡¶§‡ßã ‡¶π‡ßㇶ≤ ‡¶®‡¶æ ‡¶ï‡ßᇶ®? ‡¶§‡¶ø‡¶∞‡¶ø‡¶∂‡ßᇶ∞ ‡¶™‡¶∞‡ßᇶ∞ ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ ‡¶ï‡¶¨‡¶ø‡¶§‡¶æ ‡¶§‡ßã ‡¶§‡¶ø‡¶∞‡¶ø‡¶∂‡ßᇶ∞ ‡¶™‡¶•‡ßá‡¶á ‡¶Ü‡¶ú ‡¶Ö‡¶¨‡¶ß‡¶ø ‡¶ö‡¶≤‡¶õ‡ßᇕ§ ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶Ö‡¶®‡ßç‡¶Ø ‡¶∞‡¶ï‡¶Æ ‡¶π‡¶≤‡ßᇶ® ‡¶ï‡ßᇶ®?

‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶∞ ‡¶™‡ß燶∞‡¶∏‡ß燶§‡¶æ‡¶¨ ‡¶π‡¶ö‡ß燶õ‡ßá ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮‡¶ï‡ßá ‡¶¨‡ßㇶù‡¶æ‡¶∞ ‡¶ú‡¶®‡ßç‡¶Ø ‡¶è‡¶ü‡¶æ ‡¶ñ‡ßҶ¨‡¶á ‡¶ó‡ßҶ∞‡ßҶ§‡ß燶¨‡¶™‡ßLJ¶∞‡ß燶£ ‡¶™‡ß燶∞‡¶∂‡ß燶®‡•§ ‡¶π‡ßü‡¶§‡ßã ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮‡¶ï‡ßá ‡¶¨‡ßㇶù‡¶æ‡¶∞ ‡¶è‡¶ü‡¶æ‡¶á ‡¶Æ‡ßㇶï‡ß燶∑‡¶Æ ‡¶∏‡¶ì‡ßü‡¶æ‡¶≤‡•§ ‡¶è‡¶á ‡¶™‡ß燶∞‡¶∂‡ß燶®‡¶ï‡ßá ‡¶™‡ßҶ∞‡ßㇶ®‡ßã ‡¶ñ‡¶æ‡¶™‡ßá ‡¶´‡ßᇶ≤‡ßá ‡¶â‡¶§‡ß燶§‡¶∞ ‡¶¶‡ßá‡ßü‡¶æ ‡¶ö‡¶≤‡¶¨‡ßá ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶Ü‡¶π‡¶Æ‡¶¶ ‡¶õ‡¶´‡¶æ ‡¶è‡¶á ‡¶¨‡ß燶؇¶æ‡¶ñ‡ß燶؇¶æ ‡¶¶‡¶ø‡¶§‡ßá ‡¶™‡¶æ‡¶∞‡ßᇶ® ‡¶®‡¶ø‡•§ ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮‡¶ï‡ßá ‡¶≤‡ßㇶï‡ßá ‡¶≠‡¶æ‡¶≤‡ßㇶ¨‡¶æ‡¶∏‡ßá, ‡¶è‡¶á ‡¶∏‡¶§‡ßç‡¶Ø ‡¶§‡¶ø‡¶®‡¶ø ‡¶ú‡¶æ‡¶®‡¶§‡ßᇶ®‡•§ ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶™‡ß燶∞‡¶§‡¶ø‡¶≠‡¶æ ‡¶∏‡¶Æ‡ß燶™‡¶∞‡ß燶ï‡ßá ‡¶§‡¶ø‡¶®‡¶ø ‡¶™‡¶æ‡¶ï‡ßç‡¶ï‡¶æ ‡¶ì‡ßü‡¶æ‡¶ï‡¶ø‡¶¨‡¶π‡¶æ‡¶≤ ‡¶õ‡¶ø‡¶≤‡ßᇶ®‡•§ ‡¶§‡¶ø‡¶®‡¶ø ‡¶®‡¶ø‡¶ú‡ßá ‡¶¨‡ß燶؇¶ï‡ß燶§‡¶ø ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮‡¶ï‡ßá ‡¶ï‡¶§‡¶ü‡¶æ ‡¶™‡¶õ‡¶®‡ß燶¶ ‡¶ï‡¶∞‡¶§‡ßᇶ® ‡¶∏‡ßᇶü‡¶æ ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶≤‡ßᇶñ‡¶æ ‡¶™‡ßú‡ßá‡¶á ‡¶™‡¶æ‡¶†‡¶ï ‡¶¨‡ßҶù‡¶¨‡ßᇶ®‡•§ (‡¶¶‡ßᇶñ‡ßҶ® '‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶ï‡¶•‡¶æ', ‡¶Æ‡¶æ‡¶Æ‡ßҶ® ‡ß®‡ß¶‡ß¶‡ß©, ‡¶™‡ßÉ. ‡ßƇßÆ-‡ß؇߮)‡•§ ‡¶Ø‡ßá ‡¶™‡ß燶∞‡¶∂‡ß燶® ‡¶Ü‡¶Æ‡¶ø ‡¶§‡ßҶ≤‡¶õ‡¶ø ‡¶õ‡¶´‡¶æ ‡¶∏‡ßᇶü‡¶æ ‡¶§‡ßㇶ≤‡¶æ‡¶∞ ‡¶∏‡¶Æ‡ßü ‡¶™‡¶æ‡¶®‡¶®‡¶ø‡•§ ‡¶´‡¶≤‡ßá ‡¶è‡¶á ‡¶™‡ß燶∞‡¶∂‡ß燶®‡¶ì ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶π‡ßü‡¶§‡ßã ‡¶ú‡¶æ‡¶ó‡ßá ‡¶®‡¶ø ‡¶Ø‡ßá ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮‡¶ï‡ßá ‡¶ï‡¶≤‡¶ï‡¶æ‡¶§‡¶æ‡¶ï‡ßᇶ®‡ß燶¶‡ß燶∞‡¶ø‡¶ï ‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ßç‡¶Ø ‡¶ì ‡¶≠‡¶æ‡¶¨‡ßᇶ∞ ‡¶á‡¶§‡¶ø‡¶π‡¶æ‡¶∏‡ßá ‡¶¨‡¶æ‡¶ô‡¶æ‡¶≤‡¶ø ‡¶Æ‡ßҶ∏‡¶≤‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßᇶ∞ ‡¶∏‡ß燶¨‡ßć¶ï‡ßɇ¶§‡¶ø ‡¶Ü‡¶¶‡¶æ‡ßü‡ßᇶ∞ ‡¶≤‡ßú‡¶æ‡¶á‡ßü‡ßᇶ∞ ‡¶¶‡¶ø‡¶ï ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶¨‡¶ø‡¶ö‡¶æ‡¶∞ ‡¶ï‡¶∞‡¶≤‡ßá ‡¶π‡¶ø‡¶∂‡¶æ‡¶¨‡ßá ‡¶≠‡ßҶ≤ ‡¶π‡ßü‡ßá ‡¶Ø‡¶æ‡ßü‡•§ ‡¶ï‡¶æ‡¶∞‡¶£ ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶ï‡ßᇶ® ‡¶Æ‡ßҶ∏‡¶≤‡¶Æ‡¶æ‡¶® ‡¶π‡ßü‡ßá‡¶ì ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡¶∞ ‘‡¶∏‡¶∞‡ß燶¨‡¶æ‡¶ß‡¶ø‡¶ï ‡¶¨‡¶ø‡¶ï‡¶∂‡¶ø‡¶§ ‡¶∞‡ßLJ¶™’ ‡¶ó‡ß燶∞‡¶π‡¶£ ‡¶ï‡¶∞‡¶≤‡ßᇶ® ‡¶®‡¶æ? ‡¶Ü‡¶π‡¶Æ‡¶¶ ‡¶õ‡¶´‡¶æ ‡¶¨‡ßᇶҶö‡ßá ‡¶•‡¶æ‡¶ï‡¶≤‡ßá ‡¶≠‡¶æ‡¶≤‡ßã ‡¶π‡ßㇶ§, ‡¶ï‡¶æ‡¶∞‡¶£ ‡¶è‡¶á ‡¶¨‡¶ø‡¶∑‡ßü‡ßá ‡¶¨‡¶ø‡¶∏‡ß燶§‡¶∞ ‡¶§‡¶∞‡ßç‡¶ï ‡¶ï‡¶∞‡ßᇶõ‡¶ø ‡¶è‡¶¨‡¶Ç ‡¶®‡¶§‡ßҶ® ‡¶≠‡¶æ‡¶¨‡ßá ‡¶§‡¶∞‡ßç‡¶ï ‡¶ï‡¶∞‡¶æ ‡¶Ø‡ßᇶ§‡•§ ‡¶Ö‡¶®‡ß燶؇¶æ‡¶®‡ßç‡¶Ø ‡¶Æ‡ßҶ∏‡¶≤‡¶Æ‡¶æ‡¶® ‡¶≤‡ßᇶñ‡¶ï‡ßᇶ∞ ‡¶Æ‡¶§‡ßã ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮‡ßᇶ∞ ‘‡¶∏‡ßҶ¨‡ßҶ¶‡ß燶߇¶ø’ ‡¶õ‡¶ø‡¶≤ ‡¶®‡¶æ ‡¶ï‡ßᇶ®? ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶ó‡ß燶∞‡¶æ‡¶Æ‡ßç‡¶Ø ‡¶π‡¶ì‡ßü‡¶æ‡¶∞ ‡¶è‡¶á ‡¶¶‡ßҶ∞‡ß燶¨‡ßҶ¶‡ß燶߇¶ø ‡¶ï‡ßᇶ®? ‡¶ï‡ßᇶ® ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ß燶؇ßá ‡¶π‡ß涮‡¶Æ‡¶®‡ß燶؇¶§‡¶æ ‡¶õ‡¶ø‡¶≤ ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶Ü‡¶π‡¶Æ‡¶¶ ‡¶õ‡¶´‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡¶æ‡¶ô‡¶æ‡¶≤‡¶ø ‡¶Æ‡ßҶ∏‡¶≤‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßᇶ∞ ‡¶π‡ß涮‡¶Æ‡ß燶؇¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶•‡¶ø‡¶∏‡¶ø‡¶∏‡¶ï‡ßá ‡¶∏‡¶æ‡¶™‡ßㇶ∞‡ß燶ü ‡¶ï‡¶∞‡ßá ‡¶®‡¶æ‡•§

‡¶§‡¶æ‡¶õ‡¶æ‡ßú‡¶æ, ‡¶è‡¶ï‡ßá ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡ßᇶ∞ ‘‡¶¶‡ßҶ∞‡ß燶¨‡ßҶ¶‡ß燶߇¶ø’ ‡¶¨‡¶≤‡¶ø ‡¶ï‡ßÄ ‡¶ï‡¶∞‡ßá? ‡¶ï‡¶æ‡¶∞‡¶£ ‡¶Ü‡¶ú ‡¶¶‡ßᇶñ‡¶õ‡¶ø ‡¶Ö‡¶®‡ßç‡¶Ø ‡¶Æ‡ßҶ∏‡¶≤‡¶Æ‡¶æ‡¶® ‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ß燶؇¶ø‡¶ï‡¶∞‡¶æ ‡¶Ø‡ßᇶñ‡¶æ‡¶®‡ßá ‡¶∞‡ßü‡ßᇶõ‡ßá ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶ö‡ßá‡ßü‡ßá ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶ó‡¶£‡¶∏‡ß燶¨‡ßć¶ï‡ßɇ¶§‡¶ø‡¶∞ ‡¶¶‡¶ø‡¶ï ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶§‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶ö‡ßá‡ßü‡ßá ‡¶¨‡¶ø‡¶∏‡ß燶§‡¶∞ ‡¶ï‡¶¶‡¶Æ ‡¶∏‡¶æ‡¶Æ‡¶®‡ßᇕ§ ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮‡ßᇶ∞ ‡¶¨‡ßҶ¶‡ß燶߇¶ø ‡¶õ‡¶ø‡¶≤ ‡¶§‡ßҶ≤‡¶®‡¶æ‡ßü ‡¶¨‡ßú‡•§ ‡¶Ö‡¶®‡ßç‡¶Ø ‡¶Æ‡ßҶ∏‡¶≤‡¶Æ‡¶æ‡¶® ‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ß燶؇¶ø‡¶ï‡¶∞‡¶æ ‡¶ï‡¶≤‡¶ï‡¶æ‡¶§‡¶æ‡¶ï‡ßᇶ®‡ß燶¶‡ß燶∞‡¶ø‡¶ï ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ ‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ß燶؇ßᇶ∞ ‡¶Ø‡ßá ‡¶ß‡¶æ‡¶∞‡¶æ‡ßü ‡¶®‡¶ø‡¶ú‡ßᇶ∞ ‡¶ú‡¶®‡ßç‡¶Ø ‡¶∏‡ß燶•‡¶æ‡¶® ‡¶ï‡¶∞‡ßá ‡¶®‡¶ø‡¶§‡ßá ‡¶ö‡ßᇶ∑‡ß燶ü‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡ßᇶõ‡ßᇶ®, ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶™‡¶•‡ßá ‡¶Ö‡¶ó‡ß燶∞‡¶∏‡¶∞ ‡¶π‡¶® ‡¶®‡¶ø ‡•§ ‡¶§‡¶ø‡¶®‡¶ø ‡¶¨‡ß燶؇¶æ‡¶™‡¶ï ‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßҶ∑‡ßᇶ∞ ‡¶Æ‡¶®‡ßᇶ∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ß燶؇ßá ‡¶ú‡¶æ‡ßü‡¶ó‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡ßá ‡¶®‡ßá‡ßü‡¶æ‡¶∞ ‡¶Æ‡¶§‡¶≤‡¶¨ ‡¶è‡¶Å‡¶ü‡ßᇶõ‡¶ø‡¶≤‡ßᇶ®‡•§ ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶Ø‡ßá ‡¶ß‡¶æ‡¶∞‡¶æ‡ßü ‡¶ó‡¶ø‡ßü‡ßᇶõ‡ßᇶ® ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶ß‡¶æ‡¶∞‡¶æ‡¶ï‡ßá‡¶á ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∂‡ßᇶ∞ ‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßҶ∑ ‡¶≠‡¶æ‡¶≤‡ßㇶ¨‡ßᇶ∏‡ßᇶõ‡ßá, ‡¶∏‡ß燶¨‡ßć¶ï‡ßɇ¶§‡¶ø ‡¶¶‡¶ø‡ßü‡ßᇶõ‡ßᇕ§ ‡¶§‡¶ø‡¶®‡¶ø ‡¶∂‡ßҶ߇ßÅ ‡¶ï‡¶ø ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡¶∞ ‡¶Æ‡ßLJ¶≤‡¶ß‡¶æ‡¶∞‡¶æ‡¶∞ ‡¶∏‡ß燶¨‡ßć¶ï‡ßɇ¶§‡¶ø ‡¶™‡ßá‡ßü‡ßᇶõ‡¶ø‡¶≤‡ßᇶ®? ‡¶§‡¶æ‡¶§‡ßã ‡¶®‡ßü‡•§ ‡¶§‡¶æ‡¶ï‡ßá ‡¶§‡ßã ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∂‡ßᇶ∞ ‡¶∏‡¶æ‡¶ß‡¶æ‡¶∞‡¶£ ‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßҶ∑‡¶ì ‡¶∏‡ß燶¨‡ßć¶ï‡ßɇ¶§‡¶ø ‡¶¶‡¶ø‡ßü‡ßᇶõ‡¶ø‡¶≤‡•§ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶∂‡¶π‡ßҶ∞‡ßá ‡¶∂‡¶ø‡¶ï‡ß燶∑‡¶ø‡¶§‡¶∞‡¶æ ‡¶∏‡ß燶¨‡ßć¶ï‡¶æ‡¶∞ ‡¶ï‡¶∞‡¶ø ‡¶Ü‡¶∞ ‡¶®‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡¶ø ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∂‡ßᇶ∞ ‡¶∏‡¶æ‡¶ß‡¶æ‡¶∞‡¶£ ‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßҶ∑‡ßᇶ∞ ‡¶ï‡¶æ‡¶õ‡ßá ‡¶ï‡¶¨‡¶ø ‡¶è‡¶ñ‡¶®‡¶ì ‡¶§‡¶ø‡¶®‡¶ú‡¶®‡•§ ‡¶∞‡¶¨‡ß涮‡ß燶¶‡ß燶∞‡¶®‡¶æ‡¶•, ‡¶®‡¶ú‡¶∞‡ßҶ≤ ‡¶Ü‡¶∞ ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮‡•§

‡¶Ü‡¶∞‡ßᇶü‡¶ø ‡¶ï‡¶•‡¶æ, ‡¶¨‡¶æ‡¶ô‡¶æ‡¶≤‡¶ø ‡¶Æ‡ßҶ∏‡¶≤‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßᇶ∞ ‡¶Æ‡¶® ‡¶∏‡¶Æ‡ß燶™‡¶∞‡ß燶ï‡ßá ‡¶¨‡¶≤‡¶§‡ßá ‡¶ó‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶õ‡¶´‡¶æ, ‡¶Æ‡ßć¶∞ ‡¶Æ‡¶∂‡¶æ‡¶∞‡¶∞‡¶´ ‡¶∏‡¶Æ‡ß燶™‡¶∞‡ß燶ï‡ßá ‡¶Ø‡ßá ‡¶∏‡¶ï‡¶≤ ‡¶ï‡¶•‡¶æ ‡¶¨‡¶≤‡¶§‡ßá ‡¶™‡ßᇶ∞‡ßᇶõ‡ßᇶ® ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶ï‡¶•‡¶æ ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶∏‡¶Æ‡ß燶™‡¶∞‡ß燶ï‡ßá ‡¶ñ‡¶æ‡¶ü‡ßá ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮‡ßᇶ∞ ‡¶ú‡¶ó‡ßé ‡¶§‡ßã ‡¶™‡ßŇ¶Å‡¶•‡¶ø‡¶∞ ‡¶¨‡¶æ ‡¶Æ‡¶ß‡ß燶؇¶Ø‡ßҶó‡ßćßü ‡¶Ü‡¶ñ‡ß燶؇¶æ‡¶®‡ßᇶ∞ ‡¶ú‡¶ó‡ßé ‡¶®‡ßü‡•§ ‡¶π‡¶ú‡¶∞‡¶§ ‡¶Æ‡ßҶπ‡¶Æ‡ß燶Ƈ¶¶, ‡¶π‡¶ú‡¶∞‡¶§ ‡¶Ü‡¶≤‡ßÄ, ‡¶¨‡¶ø‡¶¨‡¶ø ‡¶´‡¶æ‡¶§‡ßᇶƇ¶æ, ‡¶π‡¶æ‡¶∏‡¶æ‡¶®-‡¶π‡ßㇶ∏‡ßᇶ®, ‡¶¨‡ßć¶∞ ‡¶π‡¶æ‡¶®‡¶ø‡¶´‡¶æ, ‡¶Ü‡¶Æ‡¶ø‡¶∞ ‡¶π‡¶æ‡¶Æ‡¶ú‡¶æ, ‡¶π‡¶æ‡¶§‡ßá‡¶Æ ‡¶§‡¶æ‡¶à, ‡¶∞‡ßҶ∏‡ß燶§‡¶Æ ‡¶á‡¶§‡ß燶؇¶æ‡¶¶‡¶ø ‡¶ö‡¶∞‡¶ø‡¶§‡ß燶∞‡ßᇶ∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ßç‡¶Ø ‡¶¶‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶õ‡¶´‡¶æ‡¶∞ ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡ßü ‘‡¶∞‡¶∏‡¶æ‡¶≤‡ßã ‡¶ï‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶®‡ßÄ’ ‡¶§‡ßã ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶∂‡ßㇶ®‡¶æ‡¶® ‡¶®‡¶ø‡•§ ‡¶ï‡¶•‡¶æ ‡¶π‡ßㇶ≤, ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ ‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ß燶؇ßᇶ∞ ‡¶á‡¶§‡¶ø‡¶π‡¶æ‡¶∏‡ßá ‡¶ó‡¶≤‡¶æ‡¶∞ ‡¶ï‡¶æ‡¶Å‡¶ü‡¶æ ‡¶π‡ßü‡ßá ‡¶¨‡¶ø‡¶Å‡¶ß‡ßá ‡¶Ü‡¶õ‡ßᇶ®‡•§ ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮‡ßᇶ∞ ‡¶ï‡ß燶∑‡ßᇶ§‡ß燶∞‡ßá ‡¶¶‡ßᇶñ‡¶æ ‡¶Ø‡¶æ‡¶ö‡ß燶õ‡ßá ‡¶Ü‡¶π‡¶Æ‡¶¶ ‡¶õ‡¶´‡¶æ‡¶∞ ‘‡¶¨‡¶æ‡¶ô‡¶æ‡¶≤‡¶ø ‡¶Æ‡ßҶ∏‡¶≤‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßᇶ∞ ‡¶Æ‡¶®’ ‡¶§‡¶§‡ß燶§‡ß燶¨‡¶ü‡¶ø ‡¶Ü‡¶∞ ‡¶ñ‡¶æ‡¶Å‡¶ü‡¶õ‡ßá ‡¶®‡¶æ‡•§

‡¶Ü‡¶Æ‡¶ø ‡¶è‡¶ñ‡¶® ‡¶Ü‡¶π‡¶Æ‡¶¶ ‡¶õ‡¶´‡¶æ‡¶∞ ‡¶ï‡ßㇶ® ‡¶≤‡ßᇶñ‡¶æ‡¶á ‡¶¨‡ß燶؇¶ï‡ß燶§‡¶ø‡¶ó‡¶§ ‡¶∏‡ß燶Ƈßɇ¶§‡¶ø ‡¶Ü‡¶∞ ‡¶Ü‡¶¨‡ßá‡¶ó ‡¶¨‡¶æ‡¶¶ ‡¶¶‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶™‡¶æ‡¶† ‡¶ï‡¶∞‡¶§‡ßá ‡¶™‡¶æ‡¶∞‡¶ø ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶è‡¶ü‡¶æ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶∞ ‡¶¶‡ßㇶ∑‡•§ ‡¶õ‡¶´‡¶æ‡¶∞ ‘‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶ï‡¶•‡¶æ’ ‡¶™‡ßú‡¶§‡ßá ‡¶ó‡¶ø‡ßü‡ßá‡¶ì ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶∞ ‡¶Ö‡¶∏‡ßҶ¨‡¶ø‡¶ß‡¶æ ‡¶π‡ßü‡ßᇶõ‡ßá: ‡¶¨‡¶ø‡¶ö‡¶æ‡¶∞‡¶Æ‡ßLJ¶≤‡¶ï ‡¶Æ‡¶®‡ßᇶ∞ ‡¶∏‡¶ô‡ß燶ó‡ßá ‡¶¨‡¶®‡ß燶߇ßҶ∏‡ß燶Ƈßɇ¶§‡¶ø‡¶∞ ‡¶¶‡ß燶¨‡¶®‡ß燶¶ ‡¶™‡ß燶∞‡¶¨‡¶≤ ‡¶π‡ßü‡ßá ‡¶ì‡¶†‡ßᇕ§ ‡¶§‡¶¨‡ßŇ¶ì ‡¶è‡¶á ‡¶≤‡ßᇶñ‡¶æ‡¶ü‡¶ø ‡¶≤‡ßᇶñ‡¶æ‡¶∞ ‡¶Ü‡¶ó‡ßá ‡¶ï‡ßü‡ßá‡¶ï ‡¶¶‡¶´‡¶æ ‡¶Æ‡¶®‡ßㇶ؇ßã‡¶ó ‡¶¶‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶Ü‡¶¨‡¶æ‡¶∞ ‡¶™‡ßú‡¶≤‡¶æ‡¶Æ‡•§ ‡¶è‡¶á ‡¶≤‡ßᇶñ‡¶æ‡¶ü‡¶ø ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮‡ßᇶ∞ ‡¶§‡¶æ‡ß釶™‡¶∞‡ßç‡¶Ø ‡¶∏‡¶Æ‡ß燶™‡¶∞‡ß燶ï‡ßá ‡¶õ‡¶´‡¶æ‡¶∞ ‡¶ï‡ßㇶ® ‡¶Æ‡ßLJ¶≤‡ß燶؇¶æ‡ßü‡¶® ‡¶®‡ßü, ‡¶ú‡¶æ‡¶®‡¶æ ‡¶ï‡¶•‡¶æ ‡¶®‡¶§‡ßҶ® ‡¶ï‡¶∞‡ßá ‡¶¨‡¶≤‡¶æ ‡¶Æ‡¶æ‡¶§‡ß燶∞‡•§ ‡¶∏‡¶æ‡¶∞ ‡¶ï‡¶•‡¶æ ‡¶π‡¶ö‡ß燶õ‡ßá, ‡¶¨‡ß燶؇¶ï‡ß燶§‡¶ø ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶Ø‡¶æ‡¶á ‡¶π‡ßㇶï, ‡¶ï‡¶¨‡¶ø ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮‡¶ï‡ßá ‡¶≤‡ßㇶï‡ßá ‡¶≠‡¶æ‡¶≤‡ßㇶ¨‡¶æ‡¶∏‡ßᇕ§ ‡¶Ø‡ßá ‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßҶ∑‡¶ü‡¶ø‡¶∞ ‡¶ö‡ßᇶπ‡¶æ‡¶∞‡¶æ ‡¶¶‡ßᇶñ‡ßá ‡¶Ü‡¶π‡¶Æ‡¶¶ ‡¶õ‡¶´‡¶æ‡¶∞ ‘‡¶°‡ßŇ¶ï‡¶∞‡ßá ‡¶ï‡ßᇶҶ¶‡ßá ‡¶â‡¶†‡¶§‡ßá’ ‡¶á‡¶ö‡ß燶õ‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡ßá, ‡¶Ø‡¶æ‡¶ï‡ßá ‡¶¶‡ßᇶñ‡ßá ‡¶∞‡¶æ‡¶ó‡ßá ‡¶õ‡¶´‡¶æ ‡¶¨‡ßㇶ§‡¶≤‡ßᇶ∞ ‡¶∏‡¶Æ‡¶∏‡ß燶§ ‡¶ï‡¶æ‡¶≤‡¶ø ‡¶Æ‡ßᇶù‡ßᇶ§‡ßá ‡¶¢‡ßᇶ≤‡ßá ‡¶¶‡¶ø‡ßü‡ßᇶõ‡ßᇶ® -- ‡¶Ø‡ßá ‘‡¶ï‡¶¨‡¶ø‡¶∏‡¶æ‡¶π‡ßᇶ¨ ‡¶ï‡ßɇ¶™‡¶£ ‡¶õ‡¶ø‡¶≤‡ßᇶ® : ‡¶π‡¶æ‡¶§‡ßᇶ∞ ‡¶´‡¶æ‡¶Å‡¶ï ‡¶¶‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶™‡¶æ‡¶®‡¶ø ‡¶ó‡¶≤‡¶§ ‡¶®‡¶æ’ -- ‡¶Ø‡¶ø‡¶®‡¶ø ‡¶≠‡¶æ‡¶™‡¶æ ‡¶™‡¶ø‡¶†‡¶æ ‡¶ñ‡ßᇶ§‡ßá ‡¶ñ‡ßᇶ§‡ßá ‡¶Æ‡¶∏‡ß燶§ ‡¶ï‡¶¶‡¶Æ ‡¶´‡ßᇶ≤‡ßá ‡¶∞‡¶•‡¶ñ‡ßㇶ≤‡¶æ ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶¨‡¶æ‡¶π‡¶æ‡¶¶‡ßҶ∞ ‡¶™‡¶æ‡¶∞‡ßç‡¶ï ‡¶Ö‡¶¨‡¶ß‡¶ø ‡¶π‡ßᇶҶü‡ßá ‡¶Ø‡¶æ‡¶®, ‡¶Ø‡¶ø‡¶®‡¶ø ‡¶ï‡ß燶∑‡ßҶ߇¶æ ‡¶ì ‡¶§‡ßɇ¶∑‡ß燶£‡¶æ ‡¶®‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡¶æ‡¶∏‡¶æ‡ßü ‡¶ó‡ßᇶ≤‡ßá ‡¶¶‡ßҶᇶü‡¶æ ‡¶®‡¶æ‡¶á‡¶∏ ‡¶¨‡¶ø‡¶∏‡ß燶ï‡ßҶü ‡¶Ü‡¶∞ ‡¶ö‡¶æ ‡¶ñ‡¶æ‡¶á‡ßü‡ßá ‡¶¨‡¶ø‡¶¶‡¶æ‡ßü ‡¶ú‡¶æ‡¶®‡¶æ‡¶®‡•§ ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮‡ßᇶ∞ ‡¶¨‡¶æ‡¶ó‡¶æ‡¶® ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶´‡ßҶ≤ ‡¶õ‡¶ø‡¶Å‡ßú‡¶≤‡ßá ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶ö‡ßㇶñ ‡¶™‡¶æ‡¶®‡¶ø‡¶§‡ßá ‡¶≠‡¶∞‡ßá ‡¶Ø‡¶æ‡ßü‡•§ ‡¶è‡¶á ‡¶π‡ßㇶ≤ ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶∏‡¶Æ‡ß燶™‡¶∞‡ß燶ï‡ßá ‡¶õ‡¶´‡¶æ‡¶∞ ‡¶≠‡¶æ‡¶≤‡ßㇶ¨‡¶æ‡¶∏‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡ßü‡¶æ‡¶®‡•§ ‡¶õ‡¶´‡¶æ‡¶∞ ‡¶∏‡¶ø‡¶¶‡ß燶߇¶æ‡¶®‡ß燶§ ‡¶π‡¶ö‡ß燶õ‡ßá, ‘‡¶´‡ßҶ≤‡ßᇶ∞ ‡¶∂‡ßㇶï‡ßá ‡¶Ø‡¶ø‡¶®‡¶ø ‡¶∂‡¶ø‡¶∂‡ßҶ∞ ‡¶Æ‡¶§‡ßã ‡¶ï‡¶æ‡¶Å‡¶¶‡¶§‡ßá ‡¶™‡¶æ‡¶∞‡ßᇶ®, ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶ï‡¶æ‡¶¨‡ßç‡¶Ø ‡¶≤‡ßㇶï‡ßá ‡¶≠‡¶æ‡¶≤‡ßㇶ¨‡¶æ‡¶∏‡¶¨‡ßá ‡¶®‡¶æ ‡¶ï‡ßᇶ®?’ (‡¶ñ‡¶æ‡¶® ‡ß®‡ß¶‡ß¶‡ß© : ‡ß߇ßß)‡•§

বলাবাহুল্য, ছফার লেখার সাহিত্যগুণ অসাধারণ। কিন্তু ফুলের শোকে জসীমউদ্দীন শিশুর মতো কাঁদেন বলেই কি তার লেখা লোকে ভালোবাসে? আমি নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি, এতে জসীম-তর্কের মীমাংসা হয় না। আমরা করতেও পারি নি। ছফা নিজেও প্রশ্নটি যুৎ মতন তোলার সময় পাননি। এক হিশাবে প্রশ্নটি তার নজর এড়িয়ে গেছে কিংবা বাঙালি মুসলমানের মন সংক্রান্ত তার থিসিসের সঙ্গে জসীমউদ্দীন পুরোপুরি মেলে না বলে তিনি প্রশ্নটা এড়িয়েই গেছেন।

‡¶ï‡¶≤‡¶ï‡¶æ‡¶§‡¶æ‡¶ï‡ßᇶ®‡ß燶¶‡ß燶∞‡¶ø‡¶ï ‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ß燶؇¶ö‡¶∞‡ß燶ö‡¶æ ‡¶Ü‡¶∞ ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶∏‡¶ô‡ß燶ó‡ßá ‡¶¨‡¶æ‡¶ô‡¶æ‡¶≤‡¶ø ‡¶Æ‡ßҶ∏‡¶≤‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßᇶ∞ ‡¶™‡ß燶∞‡¶§‡¶ø‡¶Ø‡ßㇶó‡¶ø‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶∏‡¶æ‡¶´‡¶≤‡ßç‡¶Ø ‡¶Ü‡¶∞ ‡¶¨‡ß燶؇¶∞‡ß燶•‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶æ ‡¶ñ‡¶§‡¶ø‡ßü‡¶æ‡¶® ‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶Ü‡¶π‡¶Æ‡¶¶ ‡¶õ‡¶´‡¶æ‡¶∞ ‡¶≤‡ßᇶñ‡¶æ‡¶∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ß燶؇ßá ‡¶™‡¶æ‡¶á, ‡¶Ö‡¶®‡ß燶؇¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶≤‡ßᇶñ‡¶æ‡¶§‡ßá‡¶ì ‡¶Ü‡¶õ‡ßᇕ§ ‡¶∏‡ßᇶü‡¶æ ‡¶è‡¶ï ‡¶ß‡¶∞‡¶®‡ßᇶ∞ ‡¶á‡¶§‡¶ø‡¶π‡¶æ‡¶∏ ‡¶™‡¶æ‡¶†‡•§ ‡¶ï‡¶ø‡¶®‡ß燶§‡ßÅ ‘‡¶≠‡¶¶‡ß燶∞’-‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ßç‡¶Ø ‡¶Ü‡¶∞ ‘‡¶≤‡ßㇶï’-‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ßç‡¶Ø ‡¶ï‡¶ø‡¶Ç‡¶¨‡¶æ ‡¶∏‡¶Ç‡¶ñ‡ß燶؇¶æ‡¶≤‡¶ò‡ßҶ∞ ‡¶Ö‡¶ß‡¶ø‡¶™‡¶§‡¶ø ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ ‡¶ì ‡¶≠‡¶æ‡¶¨ ‡¶Ü‡¶∞ ‡¶∏‡¶Ç‡¶ñ‡ß燶؇¶æ‡¶ó‡¶∞‡¶ø‡¶∑‡ß燶†‡ßᇶ∞ ‡¶ú‡¶ó‡ßé ‡¶ì ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶∏‡¶∞‡¶≤ ‡¶™‡ß燶∞‡¶ï‡¶æ‡¶∂‡ßᇶ∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ß燶؇ßá ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶æ ‡¶≤‡ßú‡¶æ‡¶á ‡¶§‡ßã ‡¶ö‡¶≤‡¶õ‡ßᇶᇕ§ ‡¶ö‡¶≤‡ßᇕ§ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶ï‡¶ø ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶¶‡¶ø‡¶ï ‡¶®‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶ñ‡ßҶ¨ ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶æ ‡¶≠‡ßᇶ¨‡ßᇶõ‡¶ø? ‡¶õ‡¶´‡¶æ‡¶ì ‡¶≠‡¶æ‡¶¨‡ßᇶ® ‡¶®‡¶ø‡•§ ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡¶∞ ‡¶á‡¶§‡¶ø‡¶π‡¶æ‡¶∏‡ßᇶ∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ß燶؇ßá ‡¶ï‡¶ø ‡¶∏‡ßá ‡¶≤‡ßú‡¶æ‡¶á‡ßü‡ßᇶ∞ ‡¶õ‡¶æ‡¶™ ‡¶®‡ßᇶá? ‡¶Ö‡¶¨‡¶∂‡ß燶؇¶á ‡¶Ü‡¶õ‡ßᇕ§ ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶á‡¶§‡¶ø‡¶π‡¶æ‡¶∏‡¶ü‡¶æ‡¶ì ‡¶≤‡ßᇶñ‡¶æ ‡¶¶‡¶∞‡¶ï‡¶æ‡¶∞‡•§ ‡¶∂‡ßҶ߇ßÅ ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶ï‡ßá ‡¶™‡ßú‡¶≤‡ßá ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮‡¶ï‡ßá ‡¶¨‡ßㇶù‡¶æ ‡¶Ø‡¶æ‡¶¨‡ßá ‡¶®‡¶æ‡•§

‡¶¶‡ß涮‡ßᇶ∂‡¶ö‡¶®‡ß燶¶‡ß燶∞ ‡¶∏‡ßᇶ® ‡¶∏‡¶Æ‡ß燶™‡¶∞‡ß燶ï‡ßá ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶ú‡¶æ‡¶®‡¶æ‡¶ú‡¶æ‡¶®‡¶ø ‡¶™‡¶∞‡¶ø‡¶∑‡ß燶懶∞‡•§ ‡¶®‡¶§‡ßҶ® ‡¶ï‡¶∞‡ßá ‡¶¨‡¶≤‡¶æ‡¶∞ ‡¶ï‡ßㇶ® ‡¶™‡ß燶∞‡ßü‡ßㇶú‡¶® ‡¶Ü‡¶õ‡ßá ‡¶¨‡¶≤‡ßá ‡¶Æ‡¶®‡ßá ‡¶ï‡¶∞‡¶ø ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶§‡¶¨‡ßá ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮‡ßᇶ∞ ‘‡¶∏‡ß燶Ƈ¶∞‡¶£‡ßᇶ∞ ‡¶∏‡¶∞‡¶£‡ßÄ ‡¶¨‡¶æ‡¶π‡¶ø’ ‡¶¨‡¶æ ‡¶¶‡ß涮‡ßᇶ∂‡¶ö‡¶®‡ß燶¶‡ß燶∞ ‡¶∏‡ßᇶ® ‡¶∏‡ß燶Ƈ¶∞‡¶£ ‡¶ï‡¶∞‡ßá ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶Ø‡ßá ‡¶™‡ßҶ∏‡ß燶§‡¶ø‡¶ï‡¶æ‡¶ü‡¶ø ‡¶≤‡¶ø‡¶ñ‡ßᇶõ‡ßᇶ® ‡¶∏‡ßᇶñ‡¶æ‡¶® ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶¨‡ßú ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶æ ‡¶â‡¶¶‡ß燶߇ßɇ¶§‡¶ø ‡¶¶‡ßá‡ßü‡¶æ‡¶∞ ‡¶≤‡ßㇶ≠ ‡¶∏‡¶æ‡¶Æ‡¶≤‡¶æ‡¶§‡ßá ‡¶™‡¶æ‡¶∞‡¶õ‡¶ø ‡¶®‡¶æ :

“‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶∞ ‘‡¶∏‡ßㇶú‡¶® ‡¶¨‡¶æ‡¶¶‡¶ø‡ßü‡¶æ‡¶∞ ‡¶ò‡¶æ‡¶ü’ ‡¶¨‡¶á‡¶ñ‡¶æ‡¶®‡¶æ ‡¶õ‡¶æ‡¶™‡¶æ ‡¶π‡¶á‡¶≤‡ßá ‡¶¶‡ß涮‡ßᇶ∂‡¶¨‡¶æ‡¶¨‡ßҶï‡ßá ‡¶™‡ßú‡¶ø‡¶§‡ßá ‡¶¶‡¶ø‡¶≤‡¶æ‡¶Æ‡•§ ‡¶™‡ßú‡¶ø‡ßü‡¶æ ‡¶§‡¶ø‡¶®‡¶ø ‡¶™‡ß燶∞‡¶∂‡¶Ç‡¶∏‡¶æ‡ßü ‡¶™‡¶û‡ß燶ö‡¶Æ‡ßҶñ ‡¶π‡¶á‡¶≤‡ßᇶ®‡•§ ‘‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ß燶؇¶∏‡ßᇶ¨‡¶ï ‡¶∏‡¶Ç‡¶ò‡ßᇶ∞’ ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶ø ‡¶Ö‡¶ß‡¶ø‡¶¨‡ßᇶ∂‡¶®‡ßá ‡¶è‡¶ï‡¶¶‡¶ø‡¶® ‡¶¨‡¶ø‡¶∂‡ßᇶ∑ ‡¶ï‡¶∞‡¶ø‡ßü‡¶æ ‡¶è‡¶á ‡¶™‡ßҶ∏‡ß燶§‡¶ï‡ßᇶ∞ ‡¶¨‡¶ø‡¶∑‡ßü‡ßá ‡¶Ü‡¶≤‡ßㇶö‡¶®‡¶æ ‡¶π‡¶á‡¶≤‡•§ ‡¶è‡¶á ‡¶∏‡¶≠‡¶æ‡ßü ‡¶¶‡ß涮‡ßᇶ∂‡¶¨‡¶æ‡¶¨‡ßÅ ‡¶∏‡¶≠‡¶æ‡¶™‡¶§‡¶ø‡¶∞ ‡¶Ü‡¶∏‡¶® ‡¶ó‡ß燶∞‡¶π‡¶£ ‡¶ï‡¶∞‡¶ø‡ßü‡¶æ‡¶õ‡¶ø‡¶≤‡ßᇶ®‡•§ ‡¶∏‡¶≠‡¶æ‡¶™‡¶§‡¶ø‡¶∞ ‡¶Ü‡¶∏‡¶® ‡¶π‡¶á‡¶§‡ßá ‡¶§‡¶ø‡¶®‡¶ø ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡¶á‡ßü‡ßᇶ∞ ‡¶™‡ß燶∞‡¶æ‡ßü ‡¶∑‡ßㇶ≤-‡¶∏‡¶§‡ßᇶ∞‡ßã ‡¶™‡ßɇ¶∑‡ß燶†‡¶æ‡¶¨‡ß燶؇¶æ‡¶™‡ßÄ ‡¶è‡¶ï ‡¶∏‡ßҶ¶‡ßć¶∞‡ß燶ò ‡¶∏‡¶Æ‡¶æ‡¶≤‡ßㇶö‡¶®‡¶æ ‡¶™‡¶æ‡¶† ‡¶ï‡¶∞‡¶ø‡¶≤‡ßᇶ®‡•§ ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶™‡ß燶∞‡¶¨‡¶®‡ß燶߇ßá ‡¶§‡¶ø‡¶®‡¶ø ‡¶∞‡¶æ‡ßü‡¶¶‡ßć¶ò‡¶ø‡¶∞ ‡¶™‡¶æ‡ßú‡ßᇶ∞ ‡¶¨‡¶®‡¶ú‡¶ô‡ß燶ó‡¶≤‡ßᇶ∞ ‡¶¨‡¶∞‡ß燶£‡¶®‡¶æ ‡¶π‡¶á‡¶§‡ßá ‡¶Ö‡¶Ç‡¶∂‡¶¨‡¶ø‡¶∂‡ßᇶ∑ ‡¶â‡¶¶‡ß燶߇ßɇ¶§ ‡¶ï‡¶∞‡¶ø‡ßü‡¶æ ‡¶â‡¶π‡¶æ ‡¶â‡¶§‡ß燶§‡¶∞‡¶∞‡¶æ‡¶Æ ‡¶ö‡¶∞‡¶ø‡¶§‡ß燶∞‡ßᇶ∞ ‡¶∂‡¶Æ‡ß燶¨‡ßŇ¶ï ‡¶ï‡¶∞‡ß燶§‡ßɇ¶ï ‡¶¶‡¶£‡ß燶°‡¶ï‡¶æ‡¶∞‡¶£‡ß燶؇ßᇶ∞ ‡¶¨‡¶∞‡ß燶£‡¶®‡¶æ‡¶∞ ‡¶∏‡¶Æ‡¶§‡ßҶ≤‡ßç‡¶Ø ‡¶¨‡¶≤‡¶ø‡ßü‡¶æ ‡¶Æ‡¶§ ‡¶™‡ß燶∞‡¶ï‡¶æ‡¶∂ ‡¶ï‡¶∞‡¶ø‡¶≤‡ßᇶ®‡•§ ‡¶¨‡¶≤‡¶ø‡¶≤‡ßᇶ®, ‡¶è‡¶á ‡¶™‡ßҶ∏‡ß燶§‡¶ï‡ßá ‡¶ó‡ß燶∞‡¶æ‡¶Æ‡ßç‡¶Ø ‡¶ï‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶®‡ßÄ ‡¶¨‡¶∞‡ß燶£‡¶®‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡¶ø‡¶§‡ßá ‡¶≤‡ßᇶñ‡¶ï ‡¶Ö‡¶®‡ßá‡¶ï ‡¶≠‡ßLJ¶§‡¶™‡ß燶∞‡ßᇶ§‡ßᇶ∞ ‡¶®‡¶æ‡¶Æ ‡¶â‡¶≤‡ß燶≤‡ßᇶñ ‡¶ï‡¶∞‡¶ø‡ßü‡¶æ ‡¶®‡¶§‡ßҶ® ‡¶™‡ß燶∞‡¶ï‡¶æ‡¶∂‡¶≠‡¶ô‡ß燶ó‡¶ø‡¶§‡ßá ‡¶Ø‡ßá ‡¶¨‡ßć¶∞‡¶∞‡¶∏‡ßᇶ∞ ‡¶∏‡¶Æ‡¶æ‡¶¨‡ßᇶ∂ ‡¶ï‡¶∞‡¶ø‡ßü‡¶æ‡¶õ‡ßᇶ®, ‡¶§‡¶æ‡¶π‡¶æ ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ ‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ß燶؇ßá ‡¶Ö‡¶≠‡¶ø‡¶®‡¶¨”‡•§

‡¶§‡¶ø‡¶®‡¶ø ‡¶Ü‡¶∞‡¶ì ‡¶â‡¶≤‡ß燶≤‡ßᇶñ ‡¶ï‡¶∞‡¶ø‡¶≤‡ßᇶ®, “‡¶Ü‡¶Æ‡¶ø ‡¶π‡¶ø‡¶®‡ß燶¶‡ßŇ•§ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶∞ ‡¶ï‡¶æ‡¶õ‡ßá ‡¶¨‡ßᇶ¶ ‡¶™‡¶¨‡¶ø‡¶§‡ß燶∞, ‡¶≠‡¶æ‡¶ó‡¶¨‡¶§ ‡¶™‡¶¨‡¶ø‡¶§‡ß燶∞‡•§ ‡¶ï‡¶ø‡¶®‡ß燶§‡ßÅ ‘‡¶∏‡ßㇶú‡¶® ‡¶¨‡¶æ‡¶¶‡¶ø‡ßü‡¶æ‡¶∞ ‡¶ò‡¶æ‡¶ü’ ‡¶™‡ßҶ∏‡ß燶§‡¶ï‡¶ñ‡¶æ‡¶®‡¶ø ‡¶§‡¶æ‡¶π‡¶æ‡¶∞ ‡¶ö‡¶æ‡¶á‡¶§‡ßá‡¶ì ‡¶™‡¶¨‡¶ø‡¶§‡ß燶∞‡•§ ‡¶ï‡¶æ‡¶∞‡¶£ ‡¶á‡¶π‡¶æ‡¶§‡ßá ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∂‡ßᇶ∞ ‡¶Æ‡¶æ‡¶ü‡¶ø‡¶∞ ‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßҶ∑‡¶ó‡ßҶ≤‡¶ø‡¶∞ ‡¶ï‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶®‡ßÄ ‡¶Ü‡¶õ‡ßᇕ§”

‡¶è‡¶á ‡¶∏‡¶≠‡¶æ‡ßü ‡¶Ü‡¶∞‡¶ì ‡¶ï‡ßü‡ßᇶú‡¶® ‡¶≤‡ßᇶñ‡¶ï ‡¶¨‡¶á‡¶ñ‡¶æ‡¶®‡¶ø‡¶∞ ‡¶™‡ß燶∞‡¶∂‡¶Ç‡¶∏‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡ßᇶ®‡•§ ‡¶è‡¶ï‡¶Æ‡¶æ‡¶§‡ß燶∞ ‡¶™‡¶∞‡¶≤‡ßㇶ󇶧 ‡¶®‡¶∞‡ßᇶ®‡ß燶¶‡ß燶∞ ‡¶¶‡ßᇶ¨ ‡¶Æ‡¶π‡¶æ‡¶∂‡ßü ‡¶â‡¶†‡¶ø‡ßü‡¶æ ‡¶¨‡¶≤‡ßᇶ®, “‡¶è‡¶á ‡¶™‡ßҶ∏‡ß燶§‡¶ï‡ßá ‡¶¨‡¶π‡ßÅ ‡¶Ü‡¶∞‡¶¨‡ßÄ-‡¶™‡¶æ‡¶∞‡ß燶∂‡ßÄ ‡¶∂‡¶¨‡ß燶¶ ‡¶Ü‡¶õ‡ßᇕ§ ‡¶§‡¶æ‡¶π‡¶æ ‡¶™‡ß燶∞‡ßü‡ßã‡¶ó ‡¶ï‡¶∞‡¶ø‡ßü‡¶æ ‡¶≤‡ßᇶñ‡¶ï ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ ‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ß燶؇¶ï‡ßá ‡¶ï‡¶≤‡¶ô‡ß燶ø‡¶§ ‡¶ï‡¶∞‡¶ø‡ßü‡¶æ‡¶õ‡ßᇶ®‡•§ ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶ø ‡¶π‡¶ø‡¶®‡ß燶¶‡ßÅ ‡¶Æ‡ßá‡ßü‡ßᇶ∞ ‡¶∏‡¶ô‡ß燶ó‡ßá ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶ø ‡¶Æ‡ßҶ∏‡¶≤‡¶Æ‡¶æ‡¶® ‡¶Ø‡ßҶ¨‡¶ï‡ßᇶ∞ ‡¶™‡ß燶∞‡ßᇶƇ¶ï‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶®‡ßÄ ‡¶¨‡¶∞‡ß燶£‡¶®‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡¶ø‡ßü‡¶æ ‡¶≤‡ßᇶñ‡¶ï ‡¶∏‡¶æ‡¶Æ‡ß燶™‡ß燶∞‡¶¶‡¶æ‡ßü‡¶ø‡¶ï ‡¶Æ‡¶®‡ßㇶ≠‡¶æ‡¶¨‡ßᇶ∞ ‡¶™‡¶∞‡¶ø‡¶ö‡ßü ‡¶¶‡¶ø‡ßü‡¶æ‡¶õ‡ßᇶ®‡•§ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶ø ‡¶è‡¶á ‡¶ú‡¶ò‡¶®‡ßç‡¶Ø ‡¶Æ‡¶®‡ßㇶ¨‡ßɇ¶§‡ß燶§‡¶ø‡¶∞ ‡¶™‡ß燶∞‡¶§‡¶ø‡¶¨‡¶æ‡¶¶ ‡¶ï‡¶∞‡¶ø‡•§”

‡¶â‡¶§‡ß燶§‡¶∞‡ßá ‡¶¶‡ß涮‡ßᇶ∂‡¶¨‡¶æ‡¶¨‡ßÅ ‡¶¨‡¶≤‡¶ø‡¶≤‡ßᇶ®, “‡¶Ü‡¶∞‡¶¨‡ßÄ-‡¶™‡¶æ‡¶∞‡ß燶∂‡ßÄ ‡¶ï‡¶ø‡¶õ‡ßÅ ‡¶™‡ß燶∞‡ßü‡ßã‡¶ó ‡¶ï‡¶∞‡ßá ‡¶≤‡ßᇶñ‡¶ï ‡¶ï‡ßㇶ® ‡¶Ö‡¶™‡¶∞‡¶æ‡¶ß‡ßᇶ∞ ‡¶ï‡¶æ‡¶ú ‡¶ï‡¶∞‡ßᇶ®‡¶®‡¶ø‡•§ ‡¶≠‡¶æ‡¶∞‡¶§‡¶ö‡¶®‡ß燶¶‡ß燶∞‡ßᇶ∞ ‡¶¨‡¶ø‡¶¶‡ß燶؇¶æ‡¶∏‡ßҶ®‡ß燶¶‡¶∞ ‡¶ï‡¶æ‡¶¨‡ß燶؇ßá ‡¶¨‡¶π‡ßÅ ‡¶Ü‡¶∞‡¶¨‡ßÄ-‡¶™‡¶æ‡¶∞‡ß燶∂‡ßÄ ‡¶∂‡¶¨‡ß燶¶ ‡¶Ü‡¶õ‡ßᇕ§ ‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ß燶؇ßá ‡¶Ü‡¶∞‡¶¨‡ßÄ-‡¶™‡¶æ‡¶∞‡ß燶∂‡ßÄ ‡¶∂‡¶¨‡ß燶¶ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶¶‡¶æ‡¶®‡¶ø ‡¶ï‡¶∞‡ßá ‡¶Æ‡ßҶ∏‡¶≤‡¶Æ‡¶æ‡¶® ‡¶≤‡ßᇶñ‡¶ï‡ßᇶ∞‡¶æ ‡¶¨‡¶ô‡ß燶ó‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ß燶؇ßᇶ∞ ‡¶∂‡¶¨‡ß燶¶‡¶≠‡¶æ‡¶£‡ß燶°‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡¶æ‡ßú‡¶æ‡¶ö‡ß燶õ‡ßᇶ®‡•§ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶π‡¶ø‡¶®‡ß燶¶‡ßҶ∞‡¶æ ‡¶Ø‡¶¶‡¶ø ‡¶Ü‡¶∞‡¶¨‡ßÄ-‡¶™‡¶æ‡¶∞‡ß燶∂‡ßÄ ‡¶∂‡¶¨‡ß燶¶ ‡¶¨‡ß燶؇¶¨‡¶π‡¶æ‡¶∞‡ßᇶ∞ ‡¶Ü‡¶™‡¶§‡ß燶§‡¶ø ‡¶ï‡¶∞‡¶ø, ‡¶Æ‡ßҶ∏‡¶≤‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßᇶ∞‡¶æ‡¶ì ‡¶π‡¶ø‡¶®‡ß燶¶‡ßÅ ‡¶≤‡ßᇶñ‡¶ï‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶¨‡¶π‡ßÅ ‡¶≤‡ßᇶñ‡¶æ‡ßü ‡¶™‡ß燶∞‡¶ö‡¶≤‡¶ø‡¶§ ‡¶∏‡¶Ç‡¶∏‡ß燶ï‡ßɇ¶§ ‡¶∂‡¶¨‡ß燶¶‡ßᇶ∞ ‡¶¨‡ß燶؇¶¨‡¶π‡¶æ‡¶∞‡ßá ‡¶Ü‡¶™‡¶§‡ß燶§‡¶ø ‡¶ï‡¶∞‡¶§‡ßá ‡¶™‡¶æ‡¶∞‡ßᇶ®‡•§ ‡¶≤‡ßᇶñ‡¶ï ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡¶á‡ßü‡ßá ‡¶π‡¶ø‡¶®‡ß燶¶‡ßÅ ‡¶Æ‡ßá‡ßü‡ßᇶ∞ ‡¶∏‡¶ô‡ß燶ó‡ßá ‡¶Æ‡ßҶ∏‡¶≤‡¶Æ‡¶æ‡¶® ‡¶Ø‡ßҶ¨‡¶ï‡ßᇶ∞ ‡¶™‡ß燶∞‡ßᇶƇ¶ï‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶®‡ßÄ ‡¶¨‡¶∞‡ß燶£‡¶®‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡ßᇶõ‡ßᇶ®‡•§ ‡¶è‡¶ú‡¶®‡ßç‡¶Ø ‡¶Ø‡¶¶‡¶ø ‡¶≤‡ßᇶñ‡¶ï‡¶ï‡ßá ‡¶¶‡ßㇶ∑‡ßÄ ‡¶ï‡¶∞‡¶æ ‡¶Ø‡¶æ‡ßü ‡¶§‡¶¨‡ßá ‡¶∏‡ßá ‡¶¶‡ßㇶ∑ ‡¶§‡¶æ‡¶∞‡¶ì ‡¶Ü‡¶ó‡ßá ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶¨‡¶ø‡¶ñ‡ß燶؇¶æ‡¶§ ‡¶≤‡ßᇶñ‡¶ï‡ßᇶ∞‡¶æ ‡¶¨‡¶π‡ßҶ¨‡¶æ‡¶∞ ‡¶ï‡¶∞‡ßᇶõ‡ßᇶ®‡•§ ‡¶¨‡¶π‡ßÅ ‡¶â‡¶™‡¶®‡ß燶؇¶æ‡¶∏‡ßá ‡¶Æ‡ßҶ∏‡¶≤‡¶Æ‡¶æ‡¶® ‡¶Æ‡ßá‡ßü‡ßᇶï‡ßá ‡¶π‡¶ø‡¶®‡ß燶¶‡ßÅ ‡¶®‡¶æ‡ßü‡¶ï‡ßᇶ∞ ‡¶™‡ß燶∞‡ßᇶƇ¶æ‡¶∏‡¶ï‡ß燶§ ‡¶ï‡¶∞‡ßá ‡¶ï‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶®‡ßć¶∞ ‡¶ò‡¶ü‡¶®‡¶æ‡¶ú‡¶æ‡¶≤ ‡¶¨‡¶ø‡¶∏‡ß燶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶ï‡¶∞‡ßᇶõ‡ßᇶ®‡•§”

‡¶è‡¶á ‡¶∏‡¶≠‡¶æ‡¶∞ ‡¶™‡¶∞‡¶¶‡¶ø‡¶® ‘‡¶∏‡ßㇶú‡¶® ‡¶¨‡¶æ‡¶¶‡¶ø‡ßü‡¶æ‡¶∞ ‡¶ò‡¶æ‡¶ü’ ‡¶™‡ßҶ∏‡ß燶§‡¶ï‡ßᇶ∞ ‡¶∏‡¶Æ‡¶æ‡¶≤‡ßㇶö‡¶®‡¶æ‡¶∞ ‡¶ú‡¶®‡ßç‡¶Ø ‡¶Ü‡¶Æ‡¶ø ‘‡¶Ü‡¶®‡¶®‡ß燶¶‡¶¨‡¶æ‡¶ú‡¶æ‡¶∞ ‡¶™‡¶§‡ß燶∞‡¶ø‡¶ï‡¶æ’‡¶∞ ‡¶∏‡¶Æ‡ß燶™‡¶æ‡¶¶‡¶ï ‡¶∏‡¶§‡ß燶؇ßᇶ®‡ß燶¶‡ß燶∞ ‡¶Æ‡¶ú‡ßŇ¶Æ‡¶¶‡¶æ‡¶∞‡ßᇶ∞ ‡¶®‡¶ø‡¶ï‡¶ü ‡¶ó‡¶ø‡ßü‡¶æ‡¶õ‡¶ø‡•§ ‡¶¶‡ßᇶñ‡¶ø‡¶≤‡¶æ‡¶Æ, ‡¶∏‡ßᇶñ‡¶æ‡¶®‡ßá ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶∞ ‡¶∂‡¶ø‡¶ï‡ß燶∑‡¶ï ‡¶∂‡ß燶∞‡ßć¶∏‡ßҶ®‡ß涧‡¶ø ‡¶ï‡ßŇ¶Æ‡¶æ‡¶∞ ‡¶ö‡¶ü‡ß燶ü‡ßㇶ™‡¶æ‡¶ß‡ß燶؇¶æ‡ßü ‡¶Æ‡¶π‡¶æ‡¶∂‡ßü ‡¶¨‡¶∏‡¶ø‡ßü‡¶æ‡•§ ‡¶§‡¶ø‡¶®‡¶ø ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶ï‡ßá ‡¶¶‡ßᇶñ‡¶ø‡ßü‡¶æ‡¶á ‡¶∏‡¶§‡ß燶؇ßᇶ®‡ß燶¶‡ß燶∞‡¶¨‡¶æ‡¶¨‡ßҶï‡ßá ‡¶∂‡ßҶ®‡¶æ‡¶á‡ßü‡¶æ ‡¶¨‡¶≤‡¶ø‡ßü‡¶æ ‡¶â‡¶†‡¶ø‡¶≤‡ßᇶ®, “‡¶®‡¶∞‡ßᇶ®‡ß燶¶‡ß燶∞‡¶¨‡¶æ‡¶¨‡ßҶ∞ ‡¶ï‡¶æ‡¶õ‡ßá ‡¶∂‡ßҶ®‡¶§‡ßá ‡¶™‡ßᇶ≤‡¶æ‡¶Æ ‡¶Ü‡¶™‡¶®‡¶ø ‡¶®‡¶æ‡¶ï‡¶ø ‡¶è‡¶ï‡¶ñ‡¶æ‡¶®‡¶ø ‡¶∏‡¶æ‡¶Æ‡ß燶™‡ß燶∞‡¶¶‡¶æ‡ßü‡¶ø‡¶ï ‡¶™‡ßҶ∏‡ß燶§‡¶ï ‡¶≤‡¶ø‡¶ñ‡ßᇶõ‡ßᇶ®?”

‡¶Ü‡¶Æ‡¶ø ‡¶¨‡¶ø‡¶®‡ß涧‡¶≠‡¶æ‡¶¨‡ßá ‡¶¨‡¶≤‡¶ø‡¶≤‡¶æ‡¶Æ, “‡¶∏‡ß燶؇¶æ‡¶∞, ‡¶Ü‡¶™‡¶®‡¶ø ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡¶á ‡¶™‡ßú‡ßᇶõ‡ßᇶ®?”

‡¶§‡¶ø‡¶®‡¶ø ‡¶¨‡¶≤‡¶ø‡¶≤‡ßᇶ®, “‡¶®‡¶æ ‡¶™‡ßú‡¶ø‡¶®‡¶ø‡•§ ‡¶§‡¶¨‡ßá ‡¶®‡¶∞‡ßᇶ®‡ß燶¶‡ß燶∞‡¶¨‡¶æ‡¶¨‡ßҶ∞ ‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ß燶؇¶ø‡¶ï-‡¶∞‡ßҶö‡¶ø ‡¶¨‡ßú‡¶á ‡¶®‡¶ø‡¶∑‡ß燶†‡¶æ‡¶¨‡¶æ‡¶®‡•§ ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶ï‡¶•‡¶æ ‡¶Ö‡¶¨‡¶ø‡¶∂‡ß燶¨‡¶æ‡¶∏ ‡¶ï‡¶∞‡¶ø ‡¶ï‡ßᇶƇ¶® ‡¶ï‡¶∞‡ßá?”

‡¶Ü‡¶Æ‡¶ø ‡¶¨‡¶≤‡¶ø‡¶≤‡¶æ‡¶Æ, “‡¶∏‡ß燶؇¶æ‡¶∞, ‡¶Ü‡¶™‡¶®‡¶ø ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡¶á‡¶ñ‡¶æ‡¶®‡¶æ ‡¶™‡ßú‡ßá ‡¶Ø‡ßá ‡¶Ø‡ßá ‡¶ú‡¶æ‡ßü‡¶ó‡¶æ ‡¶∏‡¶æ‡¶Æ‡ß燶™‡ß燶∞‡¶¶‡¶æ‡ßü‡¶ø‡¶ï‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶ó‡¶®‡ßç‡¶ß ‡¶™‡¶æ‡¶¨‡ßᇶ® ‡¶¶‡¶æ‡¶ó ‡¶¶‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶∞‡¶æ‡¶ñ‡¶¨‡ßᇶ®‡•§ ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶™‡¶æ‡¶§‡¶æ‡¶ó‡ßҶ≤‡¶ø ‡¶õ‡¶ø‡¶Å‡ßú‡ßá ‡¶´‡ßᇶ≤‡ßá ‡¶®‡¶§‡ßҶ® ‡¶ï‡¶∞‡ßá ‡¶≤‡¶ø‡¶ñ‡ßá ‡¶Ü‡¶¨‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡¶á ‡¶õ‡¶æ‡¶™‡¶æ‡¶§‡ßá ‡¶¶‡ßᇶ¨‡•§ ‡¶Ü‡¶ú‡ß涨‡¶® ‡¶Ü‡¶Æ‡¶ø ‡¶∏‡¶æ‡¶Æ‡ß燶™‡ß燶∞‡¶¶‡¶æ‡ßü‡¶ø‡¶ï‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡¶ø‡¶∞‡ßҶ¶‡ß燶߇ßá ‡¶≤‡ßú‡ßᇶõ‡¶ø‡•§ ‡¶è‡¶á ‡¶™‡ßҶ∏‡ß燶§‡¶ï‡ßᇶ∞ ‡¶Ö‡¶®‡ß燶؇¶§‡¶Æ ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ßᇶ∂‡ßç‡¶Ø ‡¶π‡¶ø‡¶®‡ß燶¶‡ßÅ-‡¶Æ‡ßҶ∏‡¶≤‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßᇶ∞ ‡¶™‡ß燶∞‡ß涧‡¶ø‡¶∞ ‡¶∏‡¶Æ‡ß燶™‡¶∞‡ß燶ï‡ßá ‡¶Ü‡¶∞‡¶ì ‡¶®‡¶ø‡¶¨‡¶ø‡ßú ‡¶ï‡¶∞‡¶æ‡•§ ‡¶Ü‡¶™‡¶®‡¶ø ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶∞ ‡¶ó‡ßҶ∞‡ßŇ•§ ‡¶Ü‡¶™‡¶®‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡¶ø‡¶ö‡¶æ‡¶∞‡ßá ‡¶Ø‡¶¶‡¶ø ‡¶è‡¶á ‡¶™‡ßҶ∏‡ß燶§‡¶ï‡ßá ‡¶∏‡¶æ‡¶Æ‡ß燶™‡ß燶∞‡¶¶‡¶æ‡ßü‡¶ø‡¶ï‡¶§‡¶æ ‡¶ß‡¶∞‡¶æ ‡¶™‡ßú‡ßá ‡¶§‡¶¨‡ßá ‡¶è‡¶∞ ‡¶¨‡¶ø‡¶ï‡ß燶∞‡¶ø ‡¶¨‡¶®‡ßç‡¶ß ‡¶ï‡¶∞‡ßá ‡¶¶‡ßᇶ¨‡•§

এই কথা বলিয়া সমালোচনার জন্য সম্পাদকের নিকট বই রাখিয়া চলিয়া আসিলাম।

‡¶∏‡ßᇶ¶‡¶ø‡¶® ‡¶∏‡¶®‡ß燶߇ß燶؇¶æ‡ßü ‡¶∂‡¶ø‡¶∂‡¶ø‡¶∞‡¶¨‡¶æ‡¶¨‡ßҶ∞ ‡¶Ö‡¶≠‡¶ø‡¶®‡ßü ‡¶¶‡ßᇶñ‡¶ø‡¶§‡ßá ‘‡¶®‡¶æ‡¶ü‡ßç‡¶Ø ‡¶®‡¶ø‡¶ï‡ßᇶ§‡¶®’-‡¶è ‡¶Ø‡¶æ‡¶á‡ßü‡¶æ ‡¶§‡¶æ‡¶Å‡¶π‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡¶∏‡¶ø‡¶¨‡¶æ‡¶∞ ‡¶ò‡¶∞‡ßá ‡¶¢‡ßŇ¶ï‡¶ø‡ßü‡¶æ‡¶õ‡¶ø : ‡¶¶‡ßᇶñ‡¶ø‡¶≤‡¶æ‡¶Æ ‡¶∏‡ßҶ®‡ß涧‡¶ø‡¶¨‡¶æ‡¶¨‡ßÅ ‡¶ì ‡¶π‡¶∞‡ßㇶï‡ßᇶ∑‡ß燶ü‡¶¨‡¶æ‡¶¨‡ßÅ ‡¶ñ‡ßҶ¨ ‡¶â‡¶§‡ß燶§‡ßᇶú‡¶ø‡¶§ ‡¶π‡¶á‡ßü‡¶æ ‡¶ï‡¶ø ‡¶Ü‡¶≤‡ßㇶö‡¶®‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡¶ø‡¶§‡ßᇶõ‡ßᇶ®‡•§ ‡¶∏‡ßҶ®‡ß涧‡¶ø‡¶¨‡¶æ‡¶¨‡ßҶ∞ ‡¶Æ‡ßҶñ‡ßá ‡¶ñ‡ßҶ¨ ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶ï‡¶•‡¶æ‡¶ü‡¶ø ‡¶∂‡ßҶ®‡¶ø‡¶≤‡¶æ‡¶Æ‡•§ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶ï‡ßá ‡¶¶‡ßᇶñ‡¶ø‡ßü‡¶æ ‡¶§‡¶æ‡¶Å‡¶π‡¶æ‡¶∞‡¶æ ‡¶®‡ßć¶∞‡¶¨ ‡¶π‡¶á‡¶≤‡ßᇶ®‡•§

‡¶Ü‡¶Æ‡¶ø ‡¶ú‡¶ø‡¶ú‡ß燶û‡¶æ‡¶∏‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡¶ø‡¶≤‡¶æ‡¶Æ, ‘‡¶∏‡ß燶؇¶æ‡¶∞, ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶¨‡¶≤‡ßá‡¶á ‡¶Ø‡ßá ‡¶•‡ßᇶƇßá ‡¶ó‡ßᇶ≤‡ßᇶ® : ‡¶ï‡¶ø ‡¶ï‡¶•‡¶æ ‡¶¨‡¶≤‡¶õ‡¶ø‡¶≤‡ßᇶ®?

‡¶∏‡ßҶ®‡ß涧‡¶ø‡¶¨‡¶æ‡¶¨‡ßÅ ‡¶∏‡ßҶ∞ ‡¶¨‡¶¶‡¶≤‡¶æ‡¶á‡ßü‡¶æ ‡¶¨‡¶≤‡¶ø‡¶≤‡ßᇶ®, ‘‡¶è‡¶á ‡¶Ü‡¶™‡¶®‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡¶á‡¶ñ‡¶æ‡¶®‡¶æ‡¶∞ ‡¶ï‡¶•‡¶æ ‡¶π‡¶ö‡ß燶õ‡¶ø‡¶≤‡•§’

‡¶Ü‡¶Æ‡¶ø ‡¶§‡¶ñ‡¶® ‡¶¨‡ßᇶ™‡¶∞‡ßã‡ßü‡¶æ ‡¶π‡¶á‡ßü‡¶æ ‡¶¨‡¶≤‡¶ø‡¶§‡ßá ‡¶≤‡¶æ‡¶ó‡¶ø‡¶≤‡¶æ‡¶Æ, ‘‡¶∏‡ß燶؇¶æ‡¶∞ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶ø ‡¶è‡¶ï‡¶ú‡¶® ‡¶Ü‡¶™‡¶®‡¶æ‡¶∞ ‡¶®‡¶ó‡¶£‡ßç‡¶Ø ‡¶õ‡¶æ‡¶§‡ß燶∞‡•§ ‡¶¶‡ßᇶ∂‡ßá-‡¶¨‡¶ø‡¶¶‡ßᇶ∂‡ßá ‡¶Ü‡¶™‡¶®‡¶æ‡¶∞ ‡¶ï‡¶§ ‡¶ñ‡ß燶؇¶æ‡¶§‡¶ø‡•§ ‡¶è‡¶á‡¶Æ‡¶æ‡¶§‡ß燶∞ ‡¶Ü‡¶™‡¶®‡¶ø ‡¶Ü‡¶®‡¶®‡ß燶¶‡¶¨‡¶æ‡¶ú‡¶æ‡¶∞ ‡¶Ö‡¶´‡¶ø‡¶∏‡ßá ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡¶á ‡¶∏‡¶æ‡¶Æ‡ß燶™‡ß燶∞‡¶¶‡¶æ‡ßü‡¶ø‡¶ï ‡¶¨‡¶≤‡ßá ‡¶Ü‡¶ñ‡ß燶؇¶æ‡¶§ ‡¶ï‡¶∞‡ßá ‡¶è‡¶∏‡ßᇶõ‡ßᇶ®‡•§ ‡¶è‡¶ñ‡¶æ‡¶®‡ßá ‡¶è‡¶∏‡ßá ‡¶Ü‡¶¨‡¶æ‡¶∞ ‡¶è‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶ï‡¶æ‡¶õ‡ßá ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶ï‡ßá ‡¶π‡ßá‡ßü ‡¶™‡ß燶∞‡¶§‡¶ø‡¶™‡¶®‡ß燶® ‡¶ï‡¶∞‡¶§‡ßá ‡¶≤‡ßᇶó‡ßᇶõ‡ßᇶ®‡•§ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡¶á ‡¶Ü‡¶™‡¶®‡¶ø ‡¶®‡¶æ ‡¶™‡ßú‡ßá‡¶á ‡¶ú‡¶æ‡ßü‡¶ó‡¶æ‡ßü ‡¶ú‡¶æ‡ßü‡¶ó‡¶æ‡ßü ‡¶è‡¶Æ‡¶® ‡¶¨‡¶ø‡¶∞‡ßLJ¶™ ‡¶∏‡¶Æ‡¶æ‡¶≤‡ßㇶö‡¶®‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡ßᇶõ‡ßᇶ®! ‡¶Ü‡¶™‡¶®‡¶æ‡¶∞ ‡¶≤‡¶ú‡ß燶ú‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡ßá ‡¶®‡¶æ?’

‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶∞ ‡¶ï‡¶•‡¶æ ‡¶∂‡ßᇶ∑ ‡¶®‡¶æ ‡¶π‡¶á‡¶§‡ßá‡¶á ‡¶∏‡ßҶ®‡¶§‡¶ø‡¶¨‡¶æ‡¶¨‡ßÅ ‡¶Ü‡¶∞ ‡¶π‡¶∞‡ßá ‡¶ï‡ßᇶ∑‡ß燶ü‡¶¨‡¶æ‡¶¨‡ßÅ ‡¶∏‡ßᇶñ‡¶æ‡¶®‡ßá ‡¶π‡¶á‡¶§‡ßá ‡¶â‡¶†‡¶ø‡ßü‡¶æ ‡¶ö‡¶≤‡¶ø‡ßü‡¶æ ‡¶ó‡ßᇶ≤‡ßᇶ®‡•§”

আমি জসীম উদ্দীনের বই থেকে বড় উদ্ধৃতি দিচ্ছি। কারণ বাংলা সাহিত্যের অন্দরমহলে যে সকল বিতর্ক শুধু সাহিত্যকে নয়, এমনকি লেখকের সঙ্গে লেখকের সম্পর্ককে নির্ণয় করেছে, -- যে লড়াই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্তর্গত তাগিদ তৈরি করেছে Рসে সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিষ্কার থাকা চাই।

জসীমউদ্দীন সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন আর সুনীতিবাবুর বিরোধ ছিল। সংখ্যালঘুর অধিপতি সাহিত্য আর সংখ্যাগরিষ্ঠের জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে দ্বন্দ বড়ই জীবন্ত, বড় বেশি তিক্ত ছিল। সেই ইতিহাস আমরা কতটুকুই বা আর জানি? বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বড় বড় পণ্ডিতদের মতবিরোধ যেমন আমরা দেখছি তেমনি সাহিত্যিকদের মধ্যে একই দ্বন্দ্ব নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। হরপসাদ শাস্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র সেনকে তাঁদের চিন্তার জন্য যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছে। শেষ জীবনে দীনেশচন্দ্র সেন এক হিশাবে উপেক্ষিত জীবনই যাপন করেছেন। শুধু দুই ধারার দুই লেখকের মধ্যেই নয়। একজন লেখকের মধ্যেও একই দ্বন্দ্ব কাজ করেছে। কাজ করে। বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথ যেমন। এই বিষয় নিয়ে আমরা কেউই বিশেষ কিছুই কাজ করি নি।

বাংলা গদ্যের বিবর্তনে সাহেব আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের হাতে তৈরি গদ্যের তর্ক তো হরপ্রসাদ-রবীন্দ্রনাথের বরাতে আমরা জানি। তারপর কলকাতাকেন্দ্রিক উচ্চবর্ণের হিন্দু সাহিত্যিকদের হাতে তৈরি গদ্য আর সেই গদ্যকে আদর্শ ধরে নিয়ে বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকদের গদ্যচর্চা। এই পথ -- যে পথে জসীমউদ্দীন কোন ফাঁকে আবার গ্রামে হারিয়ে গেলেন বোঝা মুশকিল হয় --সেই পথ বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকদের জন্য ছফা অনুমোদন করেছেন। কিন্তু আবুল মনসুর আহমদ করেন নাই। যাঁরা আবুল মনসুর আহমদ এই বিষয়ে কী মত পোষণ করতেন জানতে চান তাঁরা বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে তাঁর বিখ্যাত তর্কটা পড়ে দেখতে পারেন (চিন্তা ১৯৯৪)।

‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡ßü ‡¶ß‡¶∞‡ß燶Æ, ‡¶¨‡¶∞‡ß燶£, ‡¶∂‡ß燶∞‡ßᇶ£‡ßÄ ‡¶≤‡¶ø‡¶ô‡ßç‡¶ó ‡¶®‡¶ø‡¶∞‡ß燶¨‡¶ø‡¶∂‡ßᇶ∑‡ßá ‡¶≠‡¶¶‡ß燶∞‡¶≤‡ßㇶï‡ßᇶ∞ ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ ‡¶¨‡¶æ ‡¶Ü‡¶≠‡¶ø‡¶ú‡¶æ‡¶§‡ßç‡¶Ø ‡¶Ü‡¶∞ ‡¶∏‡ß燶¨‡¶æ‡¶§‡¶®‡ß燶§‡ß燶∞‡ß燶؇ßᇶ∞ ‡¶ó‡ßㇶƇ¶∞ ‡¶®‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶ö‡¶≤‡¶æ ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶æ ‘‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ’ ‡¶Ü‡¶õ‡ßᇕ§ ‡¶Ø‡ßá ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡ßü ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ ‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ß燶؇¶ö‡¶∞‡ß燶ö‡¶æ ‡¶π‡ßü, ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ ‡¶ó‡¶¶‡ß燶Ø, ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ ‡¶™‡¶¶‡ßç‡¶Ø ‡¶á‡¶§‡ß燶؇¶æ‡¶¶‡¶ø ‡¶≤‡ßᇶñ‡¶æ ‡¶π‡ßü‡•§ ‡¶Ü‡¶∞ ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡¶ø‡¶™‡¶∞‡ß涧‡ßá ‡¶Ü‡¶õ‡ßá ‡¶∏‡¶æ‡¶ß‡¶æ‡¶∞‡¶£ ‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßҶ∑‡ßᇶ∞ ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡•§ ‡¶î‡¶™‡¶®‡¶ø‡¶¨‡ßᇶ∂‡¶ø‡¶ï‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶î‡¶∞‡¶∏‡ßá ‡¶Ø‡ßá ‡¶ó‡¶¶‡ßç‡¶Ø ‡¶§‡ßà‡¶∞‡¶ø ‡¶π‡ßü‡ßᇶõ‡ßá ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶ó‡¶¶‡ß燶؇ßᇶ∞ ‡¶¨‡¶ø‡¶™‡¶∞‡ß涧‡ßá ‡¶∏‡¶æ‡¶ß‡¶æ‡¶∞‡¶£ ‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßҶ∑‡ßᇶ∞ ‡¶≠‡¶æ‡¶¨ ‡¶Ü‡¶∞ ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡¶∞ ‡¶Ø‡ßá ‡¶ú‡¶ó‡ßé ‡¶§‡¶æ‡¶ï‡ßá ‡¶≤‡ßㇶ≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ, ‡¶≤‡ßㇶ∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ßç‡¶Ø ‡¶¨‡¶≤‡ßá ‡¶∂‡¶®‡¶æ‡¶ï‡ß燶§ ‡¶ï‡¶∞‡¶≤‡ßá ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶â‡¶™‡¶ï‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡ßà ‡¶Ö‡¶™‡¶ï‡¶æ‡¶∞ ‡¶π‡ßü ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡¶∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ß燶؇ßá ‡¶∂‡ß燶∞‡ßᇶ£‡¶ø‡¶∞, ‡¶¨‡¶∞‡ß燶£‡ßᇶ∞ ‡¶è‡¶Æ‡¶®‡¶ï‡¶ø ‡¶®‡¶æ‡¶∞‡ß涙‡ßҶ∞‡ßҶ∑ ‡¶≠‡ßᇶ¶‡ßᇶ∞ ‡¶ö‡¶ø‡¶π‡ß燶® ‡¶ì ‡¶∏‡¶Ç‡¶ó‡ß燶∞‡¶æ‡¶Æ ‡¶Ü‡¶õ‡ßᇕ§ ‡¶∏‡¶Ç‡¶ñ‡ß燶؇¶æ‡¶ó‡¶∞‡¶ø‡¶∑‡ß燶† ‘‡¶≤‡ßã‡¶ï’ ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶∏‡¶Ç‡¶ñ‡ß燶؇¶æ‡¶≤‡¶ò‡ßÅ ‘‡¶≠‡¶¶‡ß燶∞’ ‡¶Ø‡¶ñ‡¶® ‡¶Ü‡¶≤‡¶æ‡¶¶‡¶æ ‡¶π‡ßü‡ßá ‡¶Ø‡¶æ‡ßü ‡¶Ü‡¶∞ ‡¶≠‡¶¶‡ß燶∞‡ßᇶ∞ ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡¶á ‡¶Ö‡¶ß‡¶ø‡¶™‡¶§‡¶ø ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ ‡¶π‡ßü‡ßá ‡¶ì‡¶†‡ßá ‡¶§‡¶ñ‡¶® ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡¶ø‡¶™‡¶∞‡ß涧‡ßá ‡¶∏‡¶æ‡¶ß‡¶æ‡¶∞‡¶£ ‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßҶ∑‡ßᇶ∞ ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡¶ï‡ßá ‡¶π‡¶∞‡¶™‡ß燶∞‡¶∏‡¶æ‡¶¶ ‡¶∂‡¶æ‡¶∏‡ß燶§‡ß燶∞‡ßć¶ì ‘‡¶ñ‡¶æ‡¶Å‡¶ü‡¶ø’ ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ ‡¶¨‡¶≤‡ßᇶõ‡ßᇶ®‡•§ ‡¶π‡¶∞‡¶™‡ß燶∞‡¶∏‡¶æ‡¶¶ ‡¶ï‡¶¨‡¶ø‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶â‡¶¶‡¶æ‡¶π‡¶∞‡¶£ ‡¶¶‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶Ø‡ßá ‘‡¶¨‡¶ø‡¶∂‡ßҶ¶‡ßç‡¶ß ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ‡¶∞’ ‡¶®‡¶ú‡¶ø‡¶∞ ‡¶π‡¶æ‡¶ú‡¶ø‡¶∞ ‡¶ï‡¶∞‡¶§‡ßá ‡¶ö‡ßá‡ßü‡ßᇶõ‡ßᇶ® ‡¶∏‡ßᇶü‡¶æ ‡¶ñ‡ßҶ¨‡¶á ‡¶§‡¶æ‡ß釶™‡¶™‡ßLJ¶∞‡ß燶£‡•§ ‡¶Ø‡¶¶‡¶ø ‡¶π‡¶∞‡¶™‡ß燶∞‡¶∏‡¶æ‡¶¶‡¶ï‡ßá ‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶¨‡ßҶù‡¶ø ‡¶§‡¶æ‡¶π‡¶≤‡ßá ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮‡ßᇶ∞ ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ ‡¶™‡ßŇ¶Å‡¶•‡¶ø‡¶∞ ‡¶™‡¶æ‡¶§‡¶æ ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶§‡ßà‡¶∞‡ßÄ ‡¶π‡ßü ‡¶®‡¶ø, ‡¶ï‡¶ø‡¶Æ‡ß燶¨‡¶æ ‡¶â‡¶ö‡ß燶ö‡¶ï‡ßㇶü‡¶ø‡¶∞ ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ ‡¶•‡ßᇶï‡ßá‡¶ì ‡¶®‡ßü‡•§ ‡¶ï‡¶ø‡¶®‡ß燶§‡ßÅ ‡¶∂‡ßҶ߇ßÅ ‡¶è‡¶§‡¶ü‡ßҶï‡ßÅ ‡¶¨‡¶≤‡¶≤‡ßá ‡¶∏‡¶∞‡¶≤‡ßć¶ï‡¶∞‡¶£‡ßᇶ∞ ‡¶≠‡ßü ‡¶Ü‡¶õ‡ßá ‡¶¨‡¶≤‡ßá ‡¶Æ‡¶®‡ßá ‡¶ï‡¶∞‡¶ø‡•§ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶Ø‡¶¶‡¶ø ‡¶™‡ß燶∞‡¶∂‡ß燶®‡¶ó‡ßҶ≤‡ßㇶï‡ßá ‡¶Ü‡¶≤‡¶æ‡¶¶‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡¶ø ‡¶§‡¶æ‡¶π‡¶≤‡ßá ‡¶Æ‡ßLJ¶≤ ‡¶§‡¶∞‡ß燶ü‡¶æ ‡¶Ü‡¶∞‡¶ì ‡¶ú‡¶Æ‡ßá ‡¶â‡¶†‡¶¨‡ßá ‡¶¨‡¶≤‡ßá ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡¶ø‡¶∂‡ß燶¨‡¶æ‡¶∏‡•§

‡¶è‡¶ï. ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡¶∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ß燶؇ßá ‡¶ú‡¶æ‡¶§, ‡¶¨‡¶∞‡ß燶£, ‡¶∂‡ß燶∞‡ßᇶ£‡ßÄ ‡¶ì ‡¶≤‡¶ø‡¶ô‡ß燶ó‡ßᇶ∞ ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶æ ‡¶≤‡ßú‡¶æ‡¶á ‡¶Ü‡¶õ‡ßᇕ§ ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ ‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ß燶؇ßá ‡¶è‡¶á ‡¶≤‡ßú‡¶æ‡¶á‡¶ü‡¶æ ‡¶ï‡ßć¶≠‡¶æ‡¶¨‡ßá ‡¶ò‡¶ü‡ßᇶõ‡ßá ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶æ ‡¶á‡¶§‡¶ø‡¶π‡¶æ‡¶∏ ‡¶ú‡¶æ‡¶®‡¶æ ‡¶¶‡¶∞‡¶ï‡¶æ‡¶∞‡•§ ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡¶∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ß燶؇ßá ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶¶‡¶æ‡¶ó‡¶ó‡ßҶ≤‡ßã ‡¶ï‡¶ø‡¶≠‡¶æ‡¶¨‡ßá ‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶∂‡¶®‡¶æ‡¶ï‡ß燶§ ‡¶ï‡¶∞‡¶¨? ‘‡¶ñ‡¶æ‡¶Å‡¶ü‡¶ø ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ’ ‡¶∏‡¶Ç‡¶ï‡ß燶∞‡¶æ‡¶®‡ß燶§ ‡¶§‡¶∞‡ßç‡¶ï ‡¶è‡¶¨‡¶Ç ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶∏‡¶ô‡ß燶ó‡ßá ‡¶∏‡¶æ‡¶ß‡¶æ‡¶∞‡¶£ ‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßҶ∑‡ßᇶ∞ ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡¶∞ ‡¶∏‡¶Æ‡ß燶™‡¶∞‡ß燶ï‡ßᇶ∞ ‡¶§‡¶∞‡ß燶ï‡ßᇶ∞ ‡¶™‡ß燶∞‡¶ß‡¶æ‡¶® ‡¶¶‡¶ø‡¶ï ‡¶è‡¶ü‡¶æ‡¶á‡•§

‡¶¶‡ßҶá. ‘‡¶ñ‡¶æ‡¶ü‡¶ø ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ’ ‡¶¨‡¶≤‡ßá ‡¶∏‡ß燶•‡¶ø‡¶∞ ‡¶®‡¶ø‡¶∞‡ß燶¶‡¶ø‡¶∑‡ß燶ü ‡¶ï‡¶ø‡¶õ‡ßÅ ‡¶®‡¶æ‡¶á‡•§ ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ ‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ß燶؇ßᇶ∞ ‡¶Ö‡¶≠‡ß燶؇¶®‡ß燶§‡¶∞‡ßć¶£ ‡¶≤‡ßú‡¶æ‡¶á‡ßü‡ßá ‡¶Ø‡ßá ‡¶ß‡¶æ‡¶∞‡¶æ‡¶ü‡¶ø ‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ß燶؇ßᇶ∞ ‡¶ó‡ßҶ£‡ßá ‡¶®‡ßü ‡¶¨‡¶∞‡¶Ç ‡¶ú‡¶æ‡¶§, ‡¶¨‡¶∞‡ß燶£, ‡¶∂‡ß燶∞‡ßᇶ£‡ßÄ, ‡¶≤‡¶ø‡¶ô‡ßç‡¶ó ‡¶ì ‡¶∞‡¶æ‡¶ú‡¶®‡ßà‡¶§‡¶ø‡¶ï ‡¶ï‡ß燶∑‡¶Æ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶ó‡ßҶ£‡ßá ‡¶è‡¶ñ‡¶®‡ßã ‡¶Ö‡¶ß‡¶ø‡¶™‡¶§‡¶ø ‡¶§‡¶æ‡¶ï‡ßá ‡¶™‡ß燶∞‡¶∂‡ß燶® ‡¶ï‡¶∞‡¶æ‡¶∞ ‡¶¶‡¶∞‡¶ï‡¶æ‡¶∞ ‡¶Ü‡¶õ‡ßᇕ§ ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶™‡ß燶∞‡¶∂‡ß燶®‡ßᇶ∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ßç‡¶Ø ‡¶¶‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶Ø‡ßá ‡¶ß‡¶æ‡¶∞‡¶æ‡¶ó‡ßҶ≤‡ßã ‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶¨‡¶ø‡¶∏‡ß燶Ƈßɇ¶§ ‡¶π‡ßü‡ßᇶõ‡¶ø ‡¶§‡¶æ‡¶ï‡ßá ‡¶ö‡ßᇶ®‡¶æ ‡¶∏‡¶π‡¶ú ‡¶π‡ßü, ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡ßà‡¶ö‡¶ø‡¶§‡ß燶∞‡ßç‡¶Ø ‡¶®‡¶ú‡¶∞‡ßá ‡¶™‡ßú‡ßá ‡¶è‡¶¨‡¶Ç ‡¶è‡¶ñ‡¶®‡¶ï‡¶æ‡¶∞ ‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ß燶؇ßᇶ∞ ‡¶∏‡¶ô‡ß燶ó‡ßá ‡¶∏‡¶ú‡ß涨 ‡¶∏‡¶Ç‡¶Ø‡ßã‡¶ó ‡¶ò‡¶ü‡¶æ‡¶®‡ßㇶ∞ ‡¶∏‡¶Æ‡ß燶≠‡¶æ‡¶¨‡¶®‡¶æ ‡¶§‡ßà‡¶∞‡¶ø ‡¶π‡ßü‡•§ ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ ‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ß燶؇¶ï‡ßá ‡¶Ü‡¶∞‡¶ì ‡¶∏‡ßɇ¶∑‡ß燶ü‡¶ø‡¶∂‡ßć¶≤ ‡¶ï‡¶∞‡¶æ‡¶∞ ‡¶ú‡¶®‡ßç‡¶Ø ‡¶è‡¶á ‡¶≤‡ßú‡¶æ‡¶á‡ßü‡ßᇶ∞ ‡¶á‡¶§‡¶ø‡¶π‡¶æ‡¶∏ ‡¶¨‡ßㇶù‡¶æ ‡¶è‡¶ñ‡¶® ‡¶ï‡¶∞‡ß燶§‡¶¨‡ßç‡¶Ø ‡¶π‡ßü‡ßá ‡¶¶‡¶æ‡¶Å‡ßú‡¶ø‡ßü‡ßᇶõ‡ßᇕ§

‡¶§‡¶ø‡¶®. ‡¶Æ‡ßҶñ‡ßᇶ∞ ‡¶ú‡¶¨‡¶æ‡¶® ‡¶Ü‡¶∞ ‡¶≤‡¶ø‡¶ñ‡¶ø‡¶§ ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡¶∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ß燶؇ßá ‡¶¶‡ß燶¨‡¶®‡ß燶¶‡ß燶¨‡ßᇶ∞ ‡¶á‡¶§‡¶ø‡¶π‡¶æ‡¶∏‡¶ü‡¶æ ‡¶ì‡¶™‡¶∞‡ßᇶ∞ ‡¶á‡¶§‡¶ø‡¶π‡¶æ‡¶∏ ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶Ü‡¶≤‡¶æ‡¶¶‡¶æ‡•§ ‡¶§‡¶æ‡¶ï‡ßá ‡¶Ü‡¶≤‡¶æ‡¶¶‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡ßá ‡¶¨‡¶ø‡¶ö‡¶æ‡¶∞ ‡¶ï‡¶∞‡¶æ‡¶á ‡¶¨‡¶ø‡¶ß‡ßá‡ßü‡•§ ‡¶®‡¶á‡¶≤‡ßá ‡¶è‡¶á ‡¶¶‡ß燶¨‡¶®‡ß燶¶‡ß燶¨‡ßᇶ∞ ‡¶¨‡¶ø‡¶∂‡ßᇶ∑ ‡¶ö‡¶∞‡¶ø‡¶§‡ß燶∞ ‡¶Ü‡ßú‡¶æ‡¶≤‡ßá ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶Ø‡ßᇶ§‡ßá ‡¶™‡¶æ‡¶∞‡ßᇕ§ ‡¶â‡¶ö‡ß燶ö ‡¶∂‡ß燶∞‡ßᇶ£‡ßć¶∞ ‡¶Ö‡¶≠‡¶ø‡¶ú‡¶æ‡¶§ ‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ß燶؇¶ì ‡¶Æ‡ßҶñ‡ßᇶ∞ ‡¶ú‡¶¨‡¶æ‡¶® ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶∞‡¶∏‡¶¶ ‡¶∏‡¶Ç‡¶ó‡ß燶∞‡¶π ‡¶ï‡¶∞‡ßᇕ§ ‡¶ï‡¶ø‡¶®‡ß燶§‡ßÅ ‡¶∏‡¶Ç‡¶ï‡¶ü‡¶ü‡¶æ ‡¶§‡¶ñ‡¶®‡¶á ‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶≠‡¶æ‡¶≤ ‡¶ß‡¶∞‡¶§‡ßá ‡¶™‡¶æ‡¶∞‡¶ø ‡¶Ø‡¶ñ‡¶® ‘‡¶™‡ß燶∞‡¶Æ‡¶ø‡¶§’ ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡¶∞ ‡¶¶‡¶æ‡¶™‡¶ü‡ßá ‡¶¨‡¶ø‡¶ö‡¶ø‡¶§‡ß燶∞ ‡¶ì ‡¶¨‡¶ø‡¶≠‡¶ø‡¶®‡ß燶® ‡¶Æ‡ßҶñ‡ßᇶ∞ ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ ‡¶¨‡¶æ ‡¶Æ‡¶æ‡¶§‡ßɇ¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡¶∞ ‡¶≠‡¶æ‡¶Å‡ßú‡¶æ‡¶∞ ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶∞‡¶∏‡¶¶ ‡¶∏‡¶Ç‡¶ó‡ß燶∞‡¶π ‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶ø‡¶§ ‡¶π‡ßü‡ßá ‡¶Ø‡¶æ‡ßü‡•§ ‡¶ï‡¶ø‡¶Ç‡¶¨‡¶æ ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶™‡ß燶∞‡¶≠‡¶æ‡¶¨‡ßá ‡¶¨‡¶æ‡¶ï‡ßç‡¶Ø ‡¶ó‡¶†‡¶® ‡¶ì ‡¶™‡¶¶‡¶¨‡¶ø‡¶®‡ß燶؇¶æ‡¶∏‡ßᇶ∞ ‡¶™‡¶∞‡ßć¶ï‡ß燶∑‡¶æ-‡¶®‡¶ø‡¶∞‡ßć¶ï‡ß燶∑‡¶æ ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ ‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ßç‡¶Ø ‡¶¨‡¶û‡ß燶ö‡¶ø‡¶§ ‡¶π‡ßü‡•§ ‡¶π‡¶∞‡¶™‡ß燶∞‡¶∏‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∞ ‘‡¶ñ‡¶æ‡¶Å‡¶ü‡¶ø ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ’ ‡¶®‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶§‡¶∞‡ß燶ï‡ßᇶ∞ ‡¶™‡ß燶∞‡ßü‡ßㇶú‡¶®‡ßćßü‡¶§‡¶æ ‡¶è‡¶á ‡¶ï‡¶æ‡¶∞‡¶£‡ßá‡¶á ‡¶Ø‡ßá ‡¶™‡ß燶∞‡¶Æ‡¶ø‡¶§ ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡ßü ‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ßç‡¶Ø ‡¶Ø‡ßá ‡¶ñ‡ßㇶ™‡ßᇶ∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ß燶؇ßá ‡¶¨‡¶®‡ß燶¶‡¶ø ‡¶π‡ßü‡ßá ‡¶ó‡ßᇶõ‡ßá -- ‡¶∂‡ßҶ߇ßÅ ‡¶∂‡¶¨‡ß燶¶ ‡¶¨‡ß燶؇¶¨‡¶π‡¶æ‡¶∞ ‡¶®‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶®‡ßü ‡¶¨‡¶æ‡¶ï‡ßç‡¶Ø ‡¶ó‡¶†‡¶® ‡¶¨‡¶æ ‡¶™‡¶¶‡¶¨‡¶ø‡¶®‡ß燶؇¶æ‡¶∏‡ßᇶ∞ ‡¶Ö‡¶≠‡ß燶؇¶æ‡¶∏‡ßá -- ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶®‡¶ø‡¶ó‡ßú ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶¨‡ßᇶ∞‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶Ü‡¶∏‡¶æ‡¶∞ ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶æ ‡¶∏‡¶Ç‡¶ï‡¶≤‡ß燶™ ‡¶è‡¶ñ‡¶® ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶ñ‡ßҶ¨‡¶á ‡¶¶‡¶∞‡¶ï‡¶æ‡¶∞‡•§ ‡¶ú‡ß涨‡¶®‡ß燶§ ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡¶∞ ‡¶ú‡¶ø‡¶π‡ß燶¨‡¶æ‡¶∞ ‡¶∏‡¶ô‡ß燶ó‡ßá ‡¶ï‡¶æ‡¶≤‡¶ø‡¶ï‡¶≤‡¶Æ‡ßᇶ∞ ‡¶Ü‡¶Å‡¶ï‡¶æ‡¶¨‡ßŇ¶Å‡¶ï‡¶ø ‡¶ù‡¶æ‡¶≤‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶®‡ßá‡ßü‡¶æ‡¶∞ ‡¶™‡ß燶∞‡ßü‡ßㇶú‡¶®‡ßćßü‡¶§‡¶æ ‡¶è‡¶¨‡¶Ç ‡¶§‡¶æ‡¶ó‡¶ø‡¶¶ ‡¶¶‡ßҶü‡ßã‡¶á ‡¶â‡¶™‡¶∏‡ß燶•‡¶ø‡¶§ ‡¶π‡ßü‡ßᇶõ‡ßᇕ§ ‡¶Ø‡ßᇶ® ‡¶∏‡ßᇶü‡¶æ ‡¶¨‡¶ø‡¶∂‡ßɇ¶ô‡ß燶ñ‡¶≤‡¶æ ‡¶ì ‡¶∏‡ß燶¨‡ßᇶö‡ß燶õ‡¶æ‡¶ö‡¶æ‡¶∞‡¶ø‡¶§‡¶æ ‡¶®‡¶æ ‡¶π‡ßü ‡¶∏‡ßᇶú‡¶®‡ßç‡¶Ø ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮‡ßᇶ∞ ‡¶ó‡¶¶‡ß燶؇¶ï‡ßá ‡¶®‡¶ú‡¶ø‡¶∞ ‡¶ß‡¶∞‡¶≤‡ßá ‡¶™‡¶∞‡ßć¶ï‡ß燶∑‡¶æ-‡¶®‡¶ø‡¶∞‡ßć¶ï‡ß燶∑‡¶æ‡¶∞ ‡¶∏‡ßҶ¨‡¶ø‡¶ß‡¶æ ‡¶π‡ßü‡•§

চার. ভাষার সম্প্রদায়গত ভেদ নিয়ে আলোচনা আজকের নয়, বহু দিনের। আরবি-ফারসি কতটা ব্যবহার হোল বা কতখানি বাংলা ভাষার সংস্কৃতায়ন হোল সেই কথা সম্প্রদায়গত ভেদ থেকে আলাদ করে বুঝতে হবে। তবে জাত, বর্ণ শ্রেণী, লিঙ্গের ভেদের সঙ্গে সম্প্রদায়গত ভেদের পার্থক্য আছে। মোট কথা হোল, বিভিন্ন দিক থেকে বাংলা সাহিত্যের বিচার ও বিবর্তন বোঝার কাজ আমাদের বাকি রয়ে গেছে। তবে এটা পরিষ্কার অনুমান, অভিমান বা অহংকার বাদ দিয়ে যদি জসীমউদ্দীনের পদ্যের দিকে আমরা আরও নজর দেয়ার অভ্যাস করি এবং এর সম্ভাবনা চর্চার মধ্য দিয়ে পরখ করে দেখি তাহলে বাংলা সাহিত্যের উপকার বৈ ক্ষতি হবে না, সেটা নিশ্চত। সম্প্রদায়গত ভেদ বাংলা ভাষায় আছে, কিনতি জসীমউদ্দীন নিজেই ১৯৬৩-৬৪ সালের দিকেবলছেন, এদেশের সাহিত্য শুধু হিন্দুর সাহিত্য হইবে না, পৃথক করিয়া মুসলমানের সাহিত্যও হইবে না। হিন্দু-মুসলমান এক ভাষায় কথা বলে তাই এই দেশের সাহিত্য হইবে হিন্দু-মুসলমানের সাহিত্য। সকলের সাহিত্য। সকলের ভাষা।

‡¶™‡¶æ‡¶Å‡¶ö . ‡¶î‡¶™‡¶®‡¶ø‡¶¨‡ßᇶ∂‡¶ø‡¶ï‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶∏‡¶ô‡ß燶ó‡ßá ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ ‡¶ó‡¶¶‡ßç‡¶Ø ‡¶è‡¶¨‡¶Ç ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ ‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ß燶؇ßᇶ∞ ‡¶∏‡¶Æ‡ß燶™‡¶∞‡ßç‡¶ï ‡¶¨‡¶ø‡¶ö‡¶æ‡¶∞‡•§ ‡¶ï‡¶≤‡¶ï‡¶æ‡¶§‡¶æ‡¶ï‡ßᇶ®‡ß燶¶‡ß燶∞‡¶ø‡¶ï ‡¶Ø‡ßá ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ ‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ß燶؇ßᇶ∞ ‡¶ï‡¶•‡¶æ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶¨‡¶≤‡¶ø ‡¶§‡¶æ‡¶ï‡ßá ‡¶î‡¶™‡¶®‡¶ø‡¶¨‡ßᇶ∂‡¶ø‡¶ï‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶á‡¶§‡¶ø‡¶π‡¶æ‡¶∏ ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶Ü‡¶≤‡¶æ‡¶¶‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡ßá ‡¶¨‡¶ø‡¶ö‡¶æ‡¶∞ ‡¶ï‡¶∞‡¶æ ‡¶Æ‡ßҶ∂‡¶ï‡¶ø‡¶≤‡•§ ‡¶è‡¶á ‡¶¨‡ß燶؇¶æ‡¶™‡¶æ‡¶∞‡¶ü‡¶æ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶ú‡¶æ‡¶®‡¶ø‡•§ ‡¶ï‡¶ø‡¶®‡ß燶§‡ßÅ ‡¶è‡¶á ‡¶¶‡¶ø‡¶ï‡ßá‡¶ì ‡¶¨‡¶ø‡¶∂‡ßᇶ∑ ‡¶ï‡ßㇶ® ‡¶ï‡¶æ‡¶ú ‡¶π‡ßü‡ßᇶõ‡ßá ‡¶¨‡¶≤‡ßá ‡¶Æ‡¶®‡ßá ‡¶π‡ßü ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶¨‡¶æ‡¶ô‡¶æ‡¶≤‡¶ø ‡¶Æ‡ßҶ∏‡¶≤‡¶Æ‡¶æ‡¶® ‡¶™‡ß燶∞‡¶æ‡ßü ‡¶è‡¶ï‡¶∂ ‡¶¨‡¶õ‡¶∞ ‡¶á‡¶Ç‡¶∞‡ßᇶú‡¶ø ‡¶∂‡ßᇶñ‡ßᇶ®‡¶ø, ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶è‡¶ï‡¶∂ ‡¶¨‡¶õ‡¶∞‡ßᇶ∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ß燶؇ßá ‡¶π‡¶ø‡¶®‡ß燶¶‡ßÅ ‡¶∏‡¶Æ‡ß燶™‡ß燶∞‡¶¶‡¶æ‡ßü‡ßᇶ∞ ‡¶á‡¶Ç‡¶∞‡ßᇶú‡¶ø ‡¶∂‡¶ø‡¶ï‡ß燶∑‡¶æ ‡¶è‡¶¨‡¶Ç ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶™‡ß燶∞‡¶≠‡¶æ‡¶¨‡ßá ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ ‡¶ó‡¶¶‡ßç‡¶Ø ‡¶ì ‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ß燶؇ßᇶ∞ ‡¶Ø‡ßá ‡¶â‡ß釶∞‡ßç‡¶Ø ‡¶ò‡¶ü‡ßᇶõ‡ßá ‡¶è‡¶¨‡¶Ç ‡¶¨‡¶ô‡ß燶ó‡ßćßü ‘‡¶Ü‡¶ß‡ßҶ®‡¶ø‡¶ï‡¶§‡¶æ’ ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶Ü‡¶ß‡¶ø‡¶™‡¶§‡ßç‡¶Ø ‡¶¨‡¶ø‡¶∏‡ß燶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶ï‡¶∞‡¶§‡ßá ‡¶∏‡¶ï‡ß燶∑‡¶Æ ‡¶π‡ßü‡ßᇶõ‡ßá ‡¶§‡¶æ‡¶ï‡ßá ‡¶∂‡ßҶ߇ßÅ ‡¶π‡¶ø‡¶®‡ß燶¶‡ßÅ-‡¶Æ‡ßҶ∏‡¶≤‡¶Æ‡¶æ‡¶® ‡¶≠‡ßᇶ¶‡¶¨‡ßҶ¶‡ß燶߇¶ø ‡¶¶‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶¨‡ßㇶù‡¶æ ‡¶Ø‡¶æ‡¶¨‡ßá ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶π‡¶ø‡¶®‡ß燶¶‡ßÅ ‡¶ï‡¶ø ‡¶Æ‡ßҶ∏‡¶≤‡¶Æ‡¶æ‡¶® ‡¶â‡¶≠‡ßü‡ßᇶ∞‡¶á ‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ß燶؇ßᇶ∞ ‡¶ö‡¶∞‡ß燶ö‡¶æ ‡¶î‡¶™‡¶®‡¶ø‡¶¨‡ßᇶ∂‡¶ø‡¶ï ‡¶ó‡¶§‡¶ø-‡¶™‡ß燶∞‡¶ï‡ß燶∞‡¶ø‡ßü‡¶æ‡¶∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ß燶؇ßᇕ§ ‡¶è‡¶á ‡¶π‡ßŇ¶Å‡¶∂ ‡¶Æ‡¶æ‡¶•‡¶æ‡ßü ‡¶®‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ ‡¶ó‡¶¶‡ß燶؇ßᇶ∞ ‡¶¨‡¶ø‡¶ö‡¶æ‡¶∞ ‡¶ï‡¶∞‡¶§‡ßá ‡¶¨‡¶∏‡¶≤‡ßá ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮‡ßᇶ∞ ‡¶ó‡¶¶‡ß燶؇ßá ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡ßÅ ‡¶π‡ßᇶ懶Ҷö‡¶ü ‡¶ñ‡ßᇶ§‡ßá ‡¶π‡ßü‡•§ ‡¶∏‡¶π‡¶ú, ‡¶∏‡¶∞‡¶≤ ‡¶®‡¶ø‡¶∞‡ß燶≠‡¶æ‡¶® ‡¶ó‡ß燶∞‡¶æ‡¶Æ‡ßć¶£ ‡¶Ö‡¶≠‡¶ø‡¶ú‡ß燶û‡¶§‡¶æ ‡¶§‡¶æ‡¶Å‡¶∞ ‡¶ó‡¶¶‡ß燶؇ßá ‡¶â‡¶†‡ßá ‡¶Ü‡¶∏‡¶õ‡ßᇕ§ ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮‡ßᇶ∞ ‡¶ó‡¶¶‡ßç‡¶Ø ‡¶¨‡¶æ ‡¶ï‡¶¨‡¶ø‡¶§‡¶æ ‡¶™‡ßú‡¶≤‡ßá ‡¶è‡¶á ‡¶∞‡¶ï‡¶Æ ‡¶Ö‡¶≠‡¶ø‡¶ú‡ß燶û‡¶§‡¶æ ‡¶π‡ßü ‡¶Ø‡ßá, ‡¶è‡¶á ‡¶¶‡ßᇶ∂‡ßá ‡¶á‡¶Ç‡¶∞‡ßᇶú ‡¶∂‡¶æ‡¶∏‡¶® ‡¶¨‡¶≤‡ßá ‡¶™‡ß燶∞‡¶¨‡¶≤ ‡¶ì ‡¶™‡ß燶∞‡¶§‡¶æ‡¶™‡¶æ‡¶®‡ß燶¨‡¶ø‡¶§ ‡¶ï‡¶ø‡¶õ‡ßÅ ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶æ ‡¶ò‡¶ü‡ßᇶõ‡ßá ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶ï‡ßㇶ® ‡¶ö‡¶ø‡¶π‡ß燶® ‡¶®‡¶æ‡¶á‡•§ ‡¶¨‡ßҶù‡¶ø ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ ‡¶®‡¶ø‡¶ú‡ßᇶ∞ ‡¶ï‡¶•‡¶æ ‡¶®‡¶ø‡¶ú‡ßá ‡¶¨‡¶≤‡¶§‡ßá ‡¶¨‡¶∏‡ßᇶõ‡ßᇕ§ ‡¶î‡¶™‡¶®‡¶ø‡¶¨‡ßᇶ∂‡¶ø‡¶ï‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶á‡¶§‡¶ø‡¶π‡¶æ‡¶∏‡ßᇶ∞ ‡¶¨‡¶æ‡¶á‡¶∞‡ßá ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ‡¶∞ ‡¶®‡¶ø‡¶ú‡ßᇶ∞ ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶æ ‡¶á‡¶§‡¶ø‡¶π‡¶æ‡¶∏ ‡¶ì ‡¶Ö‡¶≠‡¶ø‡¶ú‡ß燶û‡¶§‡¶æ ‡¶Ü‡¶õ‡ßᇕ§ ‡¶Ø‡¶æ‡¶ï‡ßá ‘‡¶Ü‡¶ß‡ßҶ®‡¶ø‡¶ï‡¶§‡¶æ’, ‡¶ï‡¶≤‡¶ï‡¶æ‡¶§‡¶æ‡¶ï‡ßᇶ®‡ß燶¶‡ß燶∞‡¶ø‡¶ï‡¶§‡¶æ ‡¶¨‡¶æ ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶™‡ß燶∞‡¶§‡¶ø‡¶ï‡ß燶∞‡¶ø‡ßü‡¶æ‡ßü ‡¶∏‡¶Æ‡ß燶™‡ß燶∞‡¶¶‡¶æ‡ßü‡¶ó‡¶§ ‡¶∏‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§‡ßç‡¶Ø ‡¶á‡¶§‡ß燶؇¶æ‡¶¶‡¶ø ‡¶ï‡ßㇶ® ‡¶ñ‡¶æ‡¶™‡ßá‡¶á ‡¶´‡ßᇶ≤‡¶æ ‡¶Ø‡¶æ‡ßü ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶¨‡ßҶù‡¶ø ‡¶è‡¶á ‡¶Ö‡¶∞‡ß燶•‡ßá‡¶á ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮‡ßᇶ∞ ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ ‡¶≠‡¶æ‡¶∑‡¶æ‡¶∞ ‡¶®‡¶§‡ßҶ® ‡¶è‡¶ï ‡¶®‡¶Æ‡ßҶ®‡¶æ‡•§

ছয়. আগের কথার আবহে এবার কিছু নতুন কথা বলে শেষ করব।

সংখ্যালঘু ভদ্রলোকের ধ্যানধারণার আধিপত্য ঔপনিবেশিকতার ফল। তার মানে জাতীয় সাহিত্যের ভাব ও ভাষা নিয়ে তর্কটা একই সঙ্গে ঔপনিবেশিকতার সঙ্গে বাহাসও বটে। কিন্তু ঔপনিবেশিকতার ইতিহাসের বাইরে আমাদের নিজেদের আরও অনেক বিচিত্র ইতিহাস নিশ্চয়ই আছে। এই কথা আগে বলেছি। সেটা শুধু জসীম উদ্দীনের মতোই হতে হবে এমন কোন কথা নাই। কেউ দাবি করতে পারেন বাউল ফকিরদের গানও তেমন একটি নজির। যাই হোক, জসীম উদ্দীন একটা নজির এবং অন্য উদাহরণ থেকে ভিন্ন রকমের নজির আমরা চাইলে দিতে পারি।

‡¶Ü‡¶Æ‡¶ø ‡¶Ø‡ßá ‡¶Ö‡¶≠‡¶ø‡¶ú‡ß燶û‡¶§‡¶æ, ‘‡¶™‡¶∞‡¶Æ‡ßᇶ∞ ‡¶Æ‡ßҶπ‡ßLJ¶∞‡ß燶§‡ßá’ ‡¶¨‡¶æ ‡¶ò‡ßú‡¶ø‡¶∞ ‡¶ï‡¶•‡¶æ ‡¶¨‡¶≤‡ßᇶõ‡¶ø, ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶¨‡¶ø‡¶∑‡ßü‡ßá ‡¶¶‡ßÅ’‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶æ ‡¶®‡¶ú‡¶ø‡¶∞ ‡¶¶‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶∂‡ßᇶ∑ ‡¶ï‡¶∞‡¶¨‡•§ ‘‡¶Æ‡¶æ‡ßü‡ßᇶ∞ ‡¶∏‡¶Ç‡¶∏‡¶æ‡¶∞’ ‡¶®‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶≤‡¶ø‡¶ñ‡ßᇶõ‡ßᇶ® : ‘‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶∞ ‡¶ï‡ßㇶ® ‡¶≠‡¶æ‡¶á ‡¶π‡¶ì‡ßü‡¶æ‡¶∞ ‡¶Ü‡¶ó‡ßá ‡¶Æ‡¶æ ‡¶ó‡ßㇶ™‡¶®‡ßá ‡¶ï‡¶ø‡¶õ‡ßÅ ‡¶ö‡¶ø‡¶Å‡ßú‡¶æ ‡¶ï‡ßҶü‡¶ø‡ßü‡¶æ ‡¶ò‡¶∞‡ßᇶ∞ ‡¶Æ‡¶æ‡¶ö‡¶æ‡¶∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ß燶؇ßá ‡¶≤‡ßŇ¶ï‡¶æ‡¶á‡ßü‡¶æ ‡¶∞‡¶æ‡¶ñ‡¶ø‡ßü‡¶æ‡¶õ‡¶ø‡¶≤‡ßᇶ®‡•§’ ‡¶Æ‡¶æ‡ßü‡ßᇶ∞ ‡¶∏‡¶Ç‡¶∏‡¶æ‡¶∞ ‡¶®‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶è‡¶á‡¶≠‡¶æ‡¶¨‡ßá ‡¶ï‡¶•‡¶æ‡¶∞ ‡¶∂‡ßҶ∞‡ßŇ•§ ‡¶Ü‡¶∏‡¶≤‡ßá ‡¶≤‡¶ø‡¶ñ‡¶õ‡ßᇶ® ‡¶§‡¶æ‡¶Å‡¶∞ ‡¶Æ‡¶æ‡ßü‡ßᇶ∞ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶≤‡ßá ‡¶ó‡¶æ‡¶Å‡ßü‡ßᇶ∞ ‡¶™‡ßã‡ßü‡¶æ‡¶§‡¶ø ‡¶Æ‡ßá‡ßü‡ßᇶ¶‡ßᇶ∞ ‡¶ú‡ß涨‡¶®‡•§ ‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ‡¶â‡¶¶‡ß燶¶‡ß涮 ‡¶Æ‡¶æ‡¶ö‡¶æ‡ßü ‡¶≤‡ßŇ¶ï‡¶ø‡ßü‡ßá ‡¶∞‡¶æ‡¶ñ‡¶æ ‡¶ï‡ßҶü‡¶ø‡ßü‡¶æ ‡¶∞‡¶æ‡¶ñ‡¶æ ‡¶ö‡¶ø‡¶Å‡ßú‡¶æ ‡¶ñ‡ßá‡ßü‡ßá ‡¶´‡ßᇶ≤‡ßá ‡¶ü‡ßᇶ∞ ‡¶™‡ßá‡ßü‡ßᇶõ‡¶ø‡¶≤‡ßᇶ® ‡¶§‡¶ø‡¶®‡¶ø ‡¶ï‡ßÄ ‡¶ï‡¶æ‡¶£‡ß燶°‡¶ü‡¶ø ‡¶ï‡¶∞‡ßᇶõ‡ßᇶ®‡•§

‘‡¶§‡¶ñ‡¶®‡¶ï‡¶æ‡¶∞ ‡¶¶‡¶ø‡¶®‡ßá ‡¶Ü‡¶Å‡¶§‡ßŇßú‡¶ò‡¶∞‡ßᇶ∞ ‡¶™‡ßã‡ßü‡¶æ‡¶§‡¶ø‡¶∞‡¶æ ‡¶∂‡ßҶ߇ßÅ ‡¶è‡¶ï‡¶¨‡ßᇶ≤‡¶æ ‡¶≠‡¶æ‡¶§ ‡¶ñ‡¶æ‡¶á‡¶§‡ßá ‡¶™‡¶æ‡¶á‡¶§‡•§ ‡¶∞‡¶æ‡¶§‡ßá ‡¶ö‡¶ø‡¶Å‡ßú‡¶æ ‡¶≠‡¶æ‡¶ú‡¶æ ‡¶õ‡¶æ‡¶§‡ßÅ ‡¶ù‡¶æ‡¶≤‡¶∏‡¶π ‡¶ñ‡¶æ‡¶á‡¶¨‡¶æ‡¶∞ ‡¶®‡¶ø‡ßü‡¶Æ ‡¶õ‡¶ø‡¶≤‡•§ ‡¶Ü‡¶Å‡¶§‡ßŇßú‡¶ò‡¶∞‡ßá ‡¶¨‡¶∏‡¶ø‡ßü‡¶æ ‡¶ù‡¶æ‡¶≤‡ßᇶ∞ ‡¶õ‡¶æ‡¶§‡ßŇ¶ì ‡¶Æ‡¶æ ‡¶è‡¶ï‡¶æ ‡¶ñ‡¶æ‡¶á‡¶§‡ßᇶ® ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶¶‡¶ø‡¶ó‡¶ï‡ßá ‡¶≠‡¶æ‡¶ó ‡¶¶‡¶ø‡¶§‡ßᇶ®‡•§ ‡¶Æ‡¶æ‡ßü‡ßᇶ∞ ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶¶‡ßҶ∞‡ß燶¶‡¶ø‡¶®‡ßᇶ∞ ‡¶Ö‡¶¨‡¶≤‡¶Æ‡ß燶¨‡¶® ‡¶ö‡¶ø‡¶Å‡ßú‡¶æ‡¶ó‡ßҶ≤‡¶ø ‡¶ñ‡¶æ‡¶á‡ßü‡¶æ ‡¶Æ‡¶æ‡¶ï‡ßá ‡¶Ø‡ßá ‡¶ï‡ßÄ ‡¶Ö‡¶∏‡ßҶ¨‡¶ø‡¶ß‡¶æ‡ßü ‡¶´‡ßᇶ≤‡¶ø‡¶≤‡¶æ‡¶Æ ‡¶§‡¶ñ‡¶®‡¶ï‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡¶æ‡¶≤‡¶ï ‡¶¨‡ßü‡¶∏‡ßá ‡¶§‡¶æ‡¶π‡¶æ ‡¶¨‡ßҶù‡¶ø‡¶§‡ßá ‡¶∂‡¶ø‡¶ñ‡¶ø ‡¶®‡¶æ‡¶á‡•§’ (‡¶ú‡¶∏‡ßć¶Æ ‡ß®‡ß¶‡ß¶‡ßß ; ‡ß¨‡ßß)

ঔপনিবেশিক টানাপড়নের ইতিহাসের বাইরে একটা আরেক ইতিহাস, অন্যধরনের অভিজ্ঞতার মধ্যে বাস করা আর এই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লেখার মধ্যে পার্থক্য আছে। যখনই আমরা লিখছি তখনই আমরা ইতিহাসের জগতেও প্রবেশ করছি। আমার জিজ্ঞাসা ওখানে যে শুধু বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক ইতিহাস লিখলে সেটা একটি জনগোষ্ঠীর একমাত্র ইতিহাস হবে কেন? ইতিহাসেরও তো বিচিত্র দিক আছে। তার বাঁক আর মোড়ও বিস্তর আর বিভিন্ন। ইতিহাস সরলরৈখিক, এটা কে বলল? তাছাড়া ইতিহাস যদি এই কালে বয়ান হয় তো নানানজনের বয়ানের বিষয় আর মুন্সিয়ানার মধ্যেও ফারাক থাকবে। বাংলার পোয়াতি মেয়েদের ইতিহাসও ইতিহাস। এই দিকগুলো জসীমউদ্দীনের চোখে পড়েছে। আশ্চর্য!

‘‡¶Æ‡¶æ ‡¶Ü‡¶Å‡¶§‡ßŇßú‡¶ò‡¶∞‡ßá ‡¶Ø‡¶æ‡¶á‡ßü‡¶æ ‡¶Æ‡¶æ‡¶§‡ß燶∞ ‡¶õ‡ßü‡¶¶‡¶ø‡¶® ‡¶ï‡¶æ‡¶ü‡¶æ‡¶á‡¶§‡ßᇶ®‡•§ ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶õ‡ßü‡¶¶‡¶ø‡¶®‡¶ì ‡¶Ü‡¶Å‡¶§‡ßŇßú‡¶ò‡¶∞‡ßá ‡¶¨‡¶∏‡¶ø‡ßü‡¶æ‡¶á ‡¶Æ‡¶æ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶ñ‡¶æ‡¶ì‡ßü‡¶æ-‡¶¶‡¶æ‡¶ì‡ßü‡¶æ‡¶∞ ‡¶§‡¶¶‡¶æ‡¶∞‡¶ï ‡¶ï‡¶∞‡¶ø‡¶§‡ßᇶ®‡•§ ‡¶õ‡ßü‡¶¶‡¶ø‡¶® ‡¶™‡¶∞‡ßá ‡¶Ü‡¶Å‡¶§‡ßŇßú‡¶ò‡¶∞ ‡¶≤‡ßᇶ™‡¶ø‡ßü‡¶æ-‡¶™‡ßҶõ‡¶ø‡ßü‡¶æ ‡¶Æ‡¶æ ‡¶¨‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶∞ ‡¶π‡¶á‡¶§‡ßᇶ®‡•§ ‡¶®‡¶§‡ßҶ® ‡¶≠‡¶æ‡¶á‡¶ï‡ßá ‡¶™‡¶æ‡¶á‡ßü‡¶æ ‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶®‡¶§‡ßҶ® ‡¶ñ‡ßᇶ≤‡¶®‡¶æ‡¶∞ ‡¶Æ‡¶§‡ßã ‡¶Ü‡¶¶‡¶∞ ‡¶ï‡¶∞‡¶ø‡¶§‡¶æ‡¶Æ‡•§ ‡¶è‡¶á ‡¶õ‡ßü‡¶¶‡¶ø‡¶® ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶Ü‡¶Å‡¶§‡ßŇßú‡¶ò‡¶∞‡ßá ‡¶Ø‡¶æ‡¶ì‡ßü‡¶æ ‡¶®‡¶ø‡¶∑‡ßá‡¶ß ‡¶õ‡¶ø‡¶≤‡•§ ‡¶Ø‡¶¶‡¶ø‡¶¨‡¶æ ‡¶π‡¶†‡¶æ‡ßé ‡¶ï‡ßㇶ®‡¶¶‡¶ø‡¶® ‡¶∏‡ßᇶñ‡¶æ‡¶®‡ßá ‡¶¢‡ßŇ¶ï‡¶ø‡¶§‡¶æ‡¶Æ ‡¶¨‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶∞‡ßá ‡¶Ü‡¶∏‡¶ø‡ßü‡¶æ ‡¶∏‡ß燶®‡¶æ‡¶® ‡¶ï‡¶∞‡¶ø‡¶§‡ßá ‡¶π‡¶á‡¶§‡•§ ‡¶®‡¶§‡ßҶ¨‡¶æ ‡¶™‡¶æ‡ßú‡¶æ‡¶∞ ‡¶ï‡ßᇶπ‡¶á ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶¶‡¶ø‡¶ó‡¶ï‡ßá ‡¶õ‡ßŇ¶Å‡¶á‡¶§ ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶ï‡ßᇶ¶‡¶æ‡¶∞‡¶ø‡¶∞ ‡¶Æ‡¶æ ‡¶π‡¶æ‡¶§-‡¶™‡¶æ ‡¶ß‡ßҶá‡ßü‡¶æ ‡¶≠‡¶æ‡¶≤‡ßㇶƇ¶§‡ßã ‡¶™‡¶∞‡¶ø‡¶∑‡ß燶懶∞ ‡¶ï‡¶∞‡¶ø‡ßü‡¶æ ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶π‡¶æ‡¶§-‡¶™‡¶æ ‡¶Ü‡¶ó‡ßҶ®‡ßá ‡¶∏‡ßᇶŇ¶ï‡¶ø‡ßü‡¶æ ‡¶ò‡¶∞‡ßá ‡¶¢‡ßŇ¶ï‡¶ø‡¶§‡•§ ‡¶∏‡¶ï‡¶æ‡¶≤ ‡¶π‡¶á‡¶≤‡ßá ‡¶Ü‡¶Å‡¶§‡ßŇßú‡¶ò‡¶∞ ‡¶á‡¶π‡¶§‡ßá ‡¶¨‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶∞ ‡¶π‡¶á‡ßü‡¶æ ‡¶∏‡ß燶®‡¶æ‡¶® ‡¶ï‡¶∞‡¶ø‡ßü‡¶æ ‡¶§‡¶¨‡ßá ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶Ö‡¶®‡ß燶؇¶æ‡¶®‡ßç‡¶Ø ‡¶ï‡¶æ‡¶ú‡¶ï‡¶∞‡ßç‡¶Æ ‡¶ï‡¶∞‡¶ø‡¶§‡•§ ‡¶Ü‡¶Å‡¶§‡ßŇßú‡¶ò‡¶∞‡¶ñ‡¶æ‡¶®‡¶ø‡¶∞ ‡¶¶‡¶∞‡¶ú‡¶æ ‡¶™‡ß燶∞‡¶æ‡ßü‡¶á ‡¶¨‡¶®‡ßç‡¶ß ‡¶•‡¶æ‡¶ï‡¶ø‡¶§‡•§ ‡¶ò‡¶∞‡ßᇶ∞ ‡¶∏‡¶æ‡¶Æ‡¶®‡ßá ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶æ ‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶ó‡¶∞‡ßҶ∞ ‡¶Æ‡¶æ‡¶•‡¶æ‡¶∞ ‡¶π‡¶æ‡ßú, ‡¶è‡¶ï‡¶ú‡ßã‡ßú‡¶æ ‡¶õ‡ßᇶŇßú‡¶æ ‡¶ú‡ßҶ§‡¶æ ‡¶ì ‡¶™‡¶ø‡¶õ‡¶æ ‡¶∞‡¶æ‡¶ñ‡¶æ ‡¶π‡¶á‡¶§, ‡¶Ø‡ßᇶ® ‡¶ï‡ßㇶ®‡ßã ‡¶Ö‡¶™‡¶¶‡ßᇶ¨‡¶§‡¶æ ‡¶Ü‡¶∏‡¶ø‡ßü‡¶æ ‡¶∂‡¶ø‡¶∂‡ßҶ∞ ‡¶ï‡ß燶∑‡¶§‡¶ø ‡¶®‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡ßá -- ‡¶ï‡ßㇶ®‡ßã ‡¶Ü‡¶ü‡¶ï‡ßŇßú‡ßã ‡¶Æ‡¶æ‡ßü‡ßᇶ∞ ‡¶¨‡¶¶‡¶¶‡ßɇ¶∑‡ß燶ü‡¶ø ‡¶Ø‡¶æ‡¶§‡ßá ‡¶∂‡¶ø‡¶∂‡ßҶ∞ ‡¶â‡¶™‡¶∞ ‡¶®‡¶æ ‡¶™‡ßú‡¶ø‡¶§‡ßá ‡¶™‡¶æ‡¶∞‡ßᇕ§ ‡¶Ø‡¶¶‡¶ø ‡¶¨‡¶æ ‡¶™‡ßú‡ßá ‡¶§‡¶æ‡¶π‡¶æ‡¶§‡ßá ‡¶∂‡¶ø‡¶∂‡ßҶ∞ ‡¶ï‡ßㇶ®‡ßã ‡¶ï‡ß燶∑‡¶§‡¶ø ‡¶π‡¶á‡¶¨‡ßá ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶ï‡¶æ‡¶∞‡¶£ ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶™‡¶∞‡¶á ‡¶ò‡¶∞‡ßᇶ∞ ‡¶∏‡¶æ‡¶Æ‡¶®‡ßá ‡¶≤‡¶ü‡¶ï‡¶æ‡¶®‡ßã ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶π‡¶æ‡ßú, ‡¶õ‡ßᇶŇßú‡¶æ ‡¶ú‡ßҶ§‡¶æ ‡¶Ü‡¶∞ ‡¶™‡¶ø‡¶õ‡¶æ‡¶∞ ‡¶â‡¶™‡¶∞ ‡¶ö‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶≤‡ßá‡¶á ‡¶§‡¶æ‡¶π‡¶æ‡¶∞ ‡¶ï‡ßҶ¶‡ßɇ¶∑‡ß燶ü‡¶ø ‡¶®‡¶∑‡ß燶ü ‡¶π‡¶á‡ßü‡¶æ ‡¶Ø‡¶æ‡¶á‡¶¨‡ßᇕ§’

এই অভিজ্ঞতাগুলো ঔপনিবেশিকতার নজরে নৃতাত্ত্বিক উপাদান হিসেবে পড়াই রেওয়াজ। কিন্তু আমাদের পড়তে হবে আমাদের নিজেদের ইতিহাস হিশাবে, নিজেদের অভিজ্ঞতা হিশাবে। আরও বিস্ময়ের যে জসীমউদ্দীন লিখেছেন তাঁর মায়ের সংসারের কথা -- যে সংসারের তখনও হিন্দু ও মুসলমানের ভেদ ততটা প্রকট হয়ে ওঠেনি। যদিও হিন্দু পোয়াতির অবস্থা তুলনায় আরও শোচনীয়।

‘‡¶π‡¶ø‡¶®‡ß燶¶‡ßҶ™‡¶æ‡ßú‡¶æ‡ßü ‡¶™‡ßã‡ßü‡¶æ‡¶§‡¶ø‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶Ö‡¶¨‡¶∏‡ß燶•‡¶æ ‡¶¨‡ßú‡¶á ‡¶∂‡ßㇶö‡¶®‡ßćßü ‡¶õ‡¶ø‡¶≤‡•§ ‡¶§‡¶æ‡¶π‡¶æ‡¶∞‡¶æ ‡¶â‡¶†‡¶æ‡¶®‡ßᇶ∞ ‡¶Æ‡¶ß‡ß燶؇ßá ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶ø ‡¶ï‡ßŇ¶Å‡ßú‡ßᇶò‡¶∞ ‡¶§‡ßҶ≤‡¶ø‡ßü‡¶æ ‡¶¶‡¶ø‡¶§‡•§ ‡¶∏‡ßᇶñ‡¶æ‡¶®‡ßá ‡¶è‡¶ï ‡¶Æ‡¶æ‡¶∏‡ßᇶ∞ ‡¶ú‡¶®‡ßç‡¶Ø ‡¶∏‡¶¶‡ß燶؇ßㇶú‡¶æ‡¶§ ‡¶∂‡¶ø‡¶∂‡ßÅ ‡¶ì ‡¶™‡ßã‡ßü‡¶æ‡¶§‡¶ø‡¶ï‡ßá ‡¶ï‡¶æ‡¶ü‡¶æ‡¶á‡¶§‡ßá ‡¶π‡¶á‡¶§‡•§ ‡¶¨‡ßɇ¶∑‡ß燶ü‡¶ø-‡¶¨‡¶æ‡¶¶‡¶≤‡ßá ‡¶â‡¶†‡¶æ‡¶®‡ßᇶ∞ ‡¶™‡¶æ‡¶®‡¶ø-‡¶ó‡ßú‡¶æ‡¶á‡ßü‡¶æ ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶ò‡¶∞‡ßá ‡¶™‡ß燶∞‡¶¨‡ßᇶ∂ ‡¶ï‡¶∞‡¶ø‡¶§‡•§ ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶ï‡ßŇ¶Å‡ßú‡ßᇶò‡¶∞ ‡¶™‡ßㇶï‡ß燶§ ‡¶®‡¶æ ‡¶¨‡¶≤‡¶ø‡ßü‡¶æ ‡¶Ö‡¶®‡ßá‡¶ï ‡¶∏‡¶Æ‡ßü ‡¶ù‡ßú‡ßá ‡¶â‡ßú‡¶æ‡¶á‡ßü‡¶æ ‡¶≤‡¶á‡ßü‡¶æ ‡¶Ø‡¶æ‡¶á‡¶§‡•§ ‡¶§‡¶ñ‡¶® ‡¶Ö‡¶∏‡¶π‡¶æ‡ßü ‡¶Æ‡¶æ ‡¶ì ‡¶∂‡¶ø‡¶∂‡ßÅ ‡¶®‡¶ø‡¶â‡¶Æ‡ßㇶ®‡¶ø‡ßü‡¶æ ‡¶π‡¶á‡ßü‡¶æ ‡¶Æ‡¶æ‡¶∞‡¶æ ‡¶Ø‡¶æ‡¶á‡¶§‡•§ ‡¶è‡¶ï ‡¶Æ‡¶æ‡¶∏ ‡¶è‡¶á‡¶≠‡¶æ‡¶¨‡ßá ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶ï‡ßŇ¶Å‡ßú‡ßᇶò‡¶∞‡ßá ‡¶•‡¶æ‡¶ï‡¶ø‡ßü‡¶æ ‡¶Æ‡¶æ ‡¶¨‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶∞ ‡¶π‡¶á‡ßü‡¶æ ‡¶Ü‡¶∏‡¶ø‡¶§‡•§ ‡¶®‡¶¨‡¶æ‡¶ó‡¶§ ‡¶∂‡¶ø‡¶∂‡ßҶ∞ ‡¶ú‡¶®‡ß燶Ƈßᇶ∞ ‡¶ú‡¶®‡ßç‡¶Ø ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶ò‡¶∞ ‡¶Ö‡¶∂‡ßҶö‡¶ø ‡¶π‡¶á‡ßü‡¶æ‡¶õ‡ßá ‡¶¨‡¶≤‡¶ø‡ßü‡¶æ ‡¶ó‡ßɇ¶π‡¶¨‡¶æ‡¶∏‡ßć¶∞‡¶æ ‡¶§‡¶æ‡¶π‡¶æ ‡¶≠‡¶æ‡¶ô‡¶ø‡ßü‡¶æ ‡¶®‡¶¶‡ßć¶∞ ‡¶§‡ßć¶∞‡ßá ‡¶≤‡¶á‡ßü‡¶æ ‡¶ó‡¶ø‡ßü‡¶æ ‡¶™‡ßã‡ßú‡¶æ‡¶á‡ßü‡¶æ ‡¶Ü‡¶∏‡¶ø‡¶§‡•§ ‡¶§‡¶æ‡¶∞‡¶™‡¶∞ ‡¶∏‡ß燶®‡¶æ‡¶® ‡¶ï‡¶∞‡¶ø‡ßü‡¶æ ‡¶™‡¶¨‡¶ø‡¶§‡ß燶∞ ‡¶π‡¶á‡ßü‡¶æ ‡¶ò‡¶∞‡ßá ‡¶´‡¶ø‡¶∞‡¶ø‡¶§‡•§ ‡¶Ü‡¶ú‡¶ì ‡¶ó‡ß燶∞‡¶æ‡¶Æ‡ßç‡¶Ø ‡¶π‡¶ø‡¶®‡ß燶¶‡ßҶ∏‡¶Æ‡¶æ‡¶ú ‡¶π‡¶á‡¶§‡ßá ‡¶è‡¶á ‡¶™‡¶¶‡ß燶߇¶§‡¶ø‡¶ü‡¶ø ‡¶â‡¶†‡¶ø‡ßü‡¶æ ‡¶Ø‡¶æ‡ßü ‡¶®‡¶æ‡¶á‡•§’

সংস্কার বা কুসংস্কারের উদাহরণ দেয়ার জন্য জসীমউদ্দীন এই ছবি আঁকেননি। তিনি স্পষ্টতই এইভাবে সন্তান জন্ম দেয়ার মন্দ দিকটা সম্পর্কে পরিষ্কার ছিলেন।